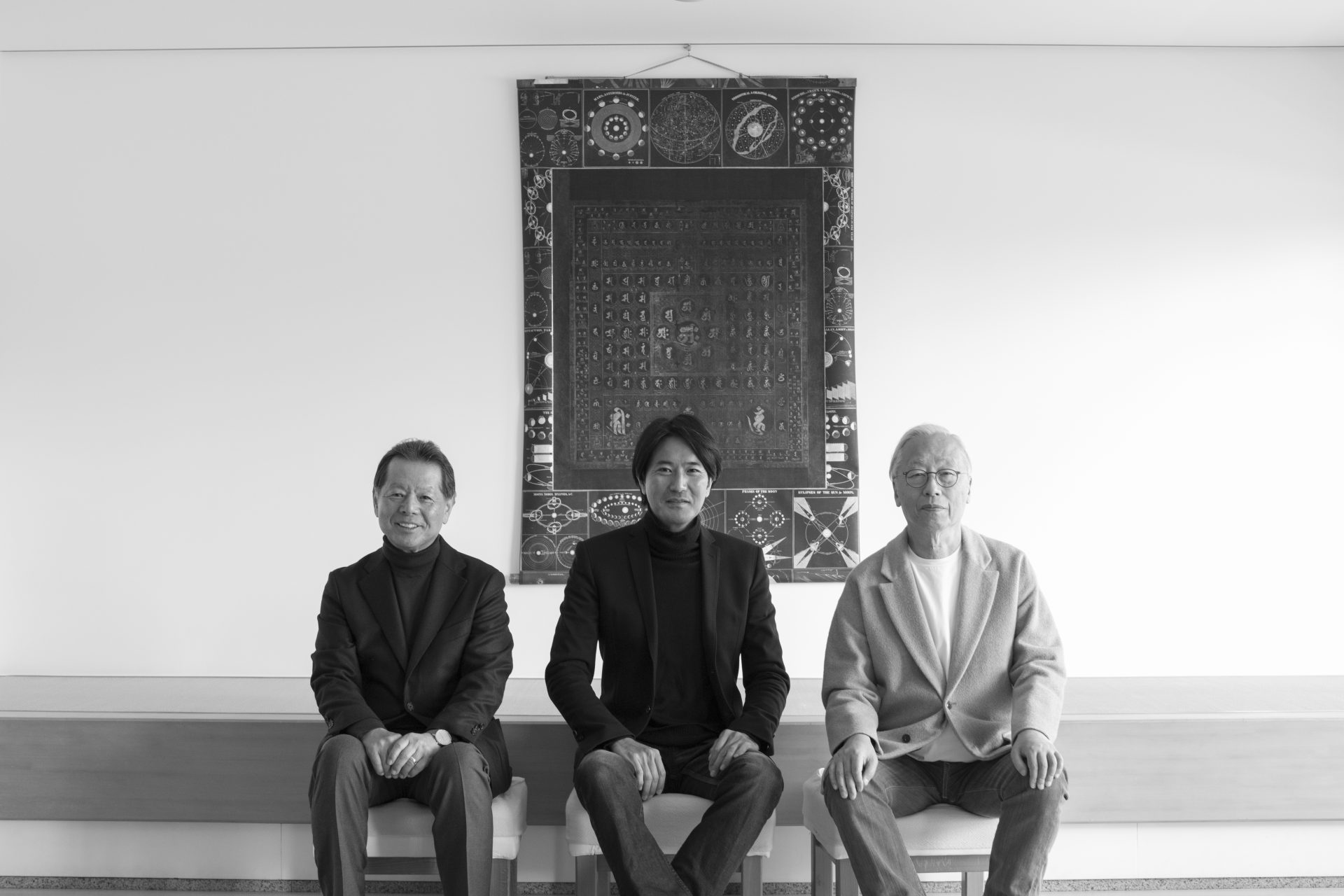

ゲスト

伊原智人(Green Earth Institute株式会社 代表取締役CEO)

1990年に通商産業省(現 経済産業省)に入省し、中小企業、マクロ経済、IT戦略、エネルギー政策等を担当。1996~1998年の米国留学中に知的財産権の重要性を認識し、2001~2003年に官民交流制度を使って、大学の技術を特許化し企業にライセンスをする、株式会社リクルート(以下、「リクルート」という。)のテクノロジーマネジメント開発室に出向。2003年に経済産業省に戻ったものの、リクルートでの仕事が刺激的であったことから、2005年にリクルートに転職。震災後の2011年7月、我が国のエネルギー政策を根本的に見直すという当時の政権の要請でリクルートを退職し、国家戦略室の企画調整官として着任し、原子力、グリーン産業等のエネルギー環境政策をまとめた「革新的エネルギー環境戦略」策定に従事。2012年12月の政権交代を機に内閣官房を辞して、新しいグリーン産業の成長を自ら実現したいと考え、Green Earth Institute株式会社に入社。2013年10月より代表取締役CEO。

聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

今後の再エネの主役は「太陽光発電」に

白井:2021年11月13日、グラスゴー気候合意(協定)を採択してCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)が閉幕しました。

この合意では、2100年における世界の平均気温を、産業革命以前に比べて1.5度の上昇に抑える努力や、温暖化の最大の原因である石炭火力発電の「段階的な削減」が盛り込まれています。気温上昇に対する取り組みの具体案が不十分という声が聞かれる一方、石炭という特定のエネルギー源に言及して目標を設定することは異例のことであり、この点においては関係者からは高く評価されています。

日本政府は、2020年10月に2050年までのカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2021年4月には、2030年までに2013年比で温室効果ガス46%削減を表明しました。

2018年時点では化石燃料が総エネルギーに占める比率は約85%です。再生可能エネルギーやいわゆるクリーンエネルギーといった分野が、中長期的に大幅に拡大することが見込まれていますが、2018年比で温室効果ガス削減約40%、2050年までのカーボンニュートラルを目指すためには、再生エネルギーの中でも太陽光発電が主役となりそうです。

このような状況下、日本はどのような道を選んでいくべきかについて、かつて通産官僚として日本のエネルギー政策を描かれたGreen Earth Institute(グリーンアースインスティテュート)株式会社代表取締役CEOの伊原智人様にお話をお伺いしたいと思います。

伊原:このような機会をいただきまして、ありがとうございます。行政の立場からエネルギー政策に関わったのは、資源エネルギー庁電力市場整備課で1年ちょっと、国家戦略室で1年半と、合計2年半ですが、深い密な時間を過ごすことができました。いろいろな方ともお会いできて、さまざまな知識も得ることができました。

まず、簡単に自己紹介をさせてください。通産省に入省したのは1990年で、中小企業政策、マクロ経済、IT政策などを担当しました。2年間米国に留学した際には、知的財産(Intellectual Property=IP)や無形資産というものに触れ、シアトルではマイクロソフトに訪問などしました。過去の日本では特許部というと経営からは遠い感じがしていましたが、米国でIPというと、専門の取締役がいて、戦略を立案するところという印象でした。帰国したら知的財産に関する仕事に携わりたいと思っていましたが、結局、大臣官房の行革担当として戻ることになりました。ちょうど通産省から経産省に変わる直前の2000年前後です。

行政改革とはいろいろな組織の権限を引き直すことで、各省と権限の争いのようなことをやらなければいけないのですが、もっと実業に近いところをやりたいと思い、官民交流制度の公募に手を挙げて、2001年からリクルートに行かせてもらいました。2年間にわたって、大学の技術を特許取得して企業にライセンスするという、リクルートの中でもちょっと変わった部署で業務に携わったのですが、そこでは知的財産をビジネスにする面白さ、醍醐味を経験しました。

核燃料サイクルに疑問を持ち始めた…

白井:20代から30代の前半にかけて、海外、そして民間企業でも経験を積まれたのですね。エネルギー政策と関わるようになるのはそのあとですか。

伊原:その後、経済産業省の資源エネルギー庁に戻りました。電力市場整備課という、電力会社と対峙する部署です。2003年から2004年にかけて、電力会社から、原子燃料の再処理費用や再処理施設の廃止に関わる費用を電気料金に上乗せして、利用者に負担させるようにして欲しいという要望を受けました。核燃料サイクルには将来大きな費用がかかるというのが理由でした。

ちょうどこの頃は、電力の自由化が始まる時期でした。これによって、電力会社がコストを全部料金に乗せられる総括原価という方法ができなくなるため、その将来かかる費用をいま、回収させてほしいということでした。それ自体は否定できるものではありませんが、核燃料サイクルを継続・維持するコストなどがはっきりせず、そもそも核燃料サイクルの必要性が疑問でした。

私が2003年に電力市場整備課に着任し、エネルギー政策の立案を行なった当初は、純粋に原子力発電は必要だと思っていました。原子力の核燃料サイクルは「使用済みの核燃料を再処理工場に持ち込んで再処理し、最終的には再び核燃料として利用する」という非常に夢のある話であり、これを進めることには何の疑いも持っていませんでした。

しかし、業界に関して勉強を進める中で徐々に実情がわかってきて、核燃料サイクル政策に対して疑問を覚えるようになりました。

日本が1950年代に核燃料サイクルに取り組み始めた頃は、エネルギー資源が少ない日本にとってのひとつの理想形だったのだと思います。しかしその後の1990年代には、核燃料サイクルには技術的な課題が多く、経済的に成り立たないことが明らかになってきたため、世界各国がやめていったのです。

日本では、再処理し終えた核燃料を使う高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)が1994年からはほぼ稼働せず2016年に廃炉が決定しましたが、青森県六ヶ所村では使用済み核燃料の再処理工場の稼働に向けた取組みを続けてきました。

専門家や業界の方々の本音は、「本当は上手くいくはずがない、安くできることはない、とわかっているのにもかかわらず、やめることができない」とのことでした。慣性の法則といいますか、行政の無謬性(むびゅうせい)の呪縛にかかり、このまま進めてはいけないと理解しつつも、止めることがなかなかできないのです。一種のチキンレースであり、「この責任を政府が負うのか、電力会社が負うのか」という、責任の押しつけ合いになっていたのです。

暴走族のチキンレースであれば壁にぶつかるのは本人たちですが、この問題は、多大な債務と多大な放射能にまみれた工場が残ります。本来は、やめるという決断をすべきだったのです。

リクルートを辞めて、国家戦略室へ

伊原:しかし、結果的には核燃料サイクル政策を止めることはできませんでした。そして、2005年に経産省をやめて、かつて官民交流で働いていたリクルートに転職しました。

そしてその6年半後、東日本大震災が起こったのです。ほどなくして、民主党から「エネルギー政策を一から見直すことになったから国家戦略室に来ないか」というお声がけをいただきました。その頃、菅直人総理はエネルギー政策を見直すと明言し、国家戦略担当大臣の玄葉光一郎さんにエネルギー政策の見直しを指示されていたのです。

日本のエネルギー政策、特に電力政策を変えることの大変さは、2003年から2004年にかけての資源エネルギー庁での経験で肌身に染みていました。だからこそ、こういう機会でもないと変えられないと思い、リクルートを辞めて、2011年7月から国家戦略室に行きました。原発問題を含めていろいろなエネルギー問題について勉強していく中で、船橋洋一さんにもお会いしました。

コーヒーかすも資源に変える?

2012年12月、政権交代によって1年半過ごした国家戦略室がなくなり、いまの会社、Green Earth Institute(グリーンアースインスティテュート)というベンチャー企業に転職しました。私自身は創業者ではなく、設立から1年半後に入ったメンバーです。自分が国家戦略室時代に再生可能エネルギー産業の成長戦略を検討したことを、実務でチャレンジできそうな会社ということが、入社の決め手です。

弊社は、バイオマスを原料として、微生物に発酵をさせて、いろいろな化学品、典型的にはアミノ酸やバイオプラスチックの原料となる化学品、バイオ燃料などを生産する技術を開発しています。ミドリムシの研究や製品販売で名高いユーグレナと同じく、我々もジェット燃料を作ったりもしています。ただ、現在の燃料価格が安いので、現時点で事業化のハードルは高いと思いますが、石油由来の製品に対する規制などが入ってくれば状況は変わるかもしれません。

いまは、主にアミノ酸など割と高付加価値のものの技術を開発し、それをライセンスしています。また、最近は、バイオマスからプラスチックの原料となる化学品をつくる技術もライセンスしています。よく「バイオマス発電しているのですか」と聞かれるのですが、電力でなく、石油の代替としてバイオマスからいろいろな化学品を作るこの会社に入り、早くも8年が経ちました。

いかに植物(バイオマスア)を使って化学品をつくるかがコア技術です。これは石油由来の化学品を代替することで、CO2の削減にもつながります。また、食料問題の解決に寄与すべく、トウモロコシやサトウキビのような食べ物かに代えて、捨てられているもの、たとえばコーヒーかすや古紙のようなゴミを資源に変える化学品を作ることにも取り組んでいます。

ベンチャーだからかもしれませんが、この8年で経営の大変さがわかりました。世界の競合企業と伍していくにはまだまだ遠いのですが、この4年ほどは売上も上がってきて、ようやく世界の背中が見えてきたところです。

日本のFIT導入が成功だったと言えるワケ

白井:エネルギー政策を取り巻く状況は、入省された30年前とはまさに大違いだと思います。日本のエネルギー政策を考えるにあたり、国家戦略室で東日本大震災後の新しいエネルギー・環境政策を策定しようとされていた頃のお話をもう少しお聞かせいただけませんでしょうか。

伊原:国家戦略室に着任したときに、自分の中では、エネルギー政策は国民の理解がないと進まないということを心に戒めていました。2011年4月、国民のエネルギー行政に対する信頼は地に落ちており、国民にも諦観が漂っていました。

そういう中で新しいエネルギー・環境政策を作るのであれば、自分自身の思いを政策にするのではなく、いろいろな方法で、国民的な議論を喚起し、多くの国民が求めている政策を見極めることが必要だと考えていました。討論型世論調査といった新しい手法も使って、国民が本当に理解して納得する政策を作ることがエネルギー政策に携わる者の目的、ミッションだと思ったのです。

1年半やらせていただき、その後、国民的議論も沸き起こる中で、船橋先生にもいろいろご指導いただきましたが、できる限り、普通のサイレントマジョリティーの方の意見も吸い上げられる仕組みを考え、全国民の平均により近い答えを導き出すように努力したつもりです。政策決定プロセスを運営する過程では、反原発やグリーンといった自分なりのポリシーを実現しようとは考えず、客観的に取り組んだつもりでした。

その頃、「原発1基を代替するために、山手線内の面積分の太陽電池モジュールによる発電が必要」とか「そもそも難しい。思っているほど太陽光発電で電力を作れない。太陽光発電用の土地を、それほど用意できない」という指摘を受けました。

ところが蓋を開けてみると、九州では発電し過ぎてしまい、太陽光発電を止めるようなことも頻発しています。FIT(固定価格買取制度)という制度自身にいろいろな意見があるのは承知していますが、いざやってみると電力は作れるのです。それなりの場所を使いますが、山手線内の全てではなくても、使われていない土地だけでも相当量を作ることができるのです。

本当にあるべき姿を求めるのであれば、まずはそれを目指してみることが必要だと痛感しました。なんとなく難しそうということで終わらせるのではなく、基本的には、あるべき方向に向かって足を踏み出すことが必要です。どっちになるか分からないからやめておこうというのであれば、何も変わらないのです。

当時、多くの人の関心は原発に集中していましたが、その裏側で再生可能エネルギー産業の成長戦略を作成していました。これから世界中で再生可能エネルギー産業が伸びるということ、それはグローバルな産業であるということには、誰も異論がありませんでした。

たとえば、太陽電池は、当初、三菱もシャープも京セラもいた日本は、世界でトップを走っていました。そういう意味では、太陽電池は日本の独壇場に近かったと思うのですが、数年後には中国、ドイツに負けることになりました。太陽光発電に限らず再生可能エネルギー産業全体で、最初から世界を相手にして、世界レベルでビジネスを見て戦えるような企業が出てくる必要があります。国家戦略には、そういう視点で再生可能エネルギー産業を成長させなければいけないし、民間企業も立ち向かうべきだと記しました。

いろいろな意見がありましたが、革新的エネルギー・環境戦略では、割と野心的と言われた再生可能エネルギー目標を掲げました。原発をやめるのは無責任という意見もあったのですが、私個人としては、政府の一つの役割は、どちらかわからない、あるいは確定的でないことについては、あるべき姿を示して、そこに国として向かっていくビジョンを示すことだと思います。

必ずできることであれば、政府が書く必要はありません。国としてのあるべき姿を示すのであれば、「2030年にこうしたい」というのは野心的であっていいと思いますし、それに向けて政策資源を投入していくのは決して無責任ではないと思います。

白井:経済学者マリアナ・マッツカートは、『ミッション・エコノミー』という著作の中で、国と企業が手を携えて新しい資本主義を作るべきだ、と主張していますが、まさにそういうことですね。日本におけるFITの導入は、まさにその先駆的な実例だった、と。

伊原:FITによって新たに国民負担が増えましたが、FITを入れた頃は、皆が「再生可能エネルギーはこんなに増えない」と言っていたわけです。太陽光発電市場も伸びないと言っていたけれど、FITを入れたら大きく増えました。FITの目的は再生可能エネルギーの拡大ですので、十分目的を果たした政策だったと思います。

やり方や送配電系統についてはいろいろな議論がありますので、それは修正をしていけばいいと思うのですが、FITという政策自身が間違いだというのは、何もやらないほうがいいと言っているのと同義です。ある目標があり、それに近づけるための一手であれば、打ってみる必要があると思いますし、この太陽光発電市場の伸び自身は肯定的に捉えられるべきです。太陽光発電装置は現在、中国製が圧倒的なシェアを占めていますが、日本のものが使われていれば、日本経済にももっとプラスだったでしょう。他の政策もそうですが、一度決めたら変えないということが問題であり、状況に応じて、柔軟に変更していくことも政府の責任だと思います。

「責任を取りたくない」日本の組織文化

白井:ここまでのお話の中で、行政が一度決めたら止められないというお話が実に興味深く感じられたのですが、どうして日本は、慣性の法則のようなモデルから一歩踏み出すことができなかったのでしょうか。

伊原:エネルギー政策、年金政策、あるいは財務政策も含めて、日本の行政は無謬性といいますか、一度始めたことを間違ったとして修正することが非常にやりにくい組織文化や体制なのです。このような組織は、安定性が求められる時代では、うまく機能するのですが、反対方向に行かなければいけない時代では、機能不全に陥ります。他国の政治は、一度決めたことも変更する力を持っているのですが、日本の場合には、民主党政権がああいう形で倒れたのも影響しているのでしょうが、より難しいと感じています。

白井:責任を取りたくなく、なすりつけ合いという組織は、第二次世界大戦時の意思決定や組織文化に似ている気がします。するべき時に、大きな決断ができないというのは、日本の組織文化に根差しているのでしょうか。

伊原:民主党政権については、短期間で終わってしまったので、評価は難しいのですが、根源的に大きく自民党と違うのかと言うと、とも言えない気もします。そういう意味では、日本の文化に根差した部分が大きいのかもしれません。民主党政権については、私もインタビューを受けましたが、船橋洋一さんの『民主党政権 失敗の検証』で、詳しく検証されています。

白井:現状維持をすることによって、誰かの利益を確保するという意図的な力が働いているというよりは、組織成員全員が、責任を取りたくないため、意思決定をしないという消極的な組織という感じですね。

日本のあらゆる組織が抱えているこの病理については、この実業之日本フォーラムでも稿を改めて論じていきたいと思います。