海上自衛隊と海上保安庁の有事における連携・協力の強化は、その必要性がうたわれながら、長い間、法的整理が行われず放置されてきた。自衛隊法80条には、内閣総理大臣は武力攻撃事態において、必要があると認められるとき「海上保安庁の全部又はその一部を防衛大臣の統制下に入れることができる」と規定されている。しかしながら、その統制要領については明確にされておらず、そのことが緊密な連携を妨げていると指摘されてきた。

そんななか、防衛省は4月28日、武力攻撃事態における防衛大臣による海上保安庁の統制要領の概要を公表した。具体的には、防衛大臣による海上保安庁への指揮は、海上保安庁長官を通じて実施するとしたほか、防衛省・自衛隊が作戦正面に集中し、海上保安庁は国民保護や海上における人命保護などの役割を果たす、とされた。

法律で規定されている事項が未整備という、これまでの異常な状況から考えれば、今回の統制要領の明確化は、岸田文雄政権が進める防衛力抜本的強化の一環として評価できるだろう。

指揮系統が別々のまま的確な判断ができるのか

一方で、今回の決定に関しては、二つの問題点が指摘できる。

一つ目は、現場における指揮系統は、依然として「海上自衛隊と海上保安庁とでそれぞれ別」という点である。武力攻撃事態に対応する海上自衛隊と、住民の避難や人命救助を行う海上保安庁が、全く違う場所で行動するのであれば、役割の混同などの大きな混乱は生じないだろう。しかし現代の戦闘においては宇宙、サイバー、電磁波領域での攻撃や防御を含め、前線や後方という概念が薄くなっており、行動の場が入り乱れることも考えられる。

台湾有事を想定した場合、どこまでが戦闘地域となるかは中国による攻撃の態様によるものの、先島諸島周辺が戦闘海域となることは十分考えられる。そうなれば、戦闘の最中で先島諸島住民の避難を行わなければならず、状況を把握しながら住民避難を進める必要があり、極めて高度な連携が求められる。

ある程度の危険を冒さざるを得ない差し迫った状況に陥ることもあり得るが、現場の自衛官に海上保安庁の船舶や航空機を指揮できる体制がなければ、このような決断も難しいだろう。緊急時に混乱を招かないためにも、同一地域に所在する指揮官は一人である方が好ましい。一時的にでも、現場の自衛隊指揮官が一元指揮できる仕組みを作るべきだろう。

広がる「法執行機関」のグレーゾーン

もう一つの問題は、海上保安庁が持つ「非軍事性」と現下の厳しい安全保障環境とのギャップに対する認識が薄いように見えることだ。

海上保安庁の石井昌平長官は、5月17日の記者会見において、防衛相の海保統制に関し、「武力攻撃事態における統制の具体的な手続きが確立されたことは意義がある」と肯定的に評価している。さらには、統制下における海保の活動については「法に規定された範囲内で、非軍事的性格を保ちつつ、重要な役割を担うこととなる」と明確に述べている。

また岸田首相は、昨年11月の予算委員会において、海上保安庁の非軍事性を規定する海上保安庁法25条について、「事態をエスカレートさせることなく業務を遂行するという観点から、重要な規定であると認識している」と述べている。

こうした考え方は、日本人から見れば不自然さはないだろう。しかし国際的には、海上保安庁のような法執行機関と、海上自衛隊のような防衛(海外においては軍事)組織との関係性は曖昧になってきている。

例えば米国の沿岸警備隊は、軍を統括する国防総省ではなく、国土安全保障省に所属する法執行機関であるが、米国が保有する「軍隊の一員」とされ、大統領の命令に基づき海軍として行動することが定められている。

また中国の海警局は、2018年7月の再編成により、中国中央軍事委員会の一元的な指導・指揮を受ける武装警察の隷下に編入された。大型の海警艦艇の建造を進めるとともに、21年には、沿岸警備用として整備が進められていた「ジャンダオ級コルベット」初期型22隻が海軍から移管されたことが伝えられている。

このように、米国の沿岸警備隊も中国の海警局も、どちらも法執行機関ではあるが、軍と共に安全保障上の任務を持つことは明らかなのである。

そもそも、すでに海上保安庁の役割が安全保障上の任務を帯びてきているという見方もできる。2022年から開始された日米海上保安機関による共同の取り組み「SAPPHIRE(サファイア)」は、「自由で開かれたインド太平洋」を実現するための相互協力や情報交換を目的に、海上保安庁と米国沿岸警備隊が連携する枠組みである。

そのサファイアの一環として日米は、今年6月3日から7日までの5日間、フィリピンの沿岸警備隊を加えた3カ国による合同訓練を実施した。訓練海域はフィリピンのマニラ湾と報告されているが、ここはフィリピンが中国による不法占拠を訴えるスカボロー礁に近い海域である。今回の日米比の合同訓練も、中国の目からは、南シナ海の領有権問題に対して、3国が共同対処能力を向上させる狙いがあるように見えるのではないだろうか。

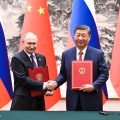

写真:ロイター/アフロ

心理学の分野では、「ミラー効果(同調効果)」という、相互に親密な者同士の場合に相手と同じ動作をとってしまうことを指す言葉がある。だが、筆者の自衛隊勤務時代、この言葉は「ミラー効果に陥るな(=相手が自分と同じ価値基準で行動すると判断するな)」と、むしろ戒めとして使われていた。

こと戦闘中の海域においては、相手は歴史、文化、宗教、民族まで異なる敵国である。そんな敵国が、同一海域に所在する海上自衛隊の艦と海上保安庁の巡視船を分けて取り扱うということはあり得ない。こうした認識の下で、「海保の非軍事性」をどのように捉えるべきか、議論すべきだろう。

訓練と交流の場を広げ、連携強化の実を

以上見てきたように、海上自衛隊と海上保安庁の連携は、防衛大臣による指揮系統の明確化だけでは不十分である。両者が同一の作戦海域に存在することを前提に、能力的にできること、できないこと、法律上やるべきこと、してはならないことの相互理解を向上させていく必要がある。現状では、組織の文化や考え方、使用する用語まで異なっている。

海上保安庁は、「非軍事活動に従事しているから敵国もそれを尊重するはず」と考えてはならない。6月に実施された海自・海保の共同訓練において、武力紛争における人道上の措置を定めるジュネーブ条約で定められた「文民保護を遂行中であることを示す標識(オレンジに青色の正三角形)」の見え具合いを確認したと報道されている。しかしながら、現実は厳しい。ウクライナ戦争において、ロシアが同条約に違反して軍事目標以外に攻撃した例は枚挙にいとまがない。実際の戦闘になれば、「文民保護の標識を確認できなかった」「本来の任務を逸脱した軍事的行動を行っていた」などと強弁されることは火を見るより明らかである。

他方で海上自衛官は、「戦闘状態となれば海上保安庁の巡視船は撤退する」という先入観を持ってはならない。巡視船の防御能力が限定的であることを考慮し、巡視船の能力を最大限発揮できる情勢を作り出す努力が望まれる。

連携強化に必要なことは、指揮系統といった制度上の問題のみならず、通信を含めた装備上の問題点の解決であり、一番大事なことは相互の信頼関係である。そのためには、訓練を含めた交流の活発化が不可欠だ。

今までは、捜索救難などを主眼に海上自衛隊と海上保安庁の訓練は行われてきた。今後は、自衛隊が実施している統合訓練や、他国との共同訓練などに海上保安庁巡視船を参加させることも視野に入れ、厳しさを増す安全保障環境に対応できる体制を作り上げていく必要がある。今回の防衛大臣による海上保安庁統制要領の明確化は、あくまでその第一歩に過ぎないのである。

写真:ロイター/アフロ

地経学の視点

以前は軍事分野にもっぱら用いられた「安全保障」という言葉がカバーする範囲が拡大している。通商や産業政策分野で語られる「経済安全保障」はその好例だ。私たちの生命や財産を守るための「戦い」が非軍事領域に広く及んでいることが意識されるようになり、「グレーゾーン」が有事と平時をつなげて地続きにしているからだろう。

交戦状態にまで陥らなくても、日本近海においても、他国の領域を徐々に侵して既成事実化しようという動きは日常的に繰り広げられている。宣戦布告なきこのグレーゾーンでの鍔迫り合いこそが実は「主戦場」であるとも言え、中国は先手を打って海上法執行機関と軍との融合を進めた。日本もようやくこの現実を直視し始め、海自と海保の連携を強化し始めている。やるからには実効性を高めよ、という筆者の主張は重い。現代の戦場は、日常と隣接している。(編集部)