ゲスト

船橋洋一(実業之日本フォーラム編集顧問、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長、元朝日新聞社主筆)

聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

すべての面で大幅に出遅れた日本

白井:新型コロナの終息が見通しづらい状況が続いています。日本では2021年2月からようやく医療関係者へのワクチン接種が開始され、4月からは高齢者を対象に接種が始まりましたが、中国は積極的なワクチン外交を繰り広げています。報道によれば、世界の50か国以上に中国製ワクチンが供給されるそうです。中国は、一帯一路により経済的に影響力を拡大していますが、今度はコロナワクチンを武器として影響力拡大を目論んでいるのではないかと危惧しています。アメリカでもワクチン開発が進んでおり、すでに接種も行われておりますが、なんといっても新型コロナによる死者が世界最大で、経済に対する影響も深刻です。

新型コロナ感染拡大に伴い、国際秩序が大きく変化するのではないかとの指摘もありますが、どのようにお考えでしょうか。

船橋:新型コロナ感染拡大によって、さまざまな地政学的、地経学的な動きが露わになってきたと思います。特に、ワクチンをめぐる闘争は地政学そのものだと思います。地政学は、国々のそれぞれの力関係、パワーバランス、国力の程度など、国のパワーに常に注目します。

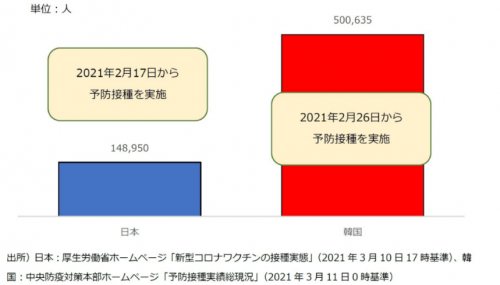

新型コロナウイルスに対するワクチンに関しては、日本はすべての面で大幅に出遅れました。日本は、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカからワクチンを輸入することで合意しており、何とか必要量は確保した。しかし、欧州連合が新型コロナワクチンに関し、輸出監視制度を定めたことから、日本の契約ワクチンもその標的にされたり、日本よりワクチン接種の開始が遅かった韓国がその後、日本を上回るスピードでワクチン接種を進めたりするなどの現象が起きました。

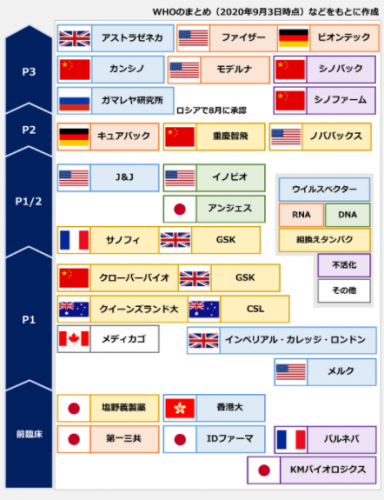

今回、そのワクチンでは、メッセンジャーRNAを利用した革命的な技術革新がアメリカを中心に出てきた。これだけの短期間で、遺伝子を解析して抗体を作るというのは今までの常識を超えたものです。ワクチンを開発しているのは、アメリカではファイザーとモデルナ、イギリスではオックスフォード大学とアストラゼネカ、中国では2つ、それにロシアが先頭集団で走っています。ワクチンの製造に関しては、日本は1980年頃まで世界の最先端にいたこともありますが、もう完全に先頭集団からは引き離されてしまいました。

白井:各国でワクチン製造が行われている中で、日本の存在感が極めて薄いという印象です。日本はノーベル賞受賞者も数多く出ており、医療分野でも世界最先端を走っていると認識していました。今回の新型コロナ感染拡大に対し、日本でワクチン製造が後れを取っている理由は何だったのでしょうか。

船橋:2007年3月、厚労省は「ワクチン産業ビジョン」(神谷斎座長)を公表しています。そこでは次のように書いています。

「1990年代後半から、世界にSARS、新型インフルエンザといった新興感染症の脅威が顕在化し、またバイオテロに対する危機感も高まってきている」状況の下、しかも「我が国においては、1990年代のA型肺炎のワクチン以降、新規のワクチンが承認された実績はない」現状に照らし、「通常の予防接種用途のワクチンの安定供給のみならず、このような危機管理にも対応できるワクチンの研究開発力の強化、生産及び供給体制の確保が、大きな課題である。」

2009年の新型インフルエンザに見舞われた際は、国産ワクチンを急遽生産したが、量が足らずに海外からワクチンを輸入することにしました。しかし、契約交渉は難航し、メーカーの言い値を丸のみして緊急手当をせざるを得ませんでした。この時の対応の検証を行った総括会議報告書(「わが国における対応と今後の課題」、2010年)は、「国家の安全保障という観点からも、可及的速やかに国民全員分のワクチンを確保するため、ワクチン製造業者を支援し・・・ワクチン生産体制を強化すべきである」と改めて提言したのですが、その後10年間、無策だったということです。民間臨調の調査・検証報告書は、「のど元過ぎれば熱さ忘れる、ということだった」との厚労省幹部の言葉を紹介しています。

薬害エイズ事件のトラウマが「不作為のリスク」を生む

白井:歴史に学ぶことの重要性は、過去の知識人が繰り返し述べておりますし、膨大な知識量として所要のところに蓄えられていると思います。しかしながら、それが活かされなかったというケースには枚挙の暇がありません。わずか10年前の教訓がなぜ活かされなかったのか、特にワクチン開発についてはこの10年間何をやっていたのかという疑問が沸きます。教訓を組織として生かすことができなかった原因は何でしょうか。

船橋:そうですね。まず、感染症のワクチン開発・生産体制が国内スケールに留まり、貧弱だという点がありますね。日本のワクチン市場は国内自給・完結型です。定期接種がなくなって縮小傾向が進んできました。日本のワクチン規制はきわめて閉鎖的であり、国のワクチン開発政策の方向性は不明瞭です。厚労省は医薬産業の産業政策をついぞ打ち出せませんでした。そうした諸々の条件が重なって、国内ワクチンメーカーの国際競争力は低下し続けました。

新型コロナ感染症向けのワクチン開発に取り組む日本企業は現在、第一三共、塩野義製薬、KMバイオロジクス、アンジェスなどですが、海外メーカーとの共同開発・生産設備はありません。それにどこも臨床試験は国内だけであり、グローバルレベルでの大規模な第3相試験に入っている会社はまだありません。

ワクチン産業は、国の感染症対策の根幹を支える産業です。感染症のストッパー役はワクチンなのですが、日本には継続的な政府買い上げの保証制度も政府が企業に固定報酬を支払い、製品を受け取るサブスクリプションと呼ばれる制度もありません。

なぜ、日本はこんな状態を放置してきたのか。

私はその構造的背景に、日本の国民、社会、そして政府にリスク・アバース(リスク回避)の傾向が強まっていることと関係していると思います。薬害エイズ事件を覚えておられる方も多いと思います。1980年代に血友病患者に対し非加熱製剤を使用したことにより、多数のエイズ患者を生み出した事件です。日本の戦後厚労行政上最大の汚点です。この事件は、被害者が集団訴訟を起こし、裁判は最高裁まで行きました。厚労省の生物製剤課長は歴代医系技官が務めるポストでしたが、当時の生物製剤課長は刑事責任を問われ、起訴され、最後は最高裁で有罪判決を受けました。しかしながら、生物製剤課長の上司である薬務局長は――事務官でした――起訴されなかった。薬務局長の主張は大まかに言うと「自分は事務官であり、専門的なことは課長がやることになっている。私は判断できる知識がない。従って責任はない」というものでした。それが認められたのです。

これはその後の厚労省の医薬行政、特に医薬品・ワクチンの審査に大きな影響を与えています。医系技官の立場からすると、いざという時に「トカゲのしっぽ切り」のように、専門家個人が牢屋にぶち込まれて結末となるのか、と受け止められたのですね。副反応が出るかもしれない新しい医薬品やワクチンの審査に消極的になる「作為のリスク」回避による「不作為のリスク」を生んでいるのです。

厚生労働省と同様の任務を持つアメリカのFDA(Food and Drug Administration:食品医薬局)では「免責条項」が規定されています。きちんとした手続きに従って事務を進めていても、どうしても事故は起きる。事故が起きた時に、個々の検査官やその手続きに係わった人間の責任を免除する――ルールと取り決めに従って忠実に対処する前提ですが――というシステムが無いと技術革新は起こりにくい。

白井:確かに日本では、免責条項を付けると役人がいい加減なことをやるのではないか、製薬会社が政治力を使って自らの薬の認可を早めるようなことがあれば薬害エイズ同様の薬害が広がるのではないか、と考える人が多いような気もします。免責条項を設けることのリスクが強く意識されているように思います。金融商品への投資に関しても、必ずそのリスクを明確にすることが定められており、その際の責任についての免責事項が定められています。同じように、国の政策についてもリスクがある事は当然の事であり、そのリスクを明確にした場合には、その責任は問わないということが必要かもしれません。

その場合、政策決定のもととなる各種データが共有されていることが前提条件となるでしょうが、これはなかなか難しい面があるように思います。日本の文化には「民はよらしむべし、知らしむべからず」という考えがあるように思います。リスクを明確にするよりも、あいまいにした方が施策は行いやすい、しかしながらリスクが顕在化した場合の責任は取りたくないという考えがあるように思います。

船橋:これはリスクをどう考えるかによって変わってくると思います。よく、日本人は本来的にリスクを取りたがらない人種なのだから、しょうがないという声も聞きます。「リスクと聞くと日本人は冷や汗をかく、米国人はよだれを垂らす」とかいうジョークを聞いたこともあります。ただ、日本がつねにリスクから逃げ回ってきたかと言えば、そんなことはありません。昭和30年代のことですが、ポリオが流行したとき、日本政府は、ソ連製未承認ワクチンをソ連から輸入するという離れ業外交を演じました。この時は日本のお母さんたちが子供たちにワクチンを接種させてください、と政府に圧力をかけ、それに屈した政府が冷戦下にもかかわらず、ワクチンをソ連から輸入した。政府はリスクを取ったのです。当時、厚生大臣だった古井喜実は、「責任はすべて私にある」と言って緊急輸入と全国一斉接種を決定しました。ソ連から1,000万人分、カナダから300万人分のワクチンが緊急輸入され、日本全国で接種された結果、流行はおさまりました。勇気ある決断だったと思います。(このケースに関しては、西村秀一著・井上亮編『新型コロナ「正しく恐れる」Ⅱ 問題の本質は何か』、藤原書店、2021年が参考になります。)

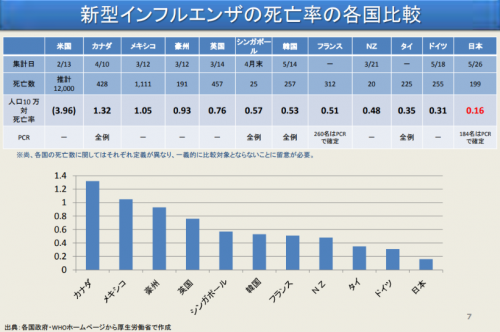

ただ、我々は同時に、ワクチンの歴史は副反応の歴史でもあったことも知っておく必要があります。日本の薬害エイズはその典型ですが、それに先立って、アメリカでは1976年の新型インフルエンザ対応ワクチン接種事件が「作為の過誤」の事例として有名です。その年、新型インフルエンザ大流行の兆しがあったため、フォード政権は国民2億人以上にワクチン接種する計画を立て、実際、4000万人に実施したのですが、副反応が続出し結局は中止に追い込まれたのです。「大流行」は起きなかった。拙速なワクチン接種が多数の副反応を引き起こした。この事件はワクチン接種史の代表的な「失敗例」の事例研究として学習されてきました。

ただ、アメリカの偉いところはこれを検証し、その原因と背景を分析し、そこから教訓を学ぶための検証報告書を公表したことです。このケースと報告書の内容は、リチャード・E・ニュースタット、ハーヴェイ・V・ファインバーグ共著『ワクチン いかに決断するか』(藤原書店、2021年)で詳細に知ることができます。

リスクを恐れて決断を先送りする「非決断の決断」がいかに大きなリスクになるか、すなわち「作為のリスク」を恐れるあまり「不作為のリスク」を背負いこむことがいかに危ないか、ということです。それを克服するには、真実を究明し、危機対応に当たってはどこがよかった(best practice)のか、どこが課題(lessons learned)なのかを検証することが、とりわけ国家的リスクを管理する上でとても大切なことなのです。

イノベーションを阻害するリスク・インフレーション

船橋:リスク・コミュニケーションは、この両面をにらみながら政府が国民にメッセージを伝える危機管理の際のもっとも重要な対応の一つです。その点、専門家会議をはじめ専門家の方々はどうしてもリスク評価が保守的、つまり危ないという側面に傾きます。緊急事態宣言はもっと早く、解除はもっと遅く、とかですね。しかし、どういうことをすれば解除をもっと早くすることができるのかを、一緒になって知恵を出すという革新的な側面での想像力に欠けていると感じます。

リスク管理の上では、リスク・ディナイアルとリスク・インフレーションという2つのリスクがあると形容してもいいかもしれません。オランダのユトレヒト大学にポール・ト・ハートという世界的な危機管理・リスク論の専門家がいます。私どものシンクタンクで福島第一原発事故に関する調査報告書の英語版(The Independent Investigation Commission on the Fukushima Nuclear Accident, The Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Disaster: Investigating the Myth and Reality , Routledge, 2014)を出版する際に、エキスパートレビューを書いてもらった方の一人です。レビューの中で、彼は、福島第一はリスク・ディナイアルによる失敗であったと指摘しています。

リスク・ディナイアルとは、起こってはならないこと、考えたくないリスクは起こらないことにする、そうしないと前に進まないという考え方です。震度7、15.7メートルの津波、全交流電源の長期間喪失などを考えていたら、住民から反発を受ける。そんな危ないことを考えて原発を動かしているのか、原発というものはそんなに危険なものなのかという意見が住民から出てきます。いや起こりません、絶対に起こらないんです。絶対に起こらないように我々はやっています、と説明した。これが安全神話です。考えたくないもの、起こって欲しくないものを想定外にしてしまったのです。リスク管理とリスク評価の両方が必要なのですが、日本では、経営的、政治的に大きな影響があるリスクの管理については、リスク評価の方を変える、起こらないことにするという傾向があります。

ト・ハートの指摘はこれにとどまりません。これから注意すべきことは、リスク・ディナイアルではなくリスク・インフレーションだと述べています。リスク・ディナイアルの反動であり、世論がリスクに過敏となり、なんでもかんでもリスクに見えてしまう、リスクのインフレが起きるという主張です。リスク・インフレーションは硬直的な規制を生み出し、イノベーションを拒絶してしまいかねない。より新しい技術で安全性を高めなければならないのに、新たな技術がリスクを生むと忌避する傾向が高まるのです。

白井:日本のリスク回避がイノベーションへのインセンティブを低下させていることは国内にいるとわかりづらいかもしれませんが、国外に出ると実感できます。海外に住んでいますと、日本の存在感がどんどん小さくなっているように感じます。自動車やバイクに関しては日本のシェアはまだ高いですが、かつて日本が得意であった白物家電では韓国や中国の存在感が大きくなっています。海外旅行に行っても、ホテルのテレビやエアコンは韓国や中国製が多くなっています。

1960年代から1990年代まで、東アジア経済は「雁行モデル」と言われていました。日本は技術提供国と投資出資国の役割を果たし、自身の産業構造の高度化を図る。その中で成熟期、大量生産期を向えた産業を、コスト優位性を備えたアジアの四龍(香港、韓国、台湾、シンガポール)に移転させるという構造です。現在では、この「雁行モデル」の先頭を行くのが中国であり日本ではありません。日本はすっかり技術提供国としての役割を果たせなくなっているように思います。先生ご指摘のリスクを極端に恐れるという雰囲気が、技術革新を阻害する要因となっているのでしょうか。

船橋:アメリカの政治経済学者のフランシス・フクヤマは、政府や機関において拒否権を使用する過剰な力を「ヴェトクラシー(vetocracy)」と名付け、国家や機関を機能不全に陥らせる力と分析しています。リスク・インフレーションはこのヴェトクラシーと共通する点が多いと思います。日本には、厚労省、消費者庁、金融庁、公正取引員会、原子力規制委員会等と多くの規制当局があり、事故や不祥事が起こると規制を強化する圧力が高まります。日本では、リスクインフレ的な思考や傾向が特に最近強まっているのではないかと思います。リスクをゼロか100かではなく確率で語るリスク受容文化を社会に根付かせることが重要です。

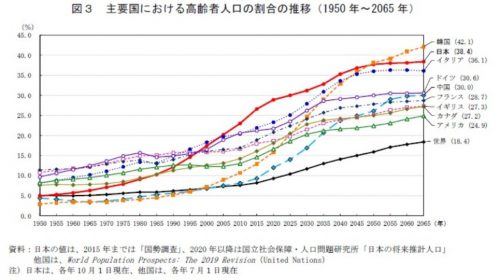

高齢化が進む日本では、それに伴いシルバーデモクラシーと言いますか、高齢者に優しい世の中となり、メディアの論調も高齢者に過度に配慮する内容となっているように感じます。高齢者は――もちろん例外はいますが――通常、変化を好みません。譬えがやや突飛かもしれませんが、今回のワクチン接種の優先順位も、医療従事者の後は高齢者です。国を守る自衛隊や海上保安庁、治安・災害に責任を持つ警察、消防などの現場が次にきてもおかしくはないのですが、そういう議論はあまり起こらない。高齢者は他の疾患も抱えている比率が高く、この層がやられると感染は収まらないし、医療崩壊も起こる。そもそも弱者に身を寄り添う姿勢は社会としては大切なことです。しかし、有事の時の優先順位をどう考えるか、という議論をするときだったと思います。

一般的に言えば、日本の社会全体がいま、ここにあるものを守る、新しいものに挑戦することをためらう、新陳代謝を嫌がる、風潮に流されていることも感じます。新たな技術とイノベーションを社会実装することへの抵抗がとても強い組織・体制になっているのではないでしょうか。

今回の日本の「デジタル敗戦」も「ワクチン敗戦」も、このようなところに起因しているところ大だと考えています。今後の日本の国富と国力と外交力を考えるとき、公的債務の膨張と人口減少の加速化といったマイナス要因とともに、あるいはそれ以上に技術革新とイノベーション、つまりリスクへの忌避が立ちはだかってくる恐ろしさを感じています。

技術の社会実装という言葉と概念そのものからとらえなおす必要があるのではないでしょうか。社会実装という言葉は、供給側(サプライサイド)からの言葉です。消費者側(デマンドサイド)側からの要求をうまく取り入れていかなければ、定着しません。東京大学の馬田隆明さんが『未来を実装する』で述べているように、それは「社会への実装」ではなく「社会との実装」であるべきなのです。もともとシュンペーターが考えたイノベーションとは発明のことではありません。それを広範な消費者に享受してもらい、実業化、市場化してはじめてイノベーションなのです。

(本文敬称略)