自動車部門は、世界におけるCO2(二酸化炭素)排出量の2割弱を占める。多くの国が「CO2排出量ネット(実質)ゼロ」を目指している今、自動車の脱炭素化は必須であり、電気自動車を含む「電動化」が主な方策になると考えられる。だがその場合、日本の「お家芸」である内燃エンジン技術はどうなるのか。世界、特にEUの自動車のゼロエミッション(CO2排出量ゼロ)方針から、内燃エンジン技術の生き残る道を探る。

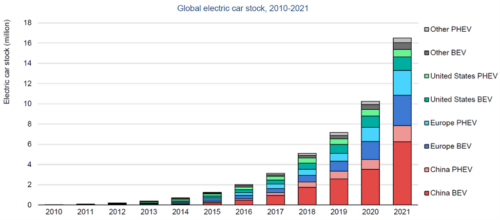

欧米や中国を中心に、電気自動車(EV)の普及スピードは増している。国際エネルギー機関(IEA)によると、2021年の世界のEV販売台数は660万台で、累積では1650万台となっている(図表1)。なお、ここではEVをバッテリー式電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)の2種としているが、定義によっては水素燃料電池自動車(FCV)もEVに含めることが多い。FCVは水素で発電してモーターで駆動するためである。

(出所) IEA「Global EV Outlook」(2022年5月)

「内燃エンジンゼロ」に傾く欧米、「全方位戦略」の日本

EV普及拡大の背景には、世界的な脱炭素政策と、「脱ガソリン・脱ディーゼル政策」がある。例えば米カリフォルニア州は今年8月、2035年に乗用車と小型トラックの新車はすべて「ゼロエミッション車(BEV・PHEV・FCV)」とする方針を打ち出した。カナダも同様の方針だ。

英国も、乗用車などの小型内燃エンジン車の新車販売を2030年に禁止し、2035年から販売する新車はゼロエミッション車(BEV・PHEV・FCVを想定)のみとする政策を示している。

また、EU(欧州連合)では、2022年6~8月に「2035年に乗用車と小型商用車はCO2排出量ゼロとする」というニュースが世界を駆け巡った。詳細は後述するが、欧州には生産台数的・技術的にも影響力の大きな自動車メーカーが多くあることから、EUがどのような車両を想定して脱炭素戦略を進めているのかは重要である。

モーターに加えエンジンによる動力も持ち合わせるPHEVは別にして、BEV・FCVを前提とする欧米の戦略は、「既存の内燃エンジンからの離脱」を意味する。これは、高度な内燃機関技術をはじめ、広い裾野を持つ日本の自動車産業にとっての脅威だ。

欧米が急速に「内燃エンジンゼロ」に向けた方針を打ち出すなか、日本はどのような戦略を打ち出しているのか――。昨年6月に発表した「日本の2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、①乗用車の新車は2035年までに「電動車」100%を実現するとし、②小型商用車は2040年までに、電動車と合成燃料等を活用して新車で「脱炭素燃料車100%」を目指すとしている。「電動車」とは、BEV・FCV・PHEVに加えてハイブリッド車を含み、さらに「e-fuel」と呼ばれる合成燃料を用いた自動車も含める概念だ。いかにも日本らしい全方位戦略である。

また、トヨタ自動車は、次世代自動車としてFCV、BEVに加え、今年6月には「水素エンジン車」の量産化を目指すと発表している。

「水素エンジン車」とは何か。FCVも水素を用いるが、両者には動力源が「エンジン(内燃機関)」か「モーター」か、という違いがある。FCVは、水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を起こし、モーターを駆動させる「電気自動車」だ。これに対し水素エンジン車は、既存のガソリンエンジンをベースに、水素を燃やすことで動力を得る。水素燃料は、化石燃料を燃やすわけではないため、走行時にはCO2を排出しない。内燃機関の技術を活用できるため、自動車産業の裾野が広い日本にとって、水素エンジン車は都合が良い脱炭素技術だ。

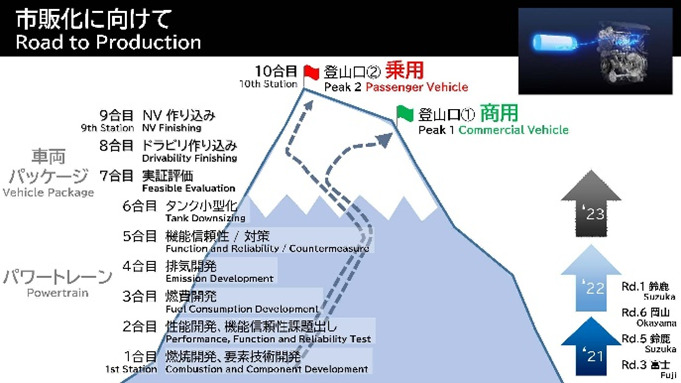

一方、トヨタは「水素エンジン車の技術段階は、富士山登山でいうところの4合目」とも表現している(図表2)。また、水素エンジン車は燃費が悪く(後述)、それをカバーするために車載タンクは、一般的な圧縮水素タンクではなく、液化水素タンクが必要だとも発言している。液化水素タンクの普及には、市街に液化水素の充填ステーションを整備する必要があり、それに伴う技術開発や基準・規制の整備が求められる。

既存の内燃機関を低炭素化する「e-fuel」

先進国における乗用車の新車は、近い将来、電動車やゼロエミッション車に切り替わることになる。だが問題は、すでに市場にあり、脱炭素に対応していない「レガシー車両」だ。そうしたなか、レガシー車両への即効性のある脱炭素策として注目されつつあるのが合成燃料(e-fuel)である。

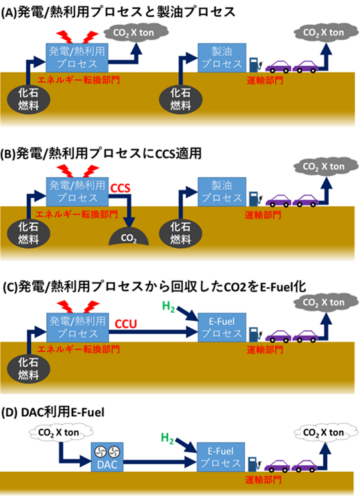

前述の「グリーン成長戦略」でも、日本ではe-fuelはグリーン化の一環と見なされている。e-fuelについて、経済産業省資源エネルギー庁の政策説明サイトでは、図表3のように説明されている。e-fuelのように、既存のインフラやシステムをそのまま使える低炭素燃料を「ドロップイン燃料」という。この燃料を製造できれば、その他の追加投資は不要で、ガソリンスタンドもそのままの業態でよいので、燃料業界を中心に大きな期待がある。

・合成燃料は、CO2(二酸化炭素)とH2(水素)を合成して製造される燃料です。複数の炭化水素化合物の集合体で、“人工的な原油”とも言われています。

・原料となるCO2は、発電所や工場などから排出されたCO2を利用します。将来的には、大気中のCO2を直接分離・回収する「DAC技術」を使って、直接回収されたCO2を再利用することが想定されています。CO2を資源として利用する「カーボンリサイクル」に貢献することになるため、「脱炭素燃料」とみなすことができると考えられています。 |

カーボンリサイクルは「グリーンなe-fuel」にあらず

このように見ると、「e-fuel=脱炭素燃料」と言えそうだが、話はそう単純ではない。実は、「CO2の由来」が大問題となる。産業界(エネルギー転換部門)で発生したCO2でe-fuelを合成した場合のCO2削減効果を考察してみよう。

まず、図表4の(A)は、e-fuelを用いず、エネルギー転換部門と運輸部門から、CO2がそれぞれXトン発生している状況だ(合計で2Xトン排出)。

(B)は、エネルギー転換部門にCCS(二酸化炭素隔離・貯留技術)が適用され、1XトンのCO2が削減された状況である。つまり産業界は、本来大気中に排出されるCO2を地中に埋めることでカーボンニュートラル化しているが、運輸部門はカーボンニュートラル化しておらず、全体として1Xトンの削減にとどまる。

(C)は、エネルギー転換部門からのCO2をリサイクル(CCU=二酸化炭素回収有効利用)する形でe-fuelを合成した状況だ。(B)との比較では、全体として1XトンのCO2が削減されたことに変わりはない。問題は、「残る1Xトン分のCO2排出の責任を負うのは、エネルギー転換部門か、運輸部門か」ということである。もし運輸部門が排出責任を負うならば、そもそもe-fuelを自動車に供給する意味がない。エネルギー転換部門の責任なら、CO2をリサイクルする意味がなく、むしろ(B)のように地中に埋める方がコスト安だろう。

他方、もし(D)に示すように、空気中から直接CO2を回収する「DAC技術」を用いてe-fuelを合成できれば、完全なカーボンニュートラル性が確保できる(全体として2Xトン削減)。実際、欧州のe-fuel業界団体もDAC由来のCO2を前提とした普及活動を行っている。

現在、日本では、CCSとCCUを活用したカーボンリサイクル政策を推し進めているが、裏返せば、「化石燃料由来CO2を利用している限り(日本のカーボンリサイクル政策を前提としている限り)、e-fuelのCO2削減度は50%に過ぎない」のである。

さらに、e-fuelには「製造に大量の水素が必要」という課題がある。経産省の合成燃料研究会「中間取りまとめ」(2021年4月)によると、e-fuelのコストの大半は水素コストで、e-fuelを1リットル製造するのに、水素が6.34 Nm3(ノルマルリューべ=標準状態での気体の体積を表す単位)必要とされる。

現状の水素コスト「Nm3当たり100円」を適用すると、1リットル634円だ。さらにCO2回収コスト32円、製造コスト33円を加えると合計約700円/リットルとなり、これは現状のガソリン代の4倍強である。日本が2030年目標として掲げる水素コスト「Nm3当たり30円」になったとしても、e-fuelは255円/リットルで、まだガソリン比1.5倍だ。

「燃費の悪さ」も課題だ。ガソリン自動車の標準的な燃料タンク容量である50リットルのe-fuelを合成するには、水素が約320Nm3必要だが、それはFCVの「トヨタMIRAI」5台分の水素に相当する。MIRAIの航続距離はほぼガソリン車と同じであることから、「e-fuelのガソリン自動車」は、FCVの5分の1の燃料効率に過ぎない。e-fuelはコストと燃料効率の点では必ずしも優位ではないのである。

ゼロエミッション車の定義を巡り、議論分かれる欧州規制案

次に、脱炭素議論で先行するEUの「2035年規制」を概観する。本規制は2022年11月17日現在、最終決着していない。国や企業などさまざまな背景や利害を持つプレーヤーが関わるため、議論が複雑化する。だが、規制の動向はゼロエミッション車とエンジン技術の将来を占う上で示唆に富む。カギとなるのは、内燃エンジンを搭載するPHEVとe-fuelをどう扱うかである。

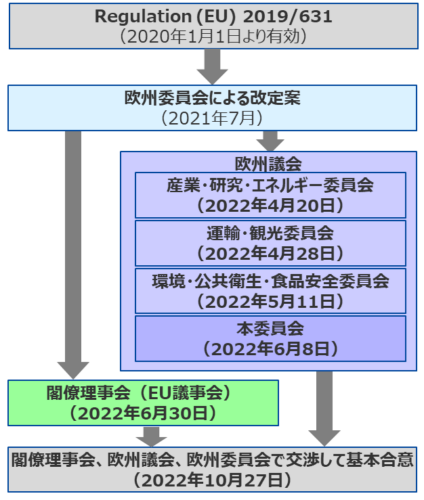

本規制の策定の流れを図表5に示す。まず、「欧州委員会(EC)」は、いわゆる官僚組織である。EUの特徴として、法案はすべてECが策定することになっている。ECは2021年7月、現行の新車燃費規制(2020年1月発効)を強化する法案(以下、「EC案」)を発表した(図表6)。EC案によると、PHEVは、ゼロエミッションに向けた「移行期」には役割を果たすとしている。だが、2035年には乗用車・小型商用車とも「CO2排出量100%削減」となり、PHEVはCO2排出がゼロではないことから、最終的には生き残れない。

| 2020~2024年 | 2025年削減目標 | 2030年目標 | 2035年目標 | |

| 乗用車 | 95 g-CO2/km | ▲15% | ▲37.5%→▲55% | (新規策定) ▲100% |

| 小型商用車 | 147 g-CO2/km | ▲15% | ▲31%→▲50% | (新規策定) ▲100% |

EC案は、「欧州議会」と「閣僚議事会」に送られ、個別に議論される。このうち欧州議会は、保守から革新までの8政党からなり、政党などの主張に沿った議論が行われている。傘下に複数の委員会が設置されており、紆余曲折の議論を経て、最終的には6月8日の本会議で修正案が採択された(図表7)。

|

・ゼロエミッション目標達成には多様な技術が利用できる。「ゼロエミッション車(ZEV)」には、BEV、FCV等の水素自動車が含まれる。

・「ゼロ&ローエミッション車(ZLEV)」には、高性能PHEVも含まれ、【追加】排出量に関して十分なデータが得られる限りにおいて、移行期には役割を果たすことができる。 ・【追加】自動車サプライチェーンの革新は継続している。DACによるe-fuel製造や水素貯蔵システムを車載した水素自動車などの革新技術がさらに発展すれば、気候変動に左右されない安価なモビリティーを実現できる見通しが立つ。 |

修正案でも「2035年にCO2削減100%」の目標は維持され、やはりPHEVは2035年には生き残れない(さらにCO2排出量の点から、確実に低炭素化に貢献することを証明する必要性も強調された)。

水素自動車に関しては、EC案と同様、FCVと水素エンジン車がゼロエミッション車に含まれると考えられる(「貯蔵システムを車載した水素自動車」という表現も追記されている)。また、修正案には「DACによるe-fuel」との表現も追記されているので、一見するとe-fuelを認めたように見えるかもしれない。だが、実はこの修正案の直前に「e-fuelにCO2削減クレジットを与える」という案は否決された。つまり欧州議会はe-fuelを除外したと言える。

他方、閣僚理事会もEC案を個別に審議した。閣僚理事会は各国の閣僚からなる組織で、国の意向を反映する。同理事会は6月30日、修正案を採択した(図表8)。「2035年にCO2削減100%」は維持するものの、PHEV技術を含む技術進展を勘案して2026年に規制自体を見直すとしている。

【修正・追加】欧州委員会は隔年報告に基づき、2026年に本規制の有効性と影響について見直し、その結果を欧州議会と欧州理事会に報告する。欧州委員会は、削減目標達成に向けた本規制の進捗を評価する。特にPHEV技術を含む技術進展と、ゼロエミッションに向けた経済的に実現可能で社会的に公正な移行の重要性を考慮する。この評価に基づき、欧州委員会は、目標見直しの必要性を評価する。この見直しでは、適切な場合には、この規則の改正案の提示も行う。

|

個別に修正案を出した欧州議会と閣僚理事会は交渉を行い、10月27日に基本合意に達した。現状で最終の改定案は公開されていないが、両機関の発表や、欧州議会で議論をリードしたヤン・ウイテマ議員の記者会見・Facebookなどの情報を勘案すると、おおむね以下の結論になったと考えられる。

- ・2025~30年のCO2削減目標は、欧州委員会の提案どおりで合意(図表6のとおり)。2035年の新車は完全な「ゼロエミッション車」のみ。

- ・e-fuelについては、欧州議会は反対したものの、閣僚理事会の意向で最終改定案の前文には記載される見通し。ただし、あくまでもカーボンニュートラルの可能性がある燃料として概念が記載されるのみで、追って欧州委員会が委任規則(欧州議会と閣僚理事会の委任を受けて後日策定する規則)として提案する。

- ・一般的なハイブリッド車やPHEVはゼロエミッション車とはいえないので事実上不可(ウイテマ議員のコメントより)。ただし議員によってはPHEVが一定条件の下で認められることになったという主張もある。

- ・水素エンジン車はCO2を排出しないが、NOx(窒素酸化物)排出があるため「ゼロエミッション車」とは認められない可能性あり(ウイテマ議員のコメントより)。

- ・閣僚理事会の意向で、2026年の見直し条項は最終改定案に残った。

e-fuelとPHEVは両者の組み合わせによってのみ生き残れる?

このように、欧州議員でもPHEVに関しては見方が分かれている。筆者は、エンジン技術を活用するPHEVが生き残るには、その燃料を図表4(D)で挙げた「DAC利用e-fuel」とすることでゼロエミッションを担保し、それを欧州委員会が明示的にこれを委任規則に記載することが必要条件だとみている。

一方、水素エンジンは、CO2よりもNOxなどのエミションが問題になったと考えられる。水素エンジンをゼロエミッションと認めるには、単なる化石燃料由来の水素でなく、いわゆる「グリーン水素(再生エネルギー由来水素)」や、「ブルー水素(化石燃料由来水素だが、製造時のCO2を回収・貯留(CCS)したもの)」である必要がある。

エンジン技術は生き残れるか

世界各国の新車規制の基本は「ゼロエミッション」である。グリーン水素やブルー水素を燃料とする水素エンジン車や、DAC由来e-fuelを活用したPHEVをゼロエミッションと主張することは可能だが、今後の技術開発とゼロエミッション性の証明が必須となる。

レガシー車両(ガソリン車・ディーゼル車)の低炭素化として、そしてエンジン技術の延命のためにもe-fuelは有効だが、化石燃料由来CO2を活用している限り、CO2削減割合は50%に過ぎない。最終判断は2026年だが、欧州規制への対応を見越すならば、早急にCO2源をDACに切り替える必要がある。

つまり、エンジン技術を将来にわたって生き残らせるためには、①「水素燃料100%」を前提としたエンジン技術の革新を行うか、②PHEV用エンジンのためにDAC由来e-fuelの普及を進めるか(つまり、カーボンリサイクル型e-fuelの看板を下ろすか)の二者択一となる。

もっとも、国境をまたいだカーボンオフセット(CO2排出量のクロスボーダー取引)を想起すれば、別の解も見えてくる。カーボンリサイクル型e-fuelのCO2削減率は50%なので、ネットゼロを目指す日本や先進国で活用し続けることは難しい。だが、ネットゼロまでコミットしていない途上国(アジア諸国)や、ネットゼロ目標が2060年である中国や2070年であるインドでは、当面は有効な技術となり得る。これらの国でCO2を削減し、その削減量の一部を日本に移転するような仕組みも有益だろう。

すでに説明したように、e-fuelのコストの大部分は水素である。そのため再エネなどで水素が安価に製造できる途上国ではe-fuelは安価になろうし、e-fuelは基本的に硫黄分などの不純物を含まないので、SOx(硫黄酸化物)などの大気汚染物質の排出の心配はないことも途上国展開で有利だ(ただし、燃焼のため空気を取り入れるので、NOx排出の問題は残る)。

いずれにせよ、エンジン技術の生き残りは、「燃料のゼロエミッション化」とセットで考える必要がある。そのためには、日本の自動車メーカーだけでなく、欧米の自動車メーカーや燃料供給会社も巻き込んだ議論が必要になるだろう。