7月13日、日本とEU(欧州連合)の第29回目となる定期首脳協議が、EUの本部があるベルギーの首都ブリュッセルで開催された。そして、岸田文雄首相がシャルル・ミシェル欧州理事会議長(いわゆるEU大統領)およびウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長と会談を行い、その成果を共同声明というかたちで発表した。

共同声明の内容のうち経済協力に注目すると、(1)2019年2月に発効した日EU間のEPA(経済連携協定)の着実な実施や(2)宇宙や水素分野などでの両者間の産業協力促進のほか、(3)半導体の供給網確保や先端技術の保護など中国を念頭に置いた経済安全保障での協力関係の深化が強調されている点が特徴的であった。

また共同声明では、「重要鉱物の安定供給」も協力項目に挙げられた。EUは経済成長戦略の二本柱として「グリーン化」と「デジタル化」を掲げるが、脱炭素技術や情報処理技術には、電池や半導体の材料となるレアメタル(希少金属)が必要不可欠である。特にレアアース(希土類元素)は、その7割が中国で生産されるため、EUも中国からの輸入に依存せざるを得ないが、それをどう軽減するかが、EUの最大の課題である(図1、2)。そして当然だが、日本もまた、中国に工業用の原材料の多くを依存している。

【図1】レアアースの国別生産量割合(2022年、%)

【図2】レアアースの国別埋蔵量(2022年、%)

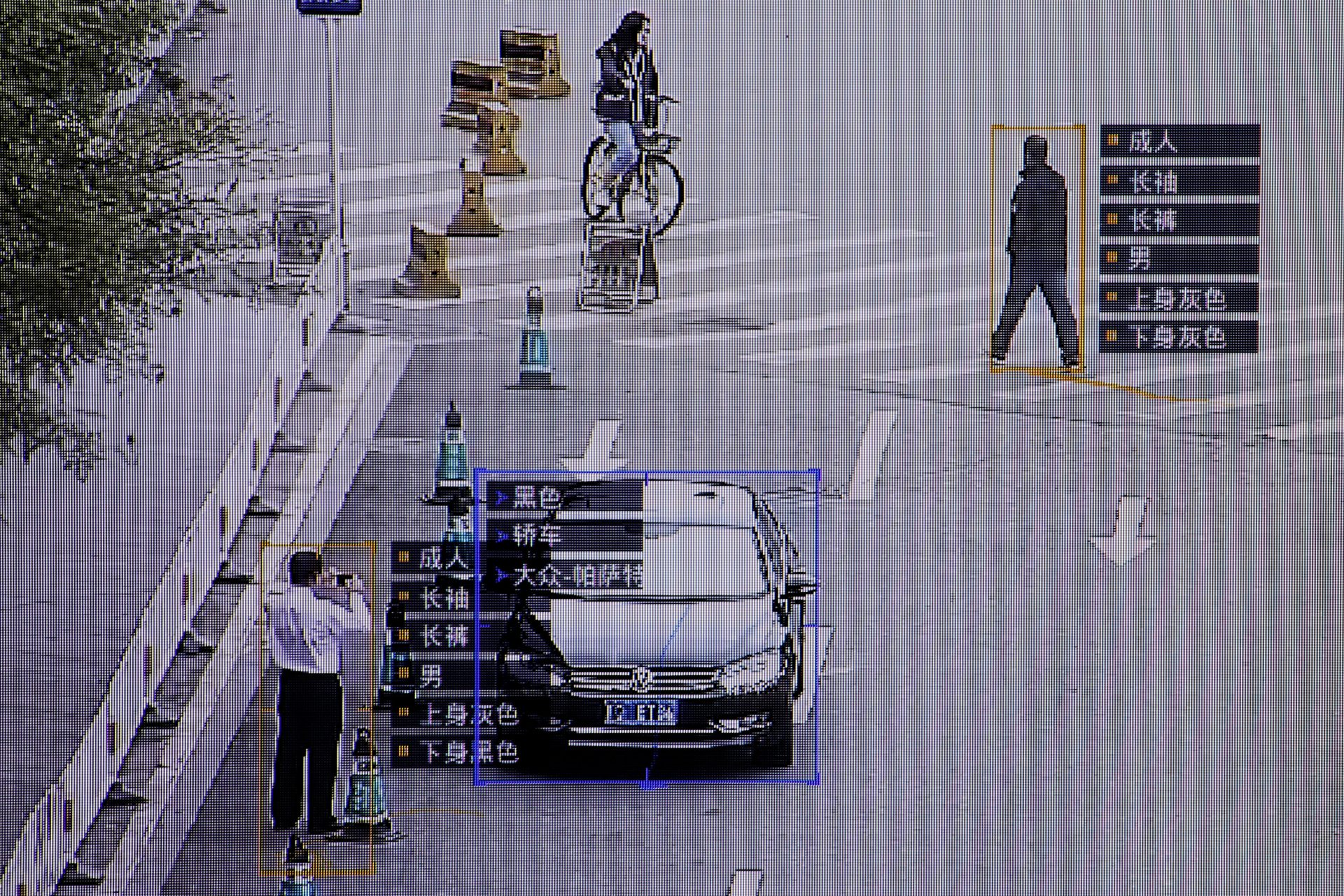

一方、習近平国家主席の下で権威主義化を強める中国が、経済的な圧迫のカードとしてそうした原材料の輸出の制限や停止を行うことも考えられる。現に中国は7月3日、国家安全保障と国益の保護を目的に、レアメタルであるガリウムとゲルマニウムの関連製品を輸出管理の対象に加えると発表、8月1日に施行された。いずれも半導体の製造に用いられる原料で、中国の生産量は世界最大だ。

日本も中国と密接な経済関係にあり、深刻な対立は避けるべきだと考えるが、中国への依存を段階的に軽減しながら、中国に透明性のある貿易取引を求めるという点においては、日本とEUは協力する余地が大きいのである。

EUの「ラブコール」に応じにくい日本

米中という二大国の間で埋没しかねない危機感を持つEUは、域内人口約4億5000万というパワーを背景に、気候変動対策やプライバシー保護といった共通基準を策定し、国際的なルールメイクを先導することで世界での発言権を維持する戦略を立てている。

そして、EU発の規制を世界に輸出する、いわゆる「規制輸出」のパートナーとして日本を重視し、ラブコールを送り続けてきた。米中間で埋没しかねないという危機感を強く持つEUは、国際的なルールメイクを先導することで世界での発言権を維持するという戦略を立て、その道を歩み続けている。しかしそれが効果的に機能するためには、協力者が必要となる。

EUはそのパートナーとして、日本を指名し、対話を呼びかけてきた。しかしそのラブコールに、これまで日本はきちんと乗ることができなかった。その理由は大きく分けて二つある。

1点目は、日本の民間企業の興味関心の低さである。日本の民間企業の海外事業は米国とアジアが中心であるため、欧州に人材や資金を充てる余裕がない。そのため、EU側がルールメイクに関して対話の機会を用意していても、その情報を的確にキャッチし、ロビイングを行う体制の整備が遅れたままとなっている。本来ならば、官民が一体となってEUが用意する機会に臨むべきだが、民間企業の対応が後手に回ってしまうため、体制が組めない状況が、長年にわたって続いている。

そして、最大の理由は2点目にある。それは「EUのルールメイクが理想主義的」ということだ。この価値観に日本、特に民間企業がついていけない。

直近の最たる例は、2035年までに新車販売から内燃機関(ICE)車を除外し、走行時に温室効果ガス(GHG)を排出しないゼロエミッション車(ZEV)に限定するというEUの方針である。このZEVは事実上、電気自動車(EV)を意味している。脱炭素化という戦略目標の実現を重視するというよりも、EVシフトという戦術をとにかく重視するというEUのスタンスは強硬である。

しばしば起こる欧州の「ちゃぶ台返し」

27カ国の主権国家を束ねるEU、特にその執行部局である欧州委員会は、ある戦略を推し進めようとする際には非常に野心的な戦略目標を掲げる。そうした「錦の御旗」がなければ、27カ国の目線はそろわないのである。そしてできるだけ、各国を「錦の御旗」に近づけたところで、現実的な妥協点での決着点を図る。

例えば2035年に新車販売をEVに限る方針に関しても、当初、欧州委員会はこの方針を堅持していたが、ドイツなど自動車産業に強みを持つ国々に譲歩し、二酸化炭素と水素を原材料とする合成燃料(e-fuel)を用いるICE車に限定して、例外的に販売を認めると23年3月に方針を修正した。この路線修正は、日本でも大々的に報じられたところである。

「当初は高い理想を掲げながら、あるタイミングで一転してルールを変更する」というEUの姿勢は、枚挙にいとまがない。例えば金融分野に関しては、2018年に発効した第二次金融商品市場指令(MiFID2)における投資家保護のための規制強化とその見直しが挙げられる。具体的には、ファンド会社が金融機関に支払う株式の取引手数料と企業のリサーチ料を分離する「アンバンドリング」という規制である。欧州で事業を展開する日本や米国の金融機関もまた、アンバンドリングの規制を受けることになった。

それまで金融機関は、アナリストが企業をリサーチし、表向きは無料でファンド会社などの機関投資家に情報提供しながら、機関投資家から株式の売買手数料を得てきた。アンバンドリングの狙いは、そうした「抱き合わせ」のサービスを分離し、機関投資家が金融機関に支払うリサーチ費用を「見える化」することで費用対効果を明確化し、金融機関が質の高いリサーチサービスを提供できるようにすることにあった。

しかし、実際は、「見える化」が困難なリサーチサービスへ対価を支払うことが難しくなった欧州の機関投資家は、リサーチサービス費を削減することになった。

金融機関はアナリストの人員やフォローする株式銘柄の数を減らすなどし、リサーチサービスの質は低下した。EUの現実より透明性を重視する姿勢が、域内のみならず世界中の金融機関の経営に悪影響を与えた失政の典型といえよう。いまEUはアンバンドリングを事実上、撤廃する方針で動いている。

国単位でも突発的な制度変更のリスクがある。例えばスペインで2013年、財政再建を優先した当時の政権が、再生可能エネルギー由来の電力の買取価格を突如引き下げたことは、その端的な事例である。スペイン政府は、引き下げる前の価格での買い取りを期待していた投資家の信頼を一方的に裏切ったわけであり、大きな禍根を残した。

グリーン化を推進するに当たって、再エネ投資は不可欠だが、それには巨額の資金を要する。EUはそれを民間からの投融資で賄おうとしているが、突発的な制度変更のリスクがEUのみならず、加盟国単位でもあるような現状では、民間の投資家や金融機関が資金の提供に二の足を踏んでも当然といえよう。

EUの対話の場に乗る戦略性を

大胆に言えば、EUは先発優位性を重視している。その典型としてEUはいまEVシフトに心血を注いでいるが、ルールメイクを先導すると同時に、EV開発に係るさまざまなノウハウを先行して蓄積することで、自動車産業やその関連産業で米中よりも優位に立とうとしている。「先行逃げ切り」は、EUの生き残り戦術である。

一方、日本はEVシフトというメガトレンドを見据えつつ、ハイブリッド車(HV)など他の電動車の可能性を探り続ける。そういう意味で、日本は戦略的に後発優位性を重視する姿勢であるともいえよう。そうすると、EUの戦略は制度変更のリスクを伴い、現実的な目標を定めて実績を積み上げていく日本的発想とは相容れない、という理解になる。

もっとも、EUもまた、現実に応じて路線を変更するのであるから、慎重に臨む日本の姿勢も間違いではない。その上で日・EUが協力関係を強めるのなら、それを日本に有利なかたちに誘導すべきである。EUの理想主義を理解しつつ、日本の現実主義にうまく誘導できれば、それはEUと日本の双方にとっての果実となる。

EU本部があるブリュッセルでは、EUとの政策対話と同時に、ロビイング活動が活発に行われている。特にロビイングは、ブリュッセルのシンクタンクやコンサルティング会社を通じて行われることが多い。EUでは、そうしたシンクタンクやコンサルで経験を積んだ上でEU官僚になる人材も少なくないためである。またその逆のケースもあり、人材の行き来は活発である。

EUの「ルールのちゃぶ台返し」を防ぐには、日系企業も政策対話やロビイングに努め、彼らのルールメイクに参加することが不可欠だ。資金面でも人材面でも、各社が政府とチームを組成するようなかたちで、シンクタンクやコンサルを巻き込みながらEUとの政策対話やロビイングに臨む姿勢が求められる。

(本稿は個人的見解であり、筆者の所属組織とは無関係である)

写真:ロイター/アフロ

地経学の視点

ルール形成におけるEUのグローバルパワーは、「ブリュッセルエフェクト」と呼ばれる。EUは、欧州有数の経済大国・英国が2020年にEUを離脱した後も、加盟27カ国の市場の力を束ね、理念や規範を看板に掲げて国際的なルールメイクを図ってきた。グリーン政策における「EUタクソノミー」や、データ保護におけるGDPR(EU一般データ保護規則)などはその典型だろう。

そんなEUも、域内では南北の経済格差に苦しみ、対外的には米国とのグリーン補助金競争で保護主義に傾くべきか、「公正な競争条件(Level Playing Field)」を重視すべきかといった葛藤を抱える。中国とは、経済的な協力関係を維持しながら過度なサプライチェーン依存を改める「デリスキング」を目指すという難しい舵取りを迫られる。

筆者が指摘するとおり、EUが、自らのルールを広めるパートナーとして日本に期待がかかっているのは確かだ。だが、それはEUが普遍的なルール形成の王者ではないという現実の裏返しでもある。日本は、欧・米・中いずれもが完全な敵でも味方でもないという認識に立って、国際社会でのしたたかな振る舞いを身に付ける必要があるだろう。(編集部)