ゲスト

船橋洋一(実業之日本フォーラム編集顧問、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長、元朝日新聞社主筆)

聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

進歩史観か、サイクル史観か

白井:先生の、アメリカやイギリスが新型コロナ感染拡大の初動で躓いたのは、「小さな政府、民営化の推進」という「新自由主義」に囚われていたことに主因があるとの分析には深い共感を覚えました。日本でも小泉政権の規制緩和、郵政民営化等の新自由主義的施策には、経済的に功罪相半ばするという評価がありますが、国家的危機への対応に関しては全く機能しないという事ですね。「新自由主義」との名称は、「自由主義」が発展したものとの印象がありますが、実は全く対立する概念であることに、いまさらながら気づかされました。今後は、「自由主義」が復権してくるのでしょうか。

船橋:自由主義というのは、極めて動態的でダイナミックな概念です。グラッドストーンの自由主義、マルクスの社会主義、そしてエドマンド・バークの保守主義を比較すると、その違いが明確となります。社会主義というのは、未来のあるところに夢を託し、理想郷を想定します。保守主義は失われた過去に理想郷があります。いずれも固定されているのです。一方、自由主義の考え方では、人間が人間である以上その本質は変わらない。人間社会というものは、常に争いが溢れている。これを変えることは逆に人間の自由を奪うことになる。大事なことは、この争いや矛盾を暴力ではなく議論で、説得によって、妥協することによって均衡を図っていく、これが人々の共存につながるという考え方です。自由主義の政治においては、19世紀帝政ドイツの代表的な自由主義の政治家だったフリードリッヒ・ナウマンが言ったように「政治においては、絶対的な友も絶対的な敵もない」のです。19世紀の英国の自由主義の政治の鋳型を作ったウィリアム・グラッドストーンも同じことを言っています。状況に応じて手を組む相手が違うのだから、相手の人格を徹底的に破壊するというような、永遠の敵を作るようなことはしないという考え方です。自由主義者はよくカメレオン的だとも言われます。違う考えを持つ人々の間の「橋渡し」を精力的に行う点に自由主義の政治の特徴はあります。ですから双方の言い分をそうだ、そうだと頷きながらカメレオン的に聞き、双方を結び付けようとするのです。その過程で、最大公約数的な「中道」を確かめ、現実主義的かつ実務主義的に何が可能かを見極め、政策を漸進的に実現していく政治です。

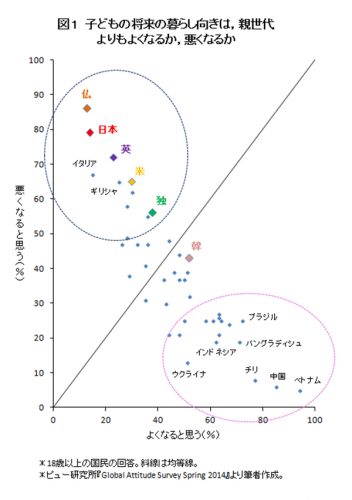

そのように考えた場合、今は明るい未来を描きづらい社会となっています。アメリカの世論調査によると、先進国ほど、若い人たちが自分の両親と同じ生活水準を維持することはできないだろうと考えている人が過半数を占めています。気候変動と同じように、遠い未来であればあるほど暗い世界観を持ち始めているのです。これは40年にわたり教育、健康といった格差が拡大し、それを背景にポピュリズムが現れてきていることと無関係ではありません。

17世紀から18世紀にかけて加速した産業革命、それと自由と民主主義が合体した自由民主主義というものは、基本的には進歩史観です。つまりGNP主義です。将来の方が発展します、成長の恩恵は皆にいきわたります、貧しい人たちは少し待つかもしれませんが必ず恩恵が来ます、という考え方です。チャレンジャー達はやはり先に果実を味わう、そういうものだと割り切ってやってきましたが、もう未来は無いよ、待っていても順番は来ないよということになってしまったのです。そうなると、歴史は進歩史観ではなくサイクル史観になります。

サイクル史観というのは、インドや中国のかつての歴史観です。人間社会のあらゆるものは輪廻する、元に戻ってしまうという歴史観です。本当の栄華は過去にしかない、本当に鏡とするべき時代は太古にしかない、そしてそこに到達してもまた元に戻ってしまうという事です。そういう考え方からは、未来は来てもらいたくない、今より悪くなるのだから、なるべく未来の到達を遅らせようというような精神が生まれてくる可能性があります。つまり、未来は脅威以外の何物でもないということになります。要するに、現在を楽しむという、いわゆる刹那主義という時代精神が生まれてくるかもしれないのです。非常に危うさを感じています。これが、資本主義の変質と共振しながら進んでいることも大きな動きであろうと思います。

資本主義のバランスが崩れ始めた

白井:最近、水野和夫氏が「資本主義の終焉と歴史の危機」という本を出版され、話題となっています。水野氏は「利子率がゼロという事は、資本の自己増殖ができなくなったという事であり、利潤を追求してもそれが実現しない、これは資本主義の終末である」、と主張されています。先進国では、長期国債の利率は軒並み2%を下回っており、いわゆる低金利時代となっています。日本にいたっては、長期金利は0.5%を切っており、まさにゼロ金利に等しいものです。冷戦の終結は、自由民主主義や資本主義が社会主義や共産主義よりも優れていることを証明したと言えます。しかしながら、ゼロ金利時代となり、利潤を追求できないとなると、資本主義が優れているとは言えなくなると思います。この辺りはどのように考えればいいのでしょうか。

船橋:資本主義も、自由主義、民主主義とともに発展してきました。自由主義の中には、司法の独立や自由選挙などがありますが、経済的側面から言うと、経済自由主義、いわゆる所有権というのが極めて重要です。これは、シカゴ大学のダグラス・ノースの理論です。

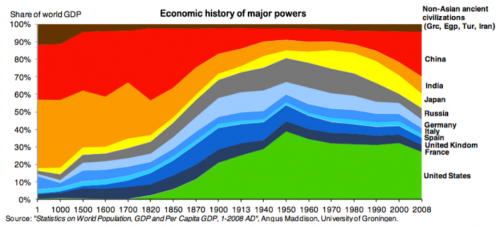

1820年ぐらいまで、少なくとも18世紀までは、中国は全世界の40%ぐらいのGDPがありましたが、その後衰退しました。新しい技術が生まれてくる中で、知財権、所有権というものを個人又は独立した法人のものとして確立できなかったことが、この衰退の原因ではないかと思います。これは、マサチューセッツ工科大学のダロン・アセモグルも同様のことを言っています。すなわち、個人の所有権というものが、資本主義には不可欠という事です。

しかしながら、資本主義もインターネットが生まれて以降、大きな曲がり角に来ていると思います。民主主義と同様のことが、資本主義にも起こり始めているのです。ビックデータから新たな成長の種が生まれてきています。アメリカでPayPalという電子決済サービスを立ち上げたピーター・シールは、独占が一番のビジネスモデルであると言いきっています。資本主義における、社会と経済、市場がどのようにうまく折り合うのかというバランスが崩れ始めています。

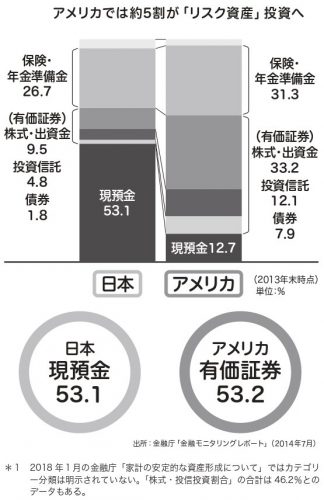

白井:インターネットと言えば、最近、「暗号資産」に対する関心も大きくなっています。しかしながら、日本社会においては、まだまだ現金崇拝が強く、なかなか「暗号資産」への投資も増えていません。低金利時代と言われながらも、「暗号資産」だけではなく、株や投資信託への投資が伸びないということは、企業がイノベーションを起こそうにも、その資金が無いということになります。この辺りの問題点について、どの様に整理されているでしょうか。

船橋:ジョージ・W・ブッシュが提唱した「オーナーシップ社会」というのがあります。この考え方は、一握りの人間が持っているから不公平なのだ、国民全員が株主になればいいのではないかという考え方です。アメリカの場合は、株を持っている国民のシェアを6割、7割まで引き上げようとする政策です。現時点では約50%ですから、かなり成功しているとは言えます。

しかしながら、近年市場の価格変動性が高まっています。リーマン・ショックもそうですし、さらには、特別買収目的会社(SPAC:Special Purpose Acquisition Company)という、企業の買収のみを目的とし、企業としての実態を持たない会社が上場を果たしています。自分が株主としてオーナーシップを持っているのか確信が持てないまま、株主として踊らされているのではないかという懸念を持つ人が増えつつあるのです。大きな流れでは、このオーナーシップ社会というのはさらに進んでいくと考えられますが、今後の技術革新というものを考えると、マーケットが色々な形に変容する中で、国民全体を一つの方向に進めていくことが果たしていいのか、という事も考える必要があります。

中国式国家資本主義に対抗できるか

白井:中国は、「社会主義市場経済」と称する経済体制をとっています。本来、社会主義は計画経済が原則であり、そこに市場が介在する余地はありません。まさに水と油を混ぜたような経済体制だと思います。そのため、国有企業と民間企業が混在し、その区別が分かりにくい傾向にあります。ファーウェイやDJI社は民間企業だと言っていますが、米国を始め多くの西側諸国は、中国政府や軍と関係があると指摘しています。さらに言えば、国防動員法によれば、民間企業であっても政府の要請があれば国防に協力することが義務付けられています。共産党の支配下ではあってはならない貧富の差も拡大しつつあり、これが社会不安につながる可能性もあります。このような中国式「社会主義市場経済」というものは持続できるものなのでしょうか。

船橋:「社会主義市場経済」というのは中国式資本主義です。これが最近、真っ向から挑戦してきているという事も重要な側面です。これは、権力と資本が完全に融合している社会です。従来、このような体制は腐敗し易く、非常にもろいと考えられてきました。しかしながら、ビッグデータを権力維持のために使うという、ある意味政治技術イノベーションにより、相当程度延命するのではないかという見方が出てきています。中国は「軍民融合」を推進していますが、権力と資本の融合の最終形として、国家がデータをコントロールするという「データ主義」が始まっています。昨年10月に、Alipayを運用するアント・ファイナンスが上海と香港の証券取引所に新規上場を行う予定でしたが、これが延期となりました。中国政府が、ビッグデータを管理するプラットフォームへの支配を強めていこうという動きだと思います。

現在、中国は完全な監視社会です。今このような監視社会モデルを志向しているのは65か国とされていますが、これからさらに増えるのではないかと思われます。DJI社のドローン、ハイクビジョン社のセキュリティ機器、センスタイム社のディープラーニング技術、アイフライテックの音声認識技術等の、文字、音声そして顔認証を総動員した国家監視主義モデルに根差した中国企業の競争力は抜きんでています。日本の治安を預かる警察が、DJIのドローンを使用していたという例もあります。

白井:確かに、中国式市場経済は我々の価値基準では受け入れがたいものですし、完全な監視社会を受け入れる国も少ないように思います。さらに中国では、個人のキャシュレス決済の記録、社会的地位、学歴、資産などを合計し、「信用スコア」として数値化していると聞きます。信用スコアの高い人は、金融ローンの金利の優遇や、ホテルなどを利用する際のデポジット支払い免除等が受けられるそうです。しかしながら、信用スコアは個人情報そのものであり、これを数値化し、評価されることには違和感を覚えます。

一方で、中国式資本主義は、国家主導で産業を興していくため、ある意味では効率的であるとの指摘もあります。今後中国と対抗していく上で、政府はどのような役割を果たすべきだと思われますか。

船橋:マリアナ・マッカートが、「The Entrepreneurial States」(企業家国家)の中で、大きな技術革新を社会に実装する時には、政府のコミットメントと投資、そしてリスクの負担というものが決定的に重要であると述べています。政府の役割は極めて大事です。それが無ければ、将来発展する市場というものは作れません。これができる国家がEntrepreneurial Statesであり、これからはそういう国家が先頭に立つだろうという分析です。

地経学の時代には、そのような産業計画の新たな枠組みが必要です。しかしながら、政府が民間の個々の企業をチャンピョンに選ぶやり方はうまくいきません。政府には、そのような判断を下せるノウハウがないからです。ヨーロッパが大失敗したディーゼルがその良い例です。政府は、国家戦略として社会のためにどのような産業を育てる、という大きな枠組みを準備するだけでいいのです。その土俵のなかで自由に競争をさせ、勝敗は市場が決める。決めるのは、政府ではないという事です。このような仕組みが必要だと思います。多分これ以外で、中国の国家資本主義、権力・資本融合国家に対抗していくことは難しいのではないかと考えています。

(本文敬称略)