中国経済は世界経済をけん引しており、「21世紀は中国の世紀」とまでいわれてきた。中国の習近平政権は国内に向け、「中国は今は大国だが、これからは『強国』になる」と呼び掛けている。この「強国の夢」は、多くの中国人を鼓舞し、彼らの愛国心は日増しに高まっている。コロナ禍前、中国の名門・清華大学の胡鞍鋼教授(経済学)は、北京で開かれたフォーラムで「中国の先端技術はすでに米国を凌駕している」と豪語した。明らかに自信過剰の発言だった。

こうした動きを目にした海外の研究者の一部は、中国が民主主義の国々にとって深刻な脅威になると警鐘を鳴らしている。他方、中国を力で抑制すればその反動が跳ね返ってくるとして、「中国脅威論」とは一線を画す論調も少なくない。米国の識者を中心に、楽観的な展望を示す者も多い。中国をグローバル社会に受け入れ、彼らの経済発展に協力すれば、中国社会は徐々に民主化するという見方である。

いずれ民主化するという西側の「片思い」

しかし、強国を目指す習政権は政治システムの民主化を拒んでいる。そして強権政治の下で市場経済が順調に成長していけるかどうかは、理論的に解明されていない。民主主義政治と強権政治が同じルールを共有して共存できるかも分からない。民主主義の国々は、強権政治の国が発展すれば民主化すると片思いしている。強権政治は不透明な政治システムだが、強権国家の経済が発展すればおのずと民主化するという仮説は、あまりにも乱暴な理屈だと言わざるを得ない。

中国経済は外国企業の直接投資を誘致し、廉価な労働力と結合させることで奇跡的な成長を成し遂げた。しかし、中国の政治システムはまったく民主化していない。それどころか、習政権になってからむしろ統制が強化され、かつての毛沢東時代の強権政治に逆戻りしているように見える。中国の外交は、協調姿勢を見せるどころかますます好戦的になり、「戦狼外交」と呼ばれている。

統制経済がイノベーションを妨げ、成長は急減速

「中国は強国になれるのか」という問いに答えるには、まず、強国の定義を明らかにする必要がある。大まかにいえば、強国とは、「強い経済力」、「強い軍事力」、「強い文化力」という三つの変数で形成される。例えばロシアは軍事強国だが、新しい文化を創造する力は弱く、なにより経済力が非常に弱い。ロシア経済は天然ガスや石油などの資源収入に依存している。他方、中国は経済規模こそ大きいが、その核心的な技術は日米欧など外国企業に依存している。軍事力についてはあえて「未知数」としておこう。戦ってみないと分からないからである。強調したいのは、中国の文化力の弱さである。言論統制が厳しく行われる国の文化力は強くならない。少なくとも目下の中国国力の内実を見る限り、強国とはいえない。

習政権は、国内向けに科学技術強国を目指すと呼び掛けている。その一環として、李克強首相は「大衆創業、万衆創新」(みんなで創業し、みんなでイノベーションに取り組む)を目標に掲げている。しかし、その実現性には疑問が残る。なぜならば、習政権の科学技術立国を推進する「主役」は政府だからである。本来ならば、イノベーションの主役は企業や研究所であり、政府はあくまでも脇役である。政府が主役だと、既得権益を守ろうとするあまり、イノベーションの芽を摘みかねない。「みんなで創業し、みんなでイノベーションに取り組む」構想も、これでは絵に描いた餅のようなものである。

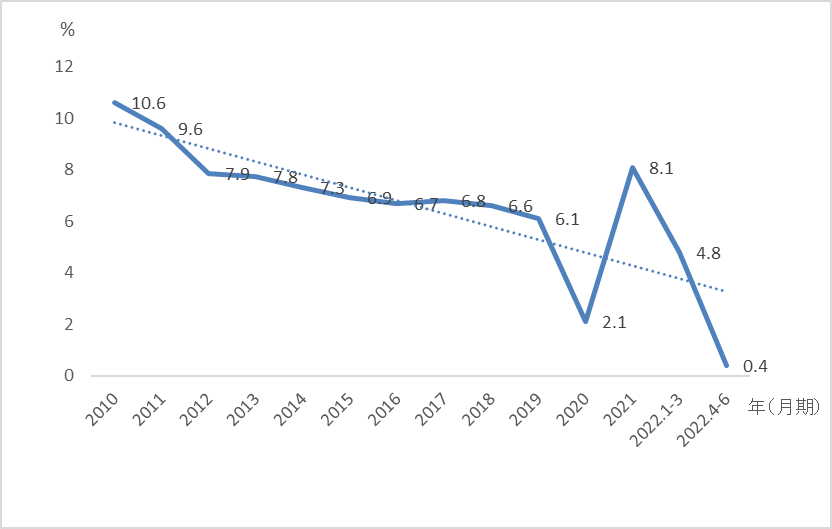

なぜこのような実現しない夢を習政権は提唱しているのだろうか。理由ははっきりしている。それは、中国経済が急減速しているからである(図参照)。中国経済は2010年まで高成長を続けていたが、それ以降、下降の一途を辿っている。中国経済のファンダメンタルズを検証すれば、本来、中国経済はここまで減速せずに、もう少し成長を続けていけるはずである。

図:中国の実質GDP伸び率の推移

中国経済が大きく減速した原因は、政府による市場への恣意的な関与が強化されているからである。習主席は国有企業をより強く、より大きくすると呼び掛けている。半面、中国経済のけん引役である民営のテック企業、例えば、アリババやテンセントなどに対する規制を強化している。その結果、中国経済のエンジンは急に失速してしまったのである。

コロナ禍以降、中国の経済力を考えれば、海外から有効なワクチンを輸入して接種すれば、新型コロナウイルスの感染をかなり抑えられたはずである。だが、中国政府が取った政策は、感染者が見つかると地域全体を封鎖し、毎日のように大規模なPCR検査を実施することだった。都市封鎖のゼロコロナ政策は経済活動を止めてしまうため、経済成長を続けることができない。図のように、2022年第2四半期の経済成長率は0.4%と大きく落ち込んでしまった。

習主席の「3期目続投」でも、中国は安定しない?

こうしたなか、習主席が今年秋の党大会の決定を経て、異例の3期目を務めるかどうかが注目されている。中国共産党の人事はブラックボックスの中で決められ、当事者でさえ人事を予測できない。ただし、習主席が後継者を指名していないことから、かなりの確率で習主席が3期目も務めると推察される。問題は、3期目を実現できたとしても、中国経済、政治と外交が安定しない可能性が高いことである。

前述したように、習政権が提唱しているのは政府が主役の統制経済だが、これまで40余年、中国経済を支えてきた市場経済は大きく後退している。そして政治面では、共産党幹部の腐敗は看過できないレベルに達している。不正な蓄財や贈賄といった腐敗が横行する原因は、権力に対するガバナンスが機能していないことにある。経済が成長している間は、幹部が腐敗していても人民の不満は爆発しにくい。だが、経済が急減速する中で、幹部が贅沢な生活を送るのを見れば、人民は黙っていない。外交も大きく失敗していると言わざるを得ない。習政権の戦狼外交はこれまで以上に好戦的になっている。世界主要国のほとんどと対立している。中国社会はますます不安定化する可能性が高い。

習政権が3期目に突入しても、これまでのやり方を修正できるとは思えない。例えば、ゼロコロナ政策をなかなかやめられない背景には、PCRの検査キットを生産する製薬会社と、PCR検査を推進する共産党幹部との癒着があると思われる。幹部の腐敗を撲滅する一番有効な方法は、自由・公正な選挙や三権分立など政治の民主化によって権力の集中を改めることと、ガバナンスの強化である。しかし、習政権は政治の民主化をかたくなに拒んでいる。戦狼外交についても、外国と妥協すれば国内から弱腰外交と批判される恐れがあるため、大きく修正される可能性は低い。従って、習主席の3期目の続投ができるかどうかという議論よりも、中国経済、政治と外交の行方を探るべきである。

実現困難な「共同富裕」、批判の矛先は台湾にも

民主的なプロセスによって指導者が選ばれることがない中国共産党が求心力を維持するには、「共産党が人民の生活を幸せにすることができる」というユートピアが必要である。かつて、毛沢東は人民を解放した救世主と崇拝された。鄧小平は「発展こそ、この上ない理屈である」と人民に唱え、自らの権力基盤を固めた。そして習政権になってから提唱されたスローガンが、「共同富裕」である。共同富裕とは格差を縮小し、貧困を撲滅し、みんなが豊かになるという考えである。

しかし、共同富裕のユートピアを実現するには、共産党高級幹部の「特権」を剥奪することが前提となる。特権の例を挙げると、「医療費や入院費用などの自己負担率はゼロ」、「日々の食材は国が特別供給するオーガニックのもの」、階級によっては「年に数十日、国費の負担で国内旅行できる」といったものもある。昔と違って、今はインターネットの時代で、高級幹部の特権は公然の秘密になっている。これでは共同富裕は実現できない。逆に人々の不満が日増しに募っている。

一部の評論家は、「強権政治が内政について行き詰まると、批判の矛先を海外に向けさせる」と指摘する。この指摘は間違っていないが、今の習政権についていえば、その矛先を台湾に向けさせる可能性がある。習主席が3期目の続投を宣言するには、自らの功績を人民に示す必要があるが、経済が減速しているため、発展を功績として訴えることができない。そこで一番の好材料となると思われるのは台湾統一である。一方で、習主席の台湾統一の夢を邪魔しているのは、米国であり日米同盟である。8月2日、米国のペロシ下院議長はアジア歴訪の一環として台湾を訪問した。北京は猛反発したが、なすすべはなかった。

日中国交正常化50周年の裏で進む「脱・中国」

2022年は日中国交正常化50周年である。50年前、田中角栄元首相と周恩来元首相は、一衣帯水の強固な日中関係を構築することを目標として、国交正常化を実現させた。それまでの日中関係は決して順風満帆とはいえなかったが、両氏は日中間の懸案事項を残したまま国交正常化させた。

国交正常化50周年の節目に際して、日中両政府はこれまでの歩みと問題点を総括する必要がある。その上で、これからの方向性を定めなければならない。50年前と現在の日中関係と比較して大きく変化した点といえば、当時は両政府にキーパーソンが多数存在していたが、今は対話するチャネルすら存在しなくなったことである。50年前、多くの日本人は中国について関心を持っていたが、今の日本人、とりわけ若者たちは中国についてほとんど無関心である。

政治的にも、親中派の長老議員は、2021年に実施された衆議院選挙で落選するか、権力の中枢から外れてしまった。経済界を見ると、日米欧において経済安全保障の意識が高まっていることもあり、日本企業も中国を軸に形成されているサプライチェーンを見直そうとしている。すなわち、日本の政界も財界も「中国離れ」が進む動きが加速する可能性が出てきたということである。北京はこの点を十分に認識していないようだ。

マスコミで中国外交部報道官の強がる態度が報じられるたびに、日本人の中国に関する親しみやすさは薄れていく。50年前、周元首相は「同文同種(使う文字が同じで、人種も同じであること)」を田中元首相に提唱した。日本人と中国人は確かに同文同種だが、なぜか性格と価値観はこんなにも異なるものになっている。多くの日本人は、これから中国や中国人とどのように付き合ったらいいか、悩んでいるようだ。日中関係の相互依存という現実を踏まえれば、日中のデカップリング(分断)は非現実的である。新たな日中関係を構築すれば、価値観の違いを出発点にして、共通のルールを定め、双方がそれを順守していくことが重要である。

写真:新華社/アフロ