ゲスト

若林秀樹

東京理科大学大学院経営学研究科教授 専攻長

総合研究院 技術経営金融工学社会実装研究部門 部門長

昭和59年東京大学工学部精密機械工学科卒業。昭和61年東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻修了。同年(株)野村総合研究所入社、主任研究員。欧州系証券会社シニアアナリスト、(株)JPモルガン証券で日本株部門を立上げ、マネージングディレクター株式調査部長、(株)みずほ証券でもヘッドオブリサーチ・チーフアナリストを歴任。日経新聞等の人気アナリストランキングで電機部門1位5回など。平成17年に、日本株投資運用会社のヘッジファンドを共同設立、最高運用責任者、代表取締役、10年の運用者としての実績は年率9.4%、シャープレシオ0.9、ソルチノレシオ2.1。この間、東京理科大学大学院非常勤講師(平成19~21年)、一般社団法人旧半導体産業研究所諮問委員など。平成26年(株)サークルクロスコーポレーション設立、代表取締役。平成29年より現職。著書に『経営重心』(単著・幻冬舎)、『日本の電機産業はこうやって甦る』(単著・洋泉社)、『日本の電機産業に未来はあるのか』(単著・洋泉社)、『ヘッジファンドの真実』(単著・洋泉社)など。

聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

かつて半導体分野で世界を席巻した日本だが、この20年を経てその立場は危うくなってきた。半導体業界において日本は今後どうなっていくのだろうか?<アメリカ帰りの「中国トップ層IT人材」がすごい!日本人が知らない、「中国に優良半導体ベンチャーがどんどん出来ているワケ」(若林秀樹氏との対談:地経学時代の日本の針路)(9-2)>に引き続き、今後の日本の攻め方と期待される日米連携について、半導体・電機分野など技術経営の第一人者である東京理科大学大学院経営学研究科(MOT)の若林秀樹教授にお話を伺った。

半導体装置・材料分野の強さをキープせよ

白井:日本は、半導体装置・材料分野の強みを守りつつも、これから何を足がかりにマーケットのシェアを高めていけば良いのでしょうか。

若林:やはり、守りと攻めが重要だと思います。半導体市場は大きな三角形で表すことができ、この三角形は、パソコンやスマホなどのユーザー、半導体を部品として売るデバイスメーカー、装置・材料メーカーの三層構造になっています。攻めのポイントは、この一番下の装置・材料分野で、日本がこれ以上シェアを奪われないように、強さをキープすることです。

例えば、日本のデバイスメーカーのマーケットシェアは、かつての50%から今では5%〜10%にまで下がってしまいました。もしこれが全てなくなってしまえば、そこを支えていた装置・材料分野でも海外にシェアを奪われることになります。今は、強い装置と材料をどうキープして日本に残し、どう生かすかを考えねばなりません。

現在は、台湾企業TSMCや中国企業SMICなどの、設計に伴って生産だけを行うファウンドリ企業が非常に強くなりました。以前は、寿司職人が良い包丁を使わなければ美味しい料理ができないように、装置を使うには高度な技術が必要でしたが、そのノウハウが装置の中に自動化され、寿司ロボットのように装置を買えば誰もが良いものを作れるようになったのです。彼ら自身の技術力の高さはもちろんですが、以上のようなことが日本のマーケットの敗因でもあります。このようにして、TSMCなどのファウンドリ企業は、技術投資も含めてどんどん装置メーカーを輸入していきました。

日本のロジック半導体業界を再度強化したり日本のファウンドリ企業を再評価したりする動きもありますが、実はデバイスメーカーの生産過程全般を担うプロセスエンジニアよりも、装置メーカーの方が技術力を持っているため、むしろ装置メーカーの助けを借りねばならないのです。したがって、日本がまだ強い装置・材料メーカーにも加勢してもらい、そこで日本の弱くなったファウンドリ企業や、プロセス技術を再度強化することが必要です。

日本の攻め方「3つのポイント」

若林:そして、日本の攻め方には3つの段階があると考えています。現在、米政府の中国企業制裁措置とコロナ禍におけるハイテク製品への需要急増による半導体不足が生じていますが、その中でも特に不足しているのが車用半導体です。デジタルカメラやスキャナーに利用され、光を電気信号に変える半導体センサであるCMOSイメージセンサ分野は、日本企業が強いのですが、その製造の一部にはTSMCのプロセスも入っています。まずは、その部分のノウハウを日本企業に取り入れ、現在足りない半導体を何とかキープするべきでしょう。その後、日本の装置・材料メーカーが共に海外に出向き、TSMCの力をかりつつ、もう少し世界の半導体製造の流れをキャッチアップすることが第1段階です。

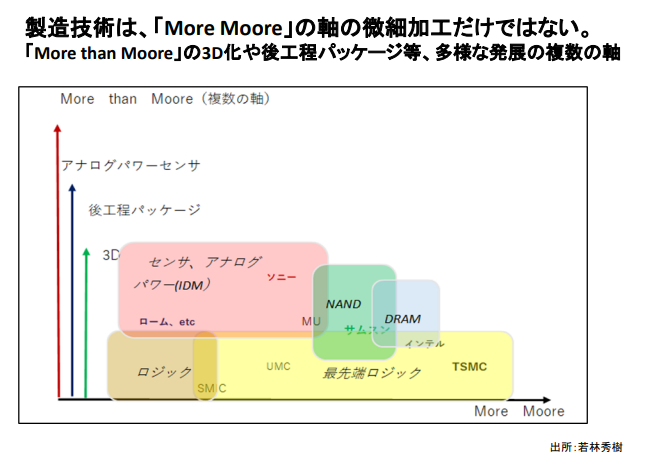

また、半導体メーカーはこれまで「ムーアの法則」を順守してきました。この法則はインテル創業者ゴードン・ムーアが提唱した「半導体の集積率は18か月で2倍になる」という半導体細密化の経験則です。これに沿って、今後の半導体技術の進展は、More MooreとMore than Mooreの二つが考えられています。

More Mooreとは半導体の微細化を進める流れで、ムーアの法則に沿って微細加工を30ナノ、20ナノ、10ナノ、5ナノ、1ナノと微細化を突き進めていく動きです。ここで一番先頭を走っているのはTSMCです。ここでは、米とも連携して、beyond2nmのプロジェクトが期待されます。More than Mooreとは、半導体技術にセンサーなど周辺技術を追加して、多様な性能を実現する流れで、「ムーアの法則」を超えて微細化とは違う方向性で技術力を高めようというものです。

そこで、製造の後工程で使用されるパッケージ技術やメモリに強い積層技術、微細加工ではなくチューニングが難しい部分の技術などの日本の強みを生かす方向での取り組みがなされています。例えば、パワー半導体分野で、これまで中心だった8インチではなく、12インチに設備投資していく、というようなことが第2段階として考えられます。

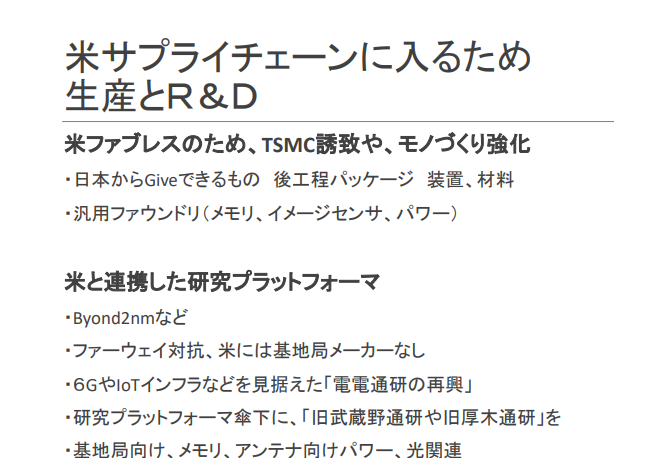

このためには日米が連携して研究開発を進めなければなりません。例えば、次世代移動通信システム6Gについて考えたとき、その分野で強い中国企業ファーウェイに負けないような取り組みが必要です。あるいは、温室効果ガス排出量を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの分野でも日本は中国に負けていないので、アメリカやヨーロッパと連携して共同研究すべきです。

光電融合技術で一発逆転

若林:第3段階は、日本が強みを持っている光電融合の分野に注力することです。NTTは2019年に「IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)構想」を発表しました。これは、NTTの強みである消費エネルギーが低い光技術と電気を融合し、電力消費を大幅に抑えた高速で大容量、かつ遅延が少ない情報処理基盤をつくるという大きな構想です。ここで使用される光技術は、ほとんど電池を消費しないため、省エネ値が非常に高いのです。

今後、6Gへの移行によって多くの基地局が出来始めれば、基地局間を光ファイバーで繋げる必要が出てきます。そのときに、日本の強みである光電融合技術を取り入れることで、日本はゲームチェンジを狙うことができると思います。そして2030年ごろには日本がこの業界で一発逆転するのが、経済産業省のもくろみなのです。以上が、3つの段階で進める、ホップ、ステップ、ジャンプでの日本の逆転戦略です。

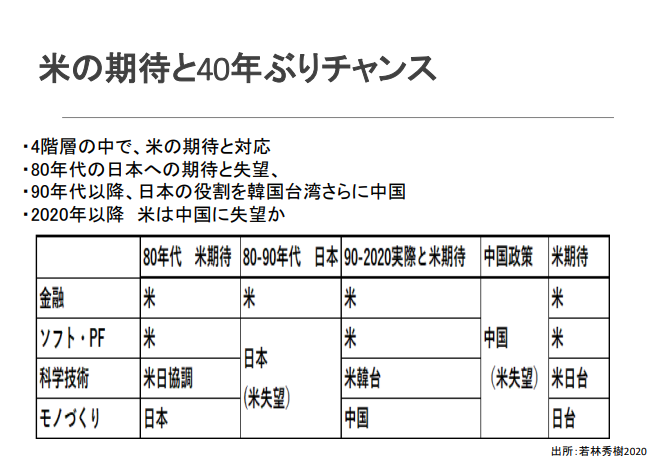

アメリカも1980年代以来40年ぶりに日本に期待しています。アメリカは80年代当時も日本と良い関係を築こうとした可能性があったのですが、半導体の日米摩擦やジャパンアズナンバーワンの誤解、日本企業の米企業買収があっての警戒感などというちょっとしたボタンのかけ違いで日米が仲違いし、日本ではなく台湾や韓国、中国を使うことにしてしまいました。

ところが現在は、米中摩擦の影響で中国企業に頼むことができませんし、中国が台湾に攻めてくるとなれば台湾企業も使えないため、アメリカは日本に頼らざるを得なくなったのです。というのも、効率主義のアメリカは、設計のみを行うファブレス企業ばかりを作り、実際に生産を行うファウンドリ企業を作らなかったため、最終的には自分の国で生産しようにも工場や電池工場、基地局すらもなかったからです。

日本はこのアメリカの期待に応え、次の6Gは日米連携でファーウェイに勝とうという戦略を立てています。6Gへの移行は、まさに国家安全保障で直接連携する部分ですので、この日米連携を成功させることが重要です。

「なにがなんでも」期待に応えねばならない

白井:アメリカの期待に応えたい反面、日本政府や企業がそれに十分に応えられるのだろうかという不安も感じるのですが、この日米連携は具体的にどう動いていけば良いのでしょうか。

若林:まず、日本政府は、アメリカの提案に乗じて日本の半導体メーカーを育成しようと考えています。とはいえ民間企業の中には中国企業も多くあるので、そこにはさまざまな意見が噴出するのは事実です。また、アメリカの期待に、日本が実力的に応えることができるかという問題もありますが、何が何でも応えるしかないと思います。

気を付けるべきなのは、アメリカはそれほど長く待ってはくれないということです。日本の仕事の時間軸の中ではゆっくり進めても許容されることもありますが、世界の国々は競争にさらされていて気が短いため、すばやく結果を出さねばなりません。そして、2025年開催予定の大阪万博で、5Gでは中国に負けたが、6Gでは日本とアメリカが勝利するということを示すのが非常に大事になります。ですから、その時期に向けて日米連携を進めることを急ぐべきです。そのために、日本政府は早急に予算をつけ、ファイティングポーズだけはとらなければならないのです。

「過去の経産省」とは違う

白井:高度経済成長時、霞が関は最強のシンクタンクだと言われていましたが、今の経産省もかつてのようなリーダーシップを発揮すべく、動き始めているということでしょうか。

若林:ご指摘のとおり、経産省の動きはこれまでとは違います。2000年当時、経産省のある役人が、日本にファウンドリ企業を作ろうと、「上から主導するかつての通産省をもう一度」というような発想で取り組んでいました。そして、そこには産業競争という視点しかありませんでした。しかし、今回の通産省はもう少しクレバーで、半導体や装置メーカーなどの民間企業の話を聞く姿勢がありますし、産業育成の視点にプラスして国家安全保障を強く意識しています。それに加え、経産省だけではなく、総務省、国交省、文科省も含めて連携している部分が過去の経産省とは違います。私自身も経産省の有識者の意識変化が大きいと実感しています。

また、半導体、デジタル産業においての安全保障会議では総務省の人たちもプレゼンを行っており、横のつながりが成り立っていますし、内閣府も中心的な役割を果たしており、政府が一体となっています。

白井:経産省自体の取り組み方の変化や、政府間での横の連携が図られていることがわかりました。では、大いに期待していいですね。