ゲスト

船橋洋一(実業之日本フォーラム編集顧問、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長、元朝日新聞社主筆)

聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

初めての挑戦を受けるアメリカ

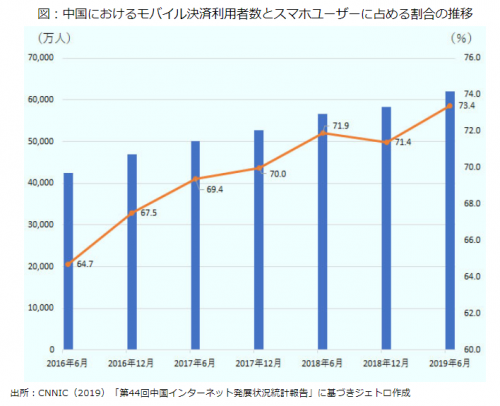

白井:発展著しいのが最近の中国です。野口悠紀雄の『リープフロッグ 逆転勝ちの経済学』では、最新分野での中国の目覚ましい発展を取り上げ、「中国急成長の秘密はリープフロッグ」と喝破しています。中国のリープフロッグの要因として、「更地にビルを建てる方が簡単」、「たまたまタイミングがあった」、「自由な活動が認められたから」と指摘しています。

船橋:中国は第四次産業革命でリープフロッグして、世界の最先端に躍り出てきました。中国は、19世紀のアヘン戦争以降に半植民地化されたことを「国の恥」と言っています。150年経って、いよいよこの汚名を晴らすときが来た。習近平指導部はそれが中国の夢と高々と標榜しています。そこでの最大の切り札が技術革新であることは、中国の戦略の中で最も凄味のある部分だと思います。

技術でアンライバルドな、追随を許さない強い立場を作るというのは、まさにアメリカのフォーミュラです。軍事力などは後からついてくる話であり、最初から軍事で行くわけではありません。これはアメリカにとって、今までにない、初めての挑戦だろうと思います。

1880年代以降、アメリカはイギリスに徐々に取って代わっていきました。1920年代、30年代頃になると、技術においては、アメリカはほとんどライバルがいないという状態になり、ほぼ100年近くその地位を独占しました。冷戦時代に、スプートニクショックなどソ連に部分的に先を越されるというショックがありました。先を越されたアメリカは衝撃を受け、ソ連のミサイル能力はアメリカより上を行っている、アメリカはこのミサイル・ギャップを埋めなければならない、というミサイル・ギャップ論争が巻き起こりましたが、極めて局地戦にとどまりました。日本についても、技術で追随、挑戦されたというフェーズはほぼなかったはずです。第二次世界大戦でも、レーダーの発明などの技術革新で戦争の行方は決まったという部分がとても大きかったと思います。

ヘゲモニーになったそのフォーミュラを、そのまま倍返しで使ってくる中国というライバルが、アメリカには見えているわけです。デジタルを切り札として、リープフロッグというストラテジーをとった。それから、中国はいくらアメリカが背伸びしても叶わない人口の優位、数の優位を使っています。ビッグデータですね。これは、アメリカにとっては、思いも寄らぬ挑戦となったことでしょう。

国家がアメリカのライバル企業を作る

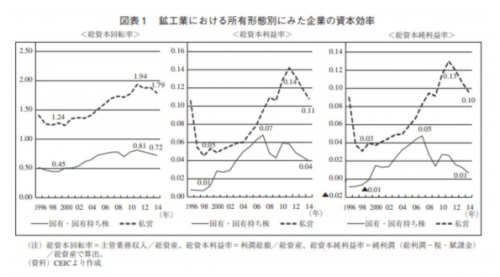

白井:一方で、中国では「ゾンビ企業」の存在が指摘されています。マイケル・ポーターは『日本の競争戦略』で、国際競争力に富む日本と競争力に欠ける日本の存在を指摘し、後者は、政府の政策や介入で保護されていると述べました。同じことが今の中国にも見て取れそうです。2001~13年の国有及び国有持株工業企業の平均ROEは9.1%で、非国有工業企業の15.7%より低水準です。

2015年の政府補助金の受給金額では上位10社全てが国有企業でした。2018年の補助金総額は1,551億元と2013年の810 億元から増加し、5年間で年率13.9%増加しています。2019年5月27日付Financial Timesによると、2018年の中国国内上場企業への補助金は上場企業純利益37億元の4%と報じています。2019年の世界銀行が示した推計によると、世界に不当な競争を仕掛けている中国の国有企業はGDPの23%から28%に上ります。

船橋:単に1回のスプートニクショックではなく、構造的、長期的、持続的な一つの中国の意思と見るべきだと考えています。

10年前までは、中国は全部サイバーセフトだ、みんな盗んでいるのだと言っていました。中国は一党独裁で、国民に一つのイデオロギーしか認めないし、許さない。そのような政治体制だから、個々人のイニシアティブやイマジネーションは干からびていく。だから、これは短期的な現象だろう、いずれはへたる、ガス欠になるという見方が多くありました。「日本企業とシリコンバレーを結ぶ懸け橋になりたい」という思いから、我々のシンクタンクも、2016年から米日カウンシルとJVの形でシリコンバレー・ジャパン・プラットフォーム(SVJP)を毎年開催しています。イノベーションに関わってきたリーダーたちのコミュニティと日本の経済界のリーダーとの交流を深めることを通じ、日本企業のデジタル化の加速と、日米の技術連携の促進を実現し、さらに日米企業の相互の市場における活躍を目指すものですが、そのシリコンバレー・ジャパン・プラットフォームにおいても、最初の頃はそのような受け止め方でした。

それがいまは、ずいぶんと受け止め方が変わりました。2010年にグーグルは中国から撤退させられました。この事件は、中国共産党内の権力闘争と、共産党上層部と巨大プラットフォーマーの癒着と政治的取引、そして排外的国家資本主義というさまざまな背景があります。Googleの検索エンジンで「天安門事件」について調べれば、たちどころに動画まで出てくる。「腐敗」について調べれば、政治局常務委員のファミリーの腐敗の話が出てくる。ウィキリークスが暴露した米外交公電は、Google放逐の裏に李長春政治局常務委員の存在があったことを伝えています。李は自分の名前をGoogleで検索したところ、彼や家族の腐敗やよからぬ話が出てくることを知り、彼はGoogleにそれらを全て削除することを命じました。中国共産党宣伝部の逆鱗に触れ、グーグルを国外に退去させろ、絶対認めるなということになりました。

これは、Googleを国外追放させるためにバイドゥが裏で仕組んだものと言われています。2009年というたまたま天安門事件二十周年に当たる年に、バイドゥの従業員は政治的に敏感なテーマに関する情報をGoogleでせっせと検索し続けたのです。また、バイドゥの経営陣の一部は、薄熙来重慶市党委員会書記と周永康政治局常務委員に指示され、胡錦涛国家主席、温家宝首相、習近平副主席を誹謗中傷する情報をウェブ上に流していたと言われています。習近平が共産党の次期指導者になるのを阻止し、薄熙来が権力を奪取する権力闘争の一環だったとも見られています。薄熙来と周永康はバイドゥのこの貢献に対して、Googleを中国から追い出すことで報いようとし、内外に向けて「Googleは経営上の理由で中国から撤退」との情報操作がされたのです。

結局、Googleはライバル企業に蹴落とされたということでもあるのです。Googleの創設者、セルゲイ・ブリンは「競争相手の仕掛けた罠だったかも……」とつぶやいたと報道されています。

より大きく本格的なeコマースのアリババやテンセントにしても、巨大なプラットフォームからグレートファイヤーウォールズで守る。だから、アマゾンは入れず、アリババのひとり勝ちになりました。究極の産業政策によって、アメリカのライバル企業を国が作ってきたのです。その過程では、ファーウェイのように、750億ドルとの補助金漬けで、中国の政府が引き立て、売り出してということも行われています。

『地経学とは何か』でも書きましたが、中国には「窃書は盗みにあらず」という言葉があります。本を盗むというのは盗みではないのです。知識を盗むのは正当化される。多くの人が多くの知識を盗むほど、社会としては知識の量が増えて進歩する、文明化するという思想です。

これは、1919年の魯迅の『孔乙己』という短編小説にも描かれています。小説の主人公は、科挙の試験に落ちて落ちぶれた田舎の知識人なのですが、本を盗んで捕らえられた際に、常にその台詞を吐くということで有名になりました。中国の中には、世界の何を盗もうが何をしようがそういうものだということが、遺伝子としてあるのでしょう。

中国だけに原罪があり、特別に盗みをする国ということではありません。中国からすれば、台頭国として、挑戦国として、覇権国に対して、今までの歴史のフォーミュラに沿っているだけなのです。いわゆる経済インテルでもって先進的な企業の技術者を引き抜いたり、インテリジェンスを盗んだりということは常に行われています。ドイツのフリードリッヒ・リストやアメリカのアレクサンダー・ハミルトン財務長官が、いかにイギリスに追いつくかについてそれぞれ考えたことでもあるのです。

もちろん、社会主義や共産主義といった個人の所有権、個人の知財権をほとんど認めようとしない体制、その根っこが影響しているという見方も可能かもしれません。知的財産を「盗む」ことにさほど罪悪感を覚えないような中国の所有感が影響しているかもしれません。「誰も所有しない」という社会主義の所有感、共産党の支配下、党の所有要求に逆らえない政治構造、そして民間の情報を強制的に譲渡させる国家情報法が、お国のために「盗む」ことを許しているのかもしれません。外国の知財となると、帝国主義時代に中国は列強から大量に「盗まれた」、だから「盗み返してやる」という歴史的な被害者意識を引きずっていることも関係しているかもしれません。決定的な要素はなかなか言いにくいですが、単なる一過性、偶然、短期的なお祭りではないということだと思います。

白井:「『実業之日本』と地政学(2) 日本に求められる「技術革新」と「リーダーシップ」」の対談では、地政学の根本的なドライバーには、地理、歴史、民族、宗教、人種、人口のように変えられないものや、超長期でしか変わらないものがあること、しかし地政学も歴史も、決定論ではなく、いつの時代も、どこも、技術革新とリーダーシップによって人間社会も国家も大きく変化することを、先生にはご教示いただきました。

足元ではAI、ブロックチェーン、バイオ、量子コンピューティングなど、100年に一度の技術革新が幾つもの分野で同時多発的に起こっています。それらが、デジタル化、ビッグデータ化、プラットフォーマーの存在によって一段と加速しています。ご指摘通り、国がどのような形で技術革新を社会実装するかは決定的に重要な地政学であり、それが国力や国富を大きく左右する時代に入ったということを実感しています。

船橋:今後の国際政治にとっては、イギリスの経済学者のマリアナ・マッツカートが書いたEntrepreneurial State、企業家国家かどうかが重要です。国家には「市場の失敗を是正する程度の機能しかない」わけではありません。歴史的に見ると、企業家精神を持ち、経済成長の原動力となるイノベーションを起こしてきたのは国家なのです。それはiPhone、風力発電、太陽光発電などの例が示しています。「企業家としての国家」の性質の例は、日本にも確認することができます。1960~80年代に日本経済が驚異的な成長を遂げることができたのは、日本政府が将来を見据えた構造改革や技術開発、イノベーションへの投資を惜しまなかったことにその理由があるという見方です。国、政府、社会の中に、技術やイノベーションに対する企業家的精神を持つ。そして、政府が大きなリスクを引き取って、官民の協調体制を作る。それができる国とできない国とでは、大きな差が生まれます。

中国は中国なりのやり方、つまり一党独裁の中で、これを追求しています。中国は、確かに監視社会です。特に新疆ウイグル、ムスリムの監視は究極の監視社会です。1日24時間365日、朝から晩まで国家権力に全部監視されている。そのような恐ろしい社会は避けなければいけません。しかし同時に、技術やイノベーションを国民の福祉に使ったり、個々の国民や企業をエンパワーして国富や国力を作ったりする際の政府の役割は非常に重要になっていることにも注目すべきでしょう。

(本文敬称略)