「今」の状況と、その今に連なる問題の構造を分かりやすい語り口でレクチャーする「JNF Briefing」。12月16日に閣議決定された「国家安全保障戦略」など防衛3文書には、自衛隊と海上保安庁との連携・協力強化が盛り込まれた。そこで今回は、あらためて注目される「二つの海の守り」、海上保安庁と海上自衛隊の役割について、2回に分けて掘り下げる。第1回は、海上保安庁と海上自衛隊の役割を決定付け、かつ相互連携の「壁」ともなり得る海上保安庁法と自衛隊法のルーツを辿る。解説は、元・海上自衛官で、P-3C固定翼哨戒機機長、米国派遣訓練指揮官、派遣海賊対処行動航空隊司令(ジブチ共和国)などを歴任し、ロシアの安全保障政策にも精通する実業之日本フォーラム・木村康張編集委員。

12月16日に閣議決定された「国家安全保障戦略」には、「有事の際の防衛大臣による海上保安庁に対する統制を含め、自衛隊と海上保安庁との連携・協力を不断に強化する」と明記され、防衛関係費に海上保安庁予算などを加算し、2027年度までにGDP(国内総生産)比2%とする考えが示されました。ただ、海上保安庁予算を防衛関係予算に加算することに対しては、「水増し」ではないかという反対の声も上がっていました。

議論の背景には、海上保安庁は海上保安庁法に基づき非軍事的組織とされていることがあります。同庁は「海の警察」であり、法執行機関です。そのため、同法25条は「海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない」と、軍隊機能を否定しています。そうした海上保安庁の予算を防衛関係費に加算することは「水増し」だ――ということでしょう。

他方、自衛隊法80条により、有事の際、海上保安庁は防衛大臣の統制下に入るとされ、一般国民の目からすれば、海上保安庁も有事においては「防衛」の役割を担うようにも思われます。この点、石井昌平海上保安庁長官は11月16日、「海上保安庁が自衛隊法80条に基づき防衛大臣の統制下に入っても、海上保安庁法25条に基づき、非軍事的性格を保った上で、同法に規定された所掌の範囲内の業務を行う」と述べています。

法令の位置付けの違いを背景に、非軍事的な海上保安庁と自衛隊がスムーズに連携できるかについては懸念もあります。当フォーラムでも、海上保安庁と自衛隊の「法のねじれ」については指摘してきました。そこで、本ブリーフィングでは2回シリーズで、海上保安庁法25条と自衛隊法80条制定の経緯を追いつつ、海上保安庁と海上自衛隊がどうあるべきかについて考察したいと思います。今回は、この二つの法律の制定経緯を見ていきましょう。

「25条」の生みの親はGHQ

まず、海上保安庁創設の背景から説明します。戦前の日本では、海上における法執行、水路測量、領域警備については、旧日本海軍の軍政を担った「海軍省」の軍務局が所管し、海軍大臣が天皇の行政権を補弼(ほひつ)することとなっていました。つまり、海軍省が現在の海上保安庁の役割を果たしていたわけです。しかし、1945年8月15日に日本は敗戦し、同年12月1日に海軍省は廃止され、日本海軍は消滅しました。海上治安機関の不在により、日本の周辺海域は犯罪が横行する「無法の海」と化しました。

翌1946年3月、朝鮮半島からの不法入国者が激増します。同年6月には、朝鮮半島で発生したコレラが密航船経由で日本へ伝染する兆候が表れました。日本の占領政策を行うGHQ(General Headquarters:連合国軍最高司令部)は、運輸省に「不法入国船舶監視部」を設置するよう指令を出しました。しかし、GHQから与えられた監視用の船艇はタグボート3隻、港務用の小型船舶13隻に過ぎず、沿岸海域における密航船の監視は困難でした。

一方、廃止された海軍省は「第二復員省」に改組され、海軍に関わる戦後処理を行っており、残存する旧海軍の艦艇を保有していました。しかしこれらの艦艇は、外地に残された部隊の復員輸送や日本周辺に敷設された機雷の掃海を実施しており、密航船の監視を行う余力はありませんでした。

こうしたなか、GHQの要請により米国沿岸警備隊のミールス大佐が来日し、日本の海上保安の実態調査を行い、海上保安組織の設置を提言したのです。しかしGHQの日本占領政策の中心を担っている民政局は、日本の再軍備を警戒し、ミールス大佐の提言を却下しました。

それでもミールス大佐はGHQの説得を続け、1947年9月23日、民政局は条件付きで提言を許可しました。その「条件」とは、職員数、艦艇数、艦艇の速力、行動範囲などに制約を与え、装備する武器は海上保安官用の小火器に限る――というものでした。これを受け日本政府は、新たな海上保安組織を立ち上げるために「海上保安庁」の創設を図り、海上保安庁法案の作成に着手しました。

加えてGHQは、日本の再軍備を懸念する連合軍諸国の反対を抑えるため、日本政府の法案に次の条項を挿入しました。すなわち、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない」というものです。

海上保安機関の早期設置を必要とする日本政府は、GHQの出した条件と、軍隊機能を否定した条項を海上保安庁法案に入れることを受け入れ、1948年5月1日、海上保安庁が創設されました。このGHQから挿入された条項が、現在の海上保安庁法25条として残存しているのです。

米艦艇の貸与から始まった「海の守り」の再建

次に、自衛隊法80条の制定経緯について説明します。同条は「内閣総理大臣は、第76条第1項(武力攻撃事態)又は第78条第1項(命令による治安出動)の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる」と定め、海上保安庁の統制を明記しています。

自衛隊法について説明する前に、自衛隊発足の歴史を見ていきましょう。1950年6月25日の朝鮮戦争勃発に伴い、米軍は日本駐留の陸軍部隊を朝鮮半島に出兵させました。それによって生じた日本の治安維持上の空白を埋めるため、同年8月25日、自衛隊の前身である「警察予備隊」が創設されました。翌51年9月8日、日本政府はサンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約を締結。10月19日、吉田茂首相(当時)は、GHQのリッジウェイ司令官から「米国はフリゲート艦18隻と上陸支援艦50隻を日本に貸与する用意がある」との正式な提案を受けました。吉田首相はこの提案を受け入れ、艦艇受け入れと運用体制確立を担当する政府の諮問機関として「Y委員会」が創設されました。

Y委員会は、海軍出身者8名、海上保安庁職員2名で構成されました。米国から貸与される艦艇について、海軍出身者は日本海軍再建の基礎となるという認識を示した一方、海保職員はあくまでも海上保安力の強化を主張しました。定期的にY委員会に参加した米海軍の連絡士官は、「GHQは『Small Navyならよい』と言っている」として議論に終止符を打ち、「貸与される艦艇は海軍再建の基礎」との認識で統一されました。

GHQの参謀長は、「貸与艦艇は海上保安庁に所属させ、日本に海軍が再建されるまでの間、有事の際、日米安保条約に基づく米海軍の作戦を援助するために使用する」と、日本政府に述べています。1952年4月26日、海上保安庁の付属機関として海上警備隊が創設されました。海上警備隊は、サンフランシスコ講和条約の発効に備え、米海軍の艦船で訓練を受けることを主任務とし、当時、自ら保有する艦艇はありませんでした。

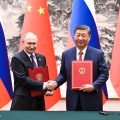

その2日後の4月28日、講和条約が発効し、日本の主権は回復されました。それとともに、陸海の治安維持と海上の警備救難組織を統合させるための「保安庁」新編の検討がなされました。その構想は、総理府に所轄する警察予備隊を「保安隊」、海上保安庁にある海上警備隊を「警備隊」、海上保安庁の警備救難部や海上保安本部等を「海上公安局」にそれぞれ改編し、これらを3本柱として保安庁を新設するというものでした。保安庁新設後は、海上保安庁を廃止し、同庁にあった海運の保安を担当する部署や、水路・灯台等を担当する部署は運輸省の直轄下に置くというものでした(図1)。

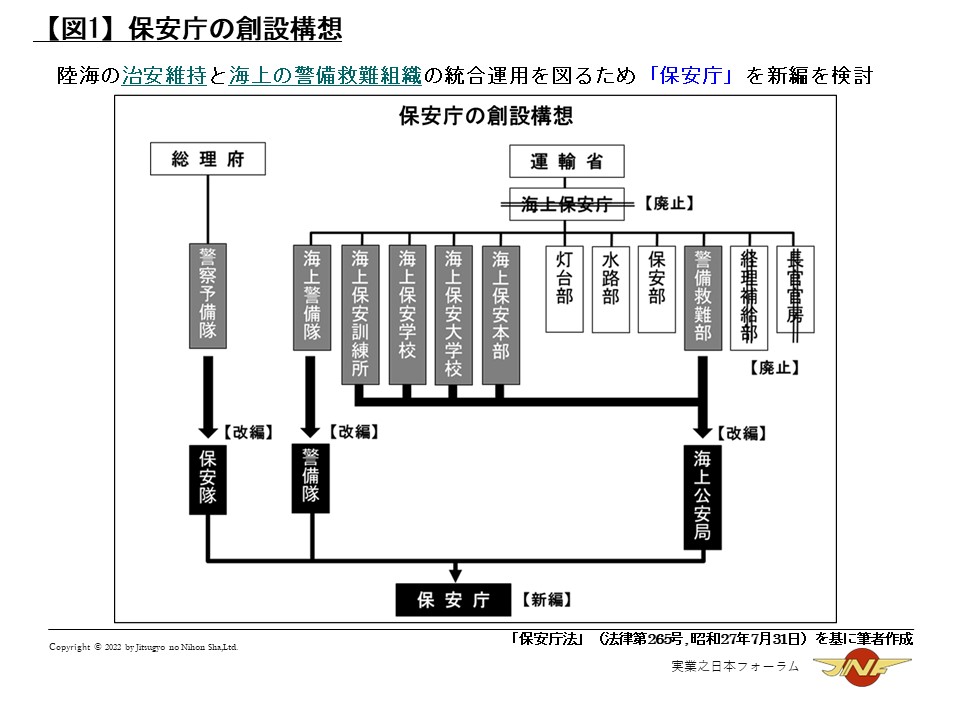

具体的な構想として、保安庁は、まず保安庁長官の下に「内部部局」「第一幕僚監部(現・陸上幕僚監部)」「第二幕僚監部(現・海上幕僚監部)」を置く。それに加え、前述した「保安隊」「警備隊」「海上公安局」という三つの実働部隊を備えた組織とする構想でした(図2)。

平時には、「保安隊」は陸上、「警備隊」は海上における平和と秩序を維持し、人命と財産を保護するため特別な必要がある場合に行動する。他方、「海上公安局」は、海上保安庁が実施していた任務を継続し、海上における法令違反の防止、犯人・被疑者の逮捕、犯罪調査、救難等を行う構想でした。

海上公安局は「幻」に…海上保安庁が存続

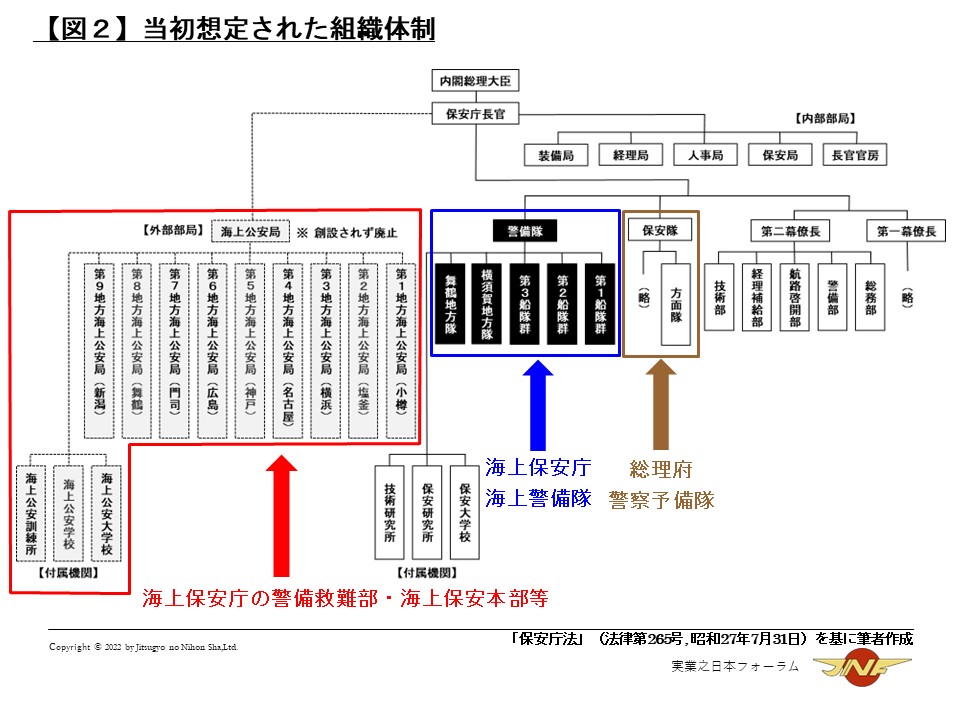

警備隊と海上公安局の運用については、保安庁法62条で「保安庁長官は、警備隊の全部又は一部に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上公安局の全部又は一部を警備隊の統制下に入れることができる」と、海上公安局の統制を明記しました。ここで、保安庁長官が行う「統制」とは、特定の任務を遂行するために必要な範囲内において「指揮関係にない組織を指揮すること」を示します。一方、「指揮」とは、法令に定められた権限に基づき、与えられた使命達成のために「隷下部隊を指揮官の意思に従わせる行為」です。

こうして、(1)警備隊は、保安庁長官の「指揮」を受けて海上における治安維持に関わる作戦を実施する。(2)海上公安局は、有事において、保安庁長官から与えられた任務に関して警備隊の「統制」を受けて任務を遂行する――という運用体制がいったん固まりました。これはすなわち、海上における治安維持に関わる作戦指揮の一元化を図るものでした。

しかし、参議院運輸委員会において、「海上における行政が保安庁と運輸省に二分され、行政責任の帰属が不明確となる」「海上公安局は軍機構の一部という誤解を招く恐れがある」という点から、海上公安局の設置根拠となる「海上公安局法案」は、「この法律は、別に法律で定める日から施行する」との附則が加えられ、法案が成立しても施行を延期されることとなりました。

1952年8月1日、保安庁法と海上公安局法が成立しました。保安庁法が施行され、治安維持組織としての保安庁が創設されます。一方、海上公安局法は、成立したものの未施行で、法執行組織として海上保安庁はそのまま存続することとなりました。

1953年1月14日、米国から保安庁警備隊にフリゲート艦と上陸支援艇の貸与が開始されました。8月14日、自民党総裁の吉田茂首相と改進党の重光葵総裁が会談し、直接侵略に対抗できる国防体制を創設する基本方針を決定しました。これに伴い、保安庁の任務は、「治安維持」から、「直接・間接の侵略に対する防衛」を主とすることに転換したのです。

受け継がれる「法のねじれ」

翌1954年7月1日、保安庁を改編して国防を所管する防衛庁(現・防衛省)が設立され、「保安隊」は陸上自衛隊、「警備隊」は海上自衛隊に改編されるとともに、航空自衛隊が新編されました。そして自衛隊法が施行され、有事における自衛隊の「防衛出動」が新設されたのです(76条)。また、保安庁法61条の「命令出動」は自衛隊法78条(「命令による治安出動」)に、保安庁法62条の「海上公安局の統制」は、自衛隊法80条(海上保安庁の統制)に、それぞれ引き継がれることになりました。

一方、未施行のまま海上公安局法は廃止されたため、海上保安庁法は存続されました。海上保安庁の警備救難部や管区海上保安本部は、平時においては海上における警察権を執行する法執行機関としてその任に当り、有事においては防衛庁長官の「統制」を受けて海上自衛隊を補佐する国防の協力機関となることが位置付けられたのです。

それにもかかわらず、具体的な統制要領は検討されていません(図3)。占領時代にGHQの「日本の非軍事化政策」により挿入された海上保安庁法25条(軍隊機能の否定)は、日本が主権を回復した後に本条項の適否に関する議論は行われずに存続し、「法のねじれ」として今日に至っているのです。こうした状況を踏まえて、防衛費に海上保安庁の予算を繰り入れることが「水増し」か、あらためて考えるべきではないでしょうか。

写真:UPI/アフロ