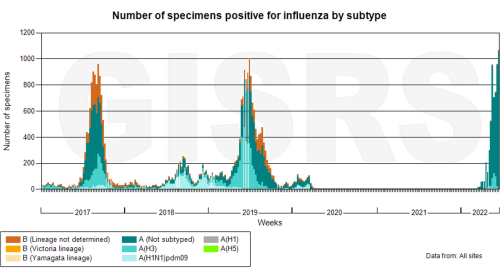

コロナ禍で2年間鳴りを潜めていた季節性インフルエンザがオーストラリアで急増している(図1)。

今年5月より増え始め、6月19日には2019年のピークを超えた。南半球の6月は北半球にある日本の12月にあたる。例年、日本の季節性インフルエンザのピークは2月前後であり、オーストラリアのインフルエンザ感染者数は8月に向けてまだまだ増えることも予想される。今冬の日本を含む北半球のインフルエンザ流行を占う上で、オーストラリアのデータから目が離せない。

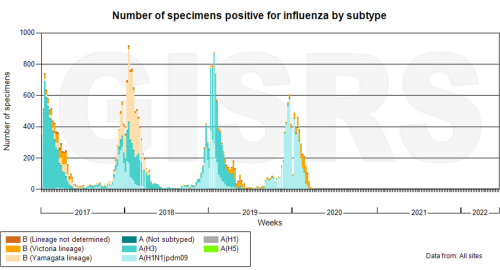

日本では、ダイヤモンドプリンセス号で大騒ぎになっていたころからインフルエンザの流行が停止した(図2)。例年2月から3月がピークだが、2020年は全く異なる様相を呈した。1月20日をピークに新型コロナの流行とは裏腹に急速に減少していったのである。インフルエンザを流行性感冒と呼んでいた明治時代以来、こんなことはなかった。

なぜコロナ禍ではインフルエンザが流行しないのか? 世界各国で渡航が制限された、マスクが有効だった、ソシアル・ディスタンスで人と人との接触が減ったからだと説明する専門家も多い。しかし、それでも新型コロナは流行した。また、上記対策をとる前からインフルエンザは激減した。この矛盾をどうやったら説明できるのだろうか。

私は週に5日小児科外来で子供たちを診療している。私の現場感覚はこうだ。「1つのウイルス性疾患が流行しているとき、他のウイルス性疾患は鳴りを潜める」、いわばウイルス感染流行交代現象のようなものだ。私の造語であるが …。

傍証の1つが2009年の現象だ。例年、10月から12月の秋冬に嘔吐下痢を主徴とするノロウイルスの流行が収まってくると季節性のインフルエンザが流行り始める。しかし、2009年に新型インフルエンザがパンデミックになったときは全く違っていた。9月よりインフルエンザが流行り始め患者数は増え続け、11月にピークに達した。そして12月には減少しはじめ年明けには収まってしまったのである。一方、ノロウイルス感染症はインフルエンザが収まった2010年1月から流行しはじめた。まさに「ウイルス感染流行交代現象」である。

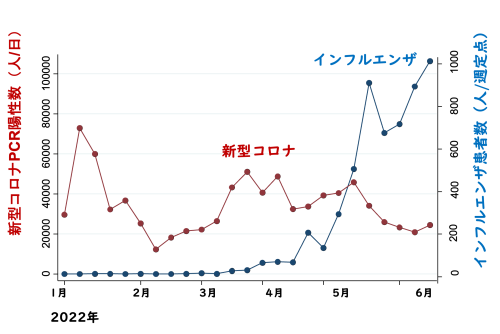

私の提唱する「ウイルス感染流行交代現象」仮説が真であるなら、オーストラリアでの新型コロナ患者数が減るとともにインフルエンザ患者数が増加しているはずである。データをグラフ化してみた(図3)。5月コロナが減少するのと同時にインフルエンザが増加している。この状態が続けば仮説を支持するエビデンスになる。2月に新型コロナが減少したにもかかわらずインフルエンザが増えなかったのは、季節がオーストラリアの夏だったからであろう。インフルエンザのA型は夏には流行しない。

では今冬の日本はどうなるだろうか。

日本の5月から6月はエアコンをつける必要がないため、窓を開けて換気がしやすい。新型コロナの流行が2020年、21年、22年と3年連続でこの時期落ち着いたのは換気が理由ではないかと私は見ている。であれば、梅雨が明けて暑くなると窓を閉め切ってクーラーをいれるので、感染は再び増えるだろう。しかし、多くの人が新型コロナに罹患するか、3回目のブースター接種を済ませているので、集団免疫ができている。よって、昨年夏の第5波のようなことにはならないのではないか。そして9月に入り涼しくなると換気しやすくなるので、感染状況は社会経済活動を制限せずとも落ち着く。

しかし、その頃海外からの旅行客も増えていて、南半球からインフルエンザウイルスが日本に持ち込まれる。「ウイルス感染流行交代現象」を起こす条件が整うと、9月ないし10月からインフルエンザが急増し、11月から12月にかけてピークを迎える。これが私が予想するシナリオだ。

インフルエンザに対する人々の免疫は落ちている。2シーズン、インフルエンザが日本では流行していないからだ。5歳未満の子供たちはインフルエンザに罹患すると脳症を起こすなど重症化しやすい。死亡もあり得る。特に3歳以下の子供たちはインフルエンザに暴露されていないためインフルエンザに対する免疫はゼロに近い。仮に不活化ワクチンを接種していたとしてもその効果には期待できない。残念ながら新型コロナに対するmRNAワクチンのような強い予防効果は期待できないのだ。

2009年の新型インフルエンザがパンデミックになった際、抗インフルエンザ薬、特に乳幼児用の粉薬が枯渇しカプセルをほぐして投与せざるを得なかった。小児科医の私としてはとても心配だ。抗インフルエンザ薬、特に乳幼児に使用しうる粉薬の確保が急務だ。

これは医療の枠を超え国家安全保障としてとらえるべきだ。感染症危機管理庁が創設されれば最初の仕事になるだろう。