ゲスト

船橋洋一(実業之日本フォーラム編集顧問、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長、元朝日新聞社主筆)聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

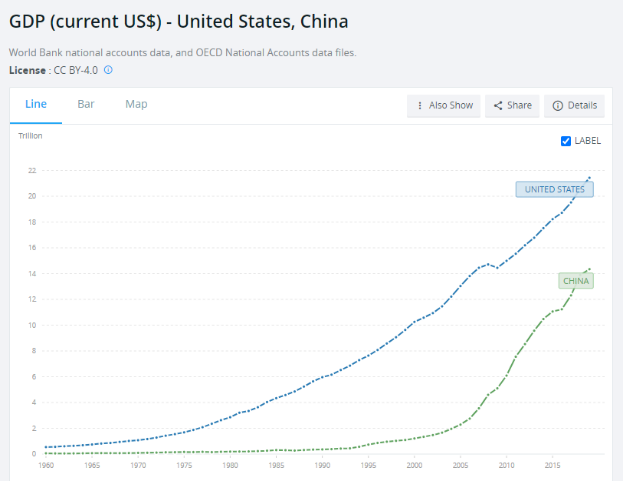

大国の協調――ウィーン会議の秘密

船橋:アメリカに影響を与えている二つの対中観、戦略観のうち、一つが「ツキジデスの罠」でした。挑戦国が覇権国を激しく追い上げるとき、挑戦国の驕りと覇権国の恐怖感が重なった時に、両者の戦争が不可避になってしまう。台頭する挑戦国の夢とプライド、挑戦を受ける覇権国の恐怖と自信の揺らぎ、追う者と追われる者とのゼロ・サム心理こそが、均衡と安定にとっての最大の敵である。挑戦国と覇権国の間のパワー・シフトがはらむこの深刻なジレンマを「ツキジデスの罠」と呼ぶことは、以前の対談でご紹介しました。

もう一つ、「キッシンジャーの罠」という考え方もあろうかと思います。ヘンリー・キッシンジャーの学者としてのデビュー作はウィーン会議を対象としたものでした。ヨーロッパはナポレオン戦争で戦土と化し、戦火に塗れたわけですが、どうしてウィーン会議がその後の「長い平和」の礎を築くことができたのか。そこから学ぶべきものは何かというのが、歴史家であり、国際政治学者でもあるキッシンジャーの最大の関心でした。

白井:ウィーン会議は、1814年から1815年にかけて開催された国際会議です。フランス革命とナポレオン戦争終結後のヨーロッパの秩序再建と領土分割を目的として開催され、イギリスのカースルレイ外務大臣、オーストリアのメッテルニヒ外務大臣の2人が中心的な役割を果たしました。

船橋:キッシンジャーは、19世紀ヨーロッパに関する博士論文『復活した世界――メッテルニヒ、カッスルレー、そして平和の問題』をまとめました。それはキッシンジャーがまだ有名になる前でしたので、それをまとめたタイミングでは出版社をみつけるのにさえ苦労したそうです。この論文は、ナポレオン戦争が終わり、大陸の主要国間で綻びつつあった関係を修復し、強化するために、ウィーン会議でカースルレイとメッテルニヒがどのように動いたかを検証しています。ウィーン会議で安定したシステムを構築できたのは、カースルレイが勢力均衡の形成に取り組む一方で、メッテルニヒが、ウィーン体制への参加国にとっての秩序の正当性確立に焦点を当てたからだと指摘しました。

キッシンジャーが導き出した結論は「バランス・オブ・パワーが必要」というものでした。バランス・オブ・パワーとは、「侵略に対する物理的な保護なしでは、いかなる秩序も安全にはなり得ないことを示す、歴史的教訓の古典的表現」です。一国だけがあまりに巨大という状況では、他が巨大な国を封じ込めようとする。巨大な国はそれを分断しようとする。そこから平和が崩壊するという考え方です。巨大な国については、他の国がある程度バランスさせるのが望ましいというわけです。

しかし、バランス・オブ・パワーだけだと、四六時中、戦国時代のような合従連衡を繰り返し、どの国も疑心暗鬼に駆られる。だから、国際秩序を形成することが大切になる。その中でのルールをつくり、それを互いに守る関係の制度化が必要になる。そして、秩序の裏付けとなる正当性を作ることが求められる。正当性を支える原則は、主権の尊重や内政不干渉といったことです。キッシンジャーは、あらゆる国際システムの安定性は、最終的に、「一般的に受け入れられた秩序の正統性」に依存すると指摘しています。それを守らない国が出てきたときには、他の国が束になって圧力をかけて、守らせるように努力する。このような取り決めを、大国同士が協調(concert)して行う。つまりコアリションが必要になります。

目的だけではなく、やり方も重要です。巨大な国が一方的に押し付けてはいけません。大国が主導権を取り、コアリションを作って、協定を結び、国内政治的に裏打ちする。そうして初めて根付く秩序です。これがウィーン会議後の100年間の平和の秘密だったとキッシンジャーは見たのです。ウィーン会議の1815年から第一次世界大戦が始まる1914年までの世紀の平和はこのようにして実現しました。途中、クリミア戦争はありましたが、世界戦争には至らなかった。

2021年2月号の『フォーリン・アフェアーズ』でこのようなキッシンジャーの「大国の協調論」とその洞察を紹介したのがカート・キャンベルです。キャンベルは「二人のヨーロッパ人の努力が、1815年から第一次世界大戦までの1世紀にわたる「長い平和」の時代、穏やかな繁栄の時代に向けた基盤を築いた。この著作の洞察は、大国間政治のせめぎあいが激化し、地域秩序が緊張している今日のインド太平洋にもうまく適用できる部分が多い」と述べています。つまり、ウィーン会議の秘密をバイデン政権の対中政策に当て嵌めようというのです。

米国の大胆なアジア・リバランシング戦略

白井:キャンベルは、クリントン政権でアジア・太平洋担当国防副次官補、オバマ政権では東アジア・太平洋担当国務次官補を務め、いずれもアジア太平洋地域を担当しました。今回インド太平洋調整官というポストに就いたカート・キャンベルについては、「日本と豪州同盟」のお話しの中で、「ピボット」という名前で推し進めたローテーション配備に関連してご紹介いただきました。

キャンベルの論考では、今日のインド太平洋戦略には、ヨーロッパの歴史のエピソードから得られた3つの教訓、すなわちパワーバランスの必要性、地域の国々が正統であると認識する秩序の必要性、同盟国とのパートナーの連合の必要性を取り入れることが有益だと主張しています。バランスの必要性については戦力構成の変更と前方展開拠点の分散を提唱し、秩序の必要性については地域秩序を維持するために米国は他の国と協力して体制を強化しなければならないと述べました。同盟国とのパートナーの連合の必要性については、同盟国との協力の重要性と中国への対応の困難性が強調されました。

船橋:戦後のアメリカは、国際戦略環境の激変に対して、大胆なアジア・リバランシング戦略を追求し、地域の安定と平和を構築してきました。最初のリバランシングは、戦後、トルーマン政権が冷戦の到来を背景に追求したものであり、それを構想したのは、対ソ封じ込め論を提唱したジョージ・ケナン国務省政策企画局長でした。それまでの中国重視のアジア政策を日本重視に切り替える逆コースが提言され、4年間近く敵味方として戦った日米は、戦後5年強で同盟国となりました。

次のリバランシングは、1970年代初頭のニクソン政権の対中接近政策でした。米ソの冷戦時代、ソ連に対してアメリカの相対的な優位性は腐食されてきました。ニクソン・キッシンジャーによるこの対中関与政策は、対ソ勢力均衡とベトナムからの撤退を企図して中国と提携する戦略再編を狙ったものでした。アメリカとソ連との対立、ソ連と中国との対立という構図の中で、キッシンジャーには中国と組むことで対ソ連のバランスを強くするという狙いがありました。米中接近は、相対的にソ連の力を減じる効果を狙ったのでしょう。ソ連と中国の両国が北ベトナムを支援していたため、米中接近によって北ベトナムを孤立させベトナム戦争の早期終結を図るという意味合いもありました。ベトナムで泥沼に陥ったアメリカがベトナムから抜け出すときに、北ベトナムの後ろ盾の中国と話をつけることでベトナムに対する交渉ポジションを強めることも念頭にあったでしょう。これら2つの理由から、キッシンジャーは訪中したのです。ニクソンは、翌1972年春、自ら訪中し、米中関係を正常化させることでその後、40年以上に及ぶ米中平和の礎を築きました。

白井:第二次世界大戦以降、悪化していた米中関係の改善を両国は模索していましたが、1971年にリチャード・ニクソン大統領がキッシンジャー補佐官を中国に極秘訪問させ、自身の中国訪問の地ならしを行いました。長引くベトナム戦争にアメリカは疲弊し、名誉ある撤退を望みましたが、なかなか思うように進みませんでした。大統領選挙前の1967年に、ニクソンは『フォーリン・アフェアーズ』で「中国のような巨大な領土と人口を持つ国を国際社会で孤立させておくことはできない」と述べており、中国の市場がもたらす利益について野心を抱いていたのでしょう。その後の対中政策は一貫していることから、経済の拡大が目的の一つであったと思います。

一方の中国ですが、1966年からの文化大革命で、国内は混乱し経済は疲弊していました。1969年にはソ連との国境線にある珍宝島をめぐり、ソ連との対立が先鋭化していました。そのような中国にとって、アメリカとの関係改善はまさに渡りに船でした。

米中の関係改善は米ソの和解も促し、アメリカが有利な状況でソ連と会談することが可能となりました。1972年にニクソンのソ連訪問が実現し、ベトナム戦争が終結したわけです。中国とソ連との間の力の均衡を保つことにより、アメリカは権力を維持することができたため、外交的には大成功と評価されました。

天安門事件の際、各国が厳しい制裁を科しましたが、ブッシュ大統領は鄧小平に対する書簡の中で「アメリカが各国の中国非難をトーンダウンさせた」と述べ、「米中の明るい未来」について言及しました。米中の経済連携は一時的に低迷しましたが、ビル・クリントン大統領時代には大きく前進しました。

中国という「フランケンシュタイン」

船橋:中国はアジア太平洋におけるアメリカの軍事プレゼンスを事実上黙認し、その後、アメリカは中国と国交を樹立することになりました。中国は、アメリカ主導の国際秩序を受け入れ、改革・開放に向かった。それが鄧小平の中国の経済の奇跡をもたらしたわけです。アメリカは、第1のリバランシングの上に第2のリバランシングを積み上げたことで、70年に及ぶアジア太平洋の長い平和を築き上げたのです。

ニクソン・キッシンジャーの作った米中関係ですが、その枠組みは90年代後半からきしみ始めました。それを誰よりも早く感じ取ったのはほかならぬニクソンでした。ウィリアム・サファイア(1929~2009年)はニクソン大統領のスピーチライターを務めた後、ニューヨーク・タイムズのコラムニストに転じましたが、ニクソンは最晩年に、サファイアに対して「我々は、(中国という)フランケンシュタインを造ってしまったのかもしれない」と漏らしたとサファイアは書いています。

ニクソンに比べてキッシンジャーは自ら作りあげた中国像と米中関係ビジョンに囚われ続けたという気がします。キッシンジャーの対中アプローチは、中国が比較的弱く、アメリカが強いという局面においては見事なものでした。しかし、キッシンジャーは、強い中国に対する対中アプローチについては、十分に考え抜かないまま旧来の中国観を引きずってきたのではないでしょうか。2011年にキッシンジャーが書いた『On China』は、米中和解へと至る歩みを、清末中国の西洋との出会いから語り起こし、周恩来や毛沢東らとの対話を詳細に紹介しながら再構成した著作です。その中でキッシンジャーは、アメリカと中国は“共同進化“(co-evolution)というプロセスを辿っていくのではないか、また、それを期待したいと述べました。矛盾をはらみながらも、互いに学習しながら、共生の術を身に着け、均衡状態に向けて発展していく、いわばG2(米中特殊関係)ビジョンです。しかし、その後の歴史はそのような米中関係は生まれなかったこと、これからも生まれないだろうこと、を示しています。

キッシンジャー訪中という戦後、最も劇的な外交は輝かしい外交の成功物語であり、大切な歴史の共有であり、土台とすべきレガシーであり、まぶしい神話と化しました。米中関係が緊張するたびにこの原点に立ち返って調整するつっかえ棒ともなったのです。キッシンジャーは自らのそしてニクソンの訪中をそうした歴史アクロバットとし、その中での自らの役割づくりをし、それを演じてきたのです。ヒストリオニックス(histrionics=歴史操縦)という言葉がありますが、キッシンジャーの訪中の歴史的意義を認めつつも、彼の自らの訪中についての“語り口”をヒストリオニックスだとして批判したのはジョージ・ケナンでした。キッシンジャーのもろさは、自分が関心を持たれなくなることに対する恐怖感だと思います。中国の政治指導者に全てサシで会ってきたという自負から、97歳になっても車椅子で北京に出向いて、習近平に会いました。2018年11月に行われた北京の人民大会堂での会談では、習近平は「キッシンジャー博士は中国人民の老朋友だ。米中関係と全世界のために歴史的役割を果たした」という言葉を送っています。

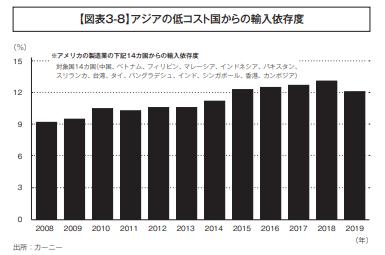

しかし、現時点で起こっているのは米中デカップリングです。完全ではありませんが、部分的なデカップリングです。中国には、これ以上くっつかれたくない。むしろ中国とは距離を置きたい、できれば中国を剥離したい、という米国民の心理的撤退が始まっています。ただ、経済は付き合っていかざるを得ない。だがここでも、中核部分は中国のサプライチェーンからも中国の勢力圏からも中国標準からも切り離したいのです。

こうなってくるとさすがのキッシンジャーもほとんどお手上げ状態のように見えます。

白井:とはいえ、キッシンジャーは依然として国際政治への強い関心を示しています。2020年11月の米国大統領選後、キッシンジャーはインタビューで「何らかの協力的行動の基盤を見いださない限り、世界は第1次世界大戦並みの惨事へ転がり落ちかねない」と発言しています。

また、バイデン政権発足後、中国の外交政策を統括する共産党政治局員の楊潔篪が、アメリカの中国委員会、百人委員会とZoomで会談した際に、楊潔篪は、最初に米中関係へのキッシンジャーの甚大なる貢献に対して深い感謝を示し、キッシンジャーについて誉めそやしました。

船橋:そうですね。ただ、逆に見れば、中国にとっていまなお頼れる大物はキッシンジャー一人になってしまったということかもしれませんね。エズラ・ボーゲルも亡くなりましたしね。ボーゲルはクリントン政権で1993年から2年間にわたって、国家情報会議の東アジア担当情報官を務めた経験もあります。私は当時、朝日新聞のアメリカ総局長をしていましたが、ボーゲルと毎月1回、私の自宅で昼食をともにしながら意見交換したものです。ボーゲルは日本では1979年に著した『ジャパン・アズ・ナンバーワン』で有名ですが、中国学者でもあります。10年の月日をかけて鄧小平の本格的研究に取り組み、2011年に出版されたのが『鄧小平』です。「米中関係は過去40年で一番悪い」と強い懸念を示し、「日本は、米中の間に橋を渡すことができるかもしれない」と述べ、日本の役割に期待感を示していましたが、2020年に亡くなりました。中国の「古い友人」はほとんど退場です。そして誰もいなくなった、というように。

(本文敬称略)