太平洋を隔てて隣接する、日本と米国。戦後、20世紀に両国が衝突した理由については、さまざまな観点から論じられてきた。想定された次期大戦に備え、日本は経済安全保障面から軍事物資確保のため中国大陸に進出。それは、第一次世界大戦後、米国が主体的に築いてきた世界秩序への挑戦でもあった。欧州でのファシズムの勃興、社会主義国家ソ連の動向、米国の国際的孤立の危機――。世界が内向きになる様は、まるで現在の世界情勢を俯瞰しているようだ。大洋たる太平洋を挟み、一見、地政学的にも衝突する理由が見えづらい日米は、なぜ戦うことになったのか? 20世紀前半の日米関係を地政学、地経学の観点から見つめることで、経済や安全保障の危機に国家はいかに振る舞うか、「今」への示唆を探った。全3回の連載から検証する。

日米が対立を見せ始めたのはいつだったのか――。

1905年、という年がターニングポイントになったことは明らかだろう。この年、日露戦争に辛うじて勝利した日本とロシアは米国・ポーツマスで講和条約を締結した。時のセオドア・ルーズベルト米大統領は、新渡戸稲造の「武士道」を周囲に配るほどの親日家として知られ、アジアの新興国だった日本に友情を示し、日露間の仲介を買って出た。この講和条約によって、日本による韓国の保護国化をロシアに認めさせ、南満州鉄道(満鉄)を中心とした権益を手に入れた。列強に食い荒らされ、揺らぐ清朝を尻目に、満州(中国東北部)から大国ロシアの脅威を駆逐することに成功する。

見落としてはならないのは、米国が日露を仲介した背景に、満州や中国本土への「関心」があったという点だ。欧米列強の中で、最も中国に近かった大国ロシアの満州への影響力は日露戦争を境に低下し、最大の脅威は去った。その一方で、地政学的に中国大陸に近く、満州権益を手に入れた日本は、米国にとって次第に油断ならない存在となっていく。

満州の鉄道経営に興味を示す米国

日露戦争終結直後(1905年)、時の桂太郎首相と米国の鉄道王エドワード・ハリマンとの間で満鉄の共同経営に向けた協定が結ばれる。日本としては、満鉄を手に入れたとは言え、日露戦争により財政はひっ迫しており、独力で経営することへの不安があった。それに、世界一周鉄道の建設をもくろむハリマンの利害が一致した。しかし、ポーツマス条約に調印し、帰国した小村寿太郎外相などの反対により協定は破棄される。苦心して獲得した満州権益に米国が食指を伸ばすことを警戒してのことだった。

1909年には、ノックス米国務長官により、満鉄中立化が提案される。事実上の列強諸国による満鉄の共同管理案だったが、当の日露の同意が取り付けられず、この案もまた成就しなかった。満州に関心を高める米国を意識し、かつて満州を巡り争った日露はむしろ接近。数度にわたって日露協約を結び、満州での相互の利害を調整した。こうした日本の動きに、米国は不信を募らせた。

米国が中国の権益に関心を示す背景には、19世紀末から米国が主張し始めた「門戸開放政策」がある。

戦前の日本外交史に関する著作がある学習院大学の井上寿一教授は「米国は東アジア・東南アジアに進出したが、すでに他の列強諸国によって植民地化が進んでいた。米国としては植民地の再分割というより、(中国の)『門戸開放・領土保全』を唱えることで、経済的アクセス権の平等を求めた。その中で、満鉄中立化案といった話が出てきた」と解説する。

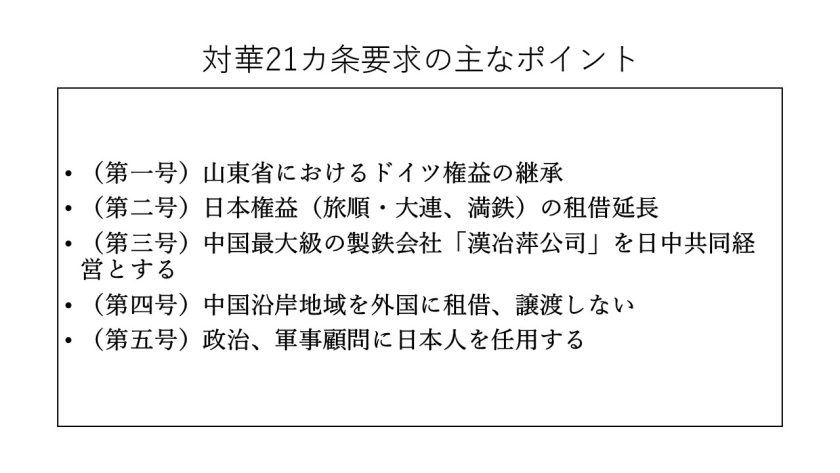

さらに米国を刺激する出来事が起こる。日本が中国に求めた「対華21カ条要求」だ(図1)。

1914年、第一次世界大戦が勃発。この時、日本は日英同盟を口実に、ドイツに宣戦布告。ドイツ権益があった中国山東省に出兵する。この時、すでに清朝は辛亥革命により崩壊していた。そして、1915年、革命後の混乱が続く中国政府に対して、5号21カ条から成る要求を突きつける。

【図1】21カ条要求のポイント

日本の帝国主義的要求に、当然ながら中国は反発。かねて中国の門戸開放を主張する米国も日本側に再考を促す。特に反応したのが、第5号に関する内容だった。「米国ハ一個ノ外国ガ支那(筆者注:中国)ニ対シ政事上軍事上且経済上ノ支配権ヲ把握スルコト無頓着二看過スルコト能ワズ」(日本外交文書 大正四年第三冊上巻、外務省、1968年)。

結局、日本は最終的に5号の大部分を削除することで、中国に要求を認めさせた。

井上教授は「これまで英国が主導した旧外交からすれば21カ条要求は当然だったが、そうした外交を当然視しないのが米国だった。ただ、徹底的に介入するというよりは、道義的な非難で終わっており、具体的に日本を抑制する行動を取ったわけではない」と語る。

こうして日露戦争後の日米関係は冷え込み続けるかのように見えたが、事態は急変する。きっかけは、1917年の米国による欧州戦線への参加だ。

米国としては、自分たちが欧州にくぎ付けになるうちに、日本がこれ以上勢力を拡大することを恐れた。そこで、両国はある協定を結ぶことになる。石井菊次郎特使とロバート・ランシング米国務長官との間で結ばれた「石井・ランシング協定」だ。この協定で、両国は中国の主権尊重・門戸開放・機会均等を確認し合った。同時に、日本が中国に持つ特殊権益を米国が認めた。米国は日本の動きをけん制し、日本は中国に持つ現状の権益を認めさせた。米国の大戦参加を機に、両国が歩み寄った形だ。

日本は、安全保障の観点からロシアの勢力を南満州から駆逐し、同時に、満州における経済の要となる満鉄を手に入れた。これに対し、日露戦争後、中国利権を巡り、地政学的に優位な位置にある日本を米国は硬軟織り交ぜながらけん制し続けた。そこには、第一次世界大戦を発端とする欧州情勢も影響を与えることになる。1900年代~1910年代にかけての日米の中国を巡るせめぎ合いは、地政学的な利害得失がそれぞれの外交政策を揺り動かしたことが分かる。

米主導の新秩序「ワシントン体制」のスタート

第一次世界大戦の連合国勝利に貢献した米国。大戦で疲弊した欧州諸国を横目に、自ら主導し、新たな世界秩序構築に乗り出す。その舞台は1921年~1922年に開かれたワシントン会議だ。この会議では、海軍軍縮条約が注目されがちだが、実は重要な2つの条約が大国間で結ばれた。四カ国条約と九カ国条約だ。

四カ国条約は、日英米仏の四カ国が太平洋の現状維持、権利の相互尊重を確認した条約だ。この条約の締結によって、日露戦争前に英国と結んだ日英同盟を発展的に解消した。井上教授は「裏では秘密の協定を結ぶような軍事同盟関係が第一次世界大戦を引き起こした。そういう二国間同盟は止めるんだ、というのが米国の新しい国際秩序観だった」と解説する。

そして、これまで米国が唱えてきた中国の「門戸開放・主権尊重」を、多国間条約の形に落とし込んだのが九カ国条約だ。この条約では、米国が主張してきた原則を、多国間で確認し合った。「欧州に関して民族自決原則を打ち出している手前、中国の独立、領土保全も前提ですよということになる。東アジアに遅れて参入した米国にとっては、オープンなマーケットとして中国が開かれていることが重要だった」(井上教授)。

大国がそろって多国間条約を結ぶことで、第一次世界大戦のような対立を防ぎ、同時に、中国の「主権尊重・領土保全・門戸開放・機会均等」原則を大国間で共有する――。その裏には、どの列強よりも中国大陸に近く、同大陸で勢力を伸ばしつつある日本をけん制する意図が米国側にあったことは言うまでもない。

ただ、井上教授はこうも指摘する。「門戸開放政策を突き詰めていけば、日本の満蒙特殊権益を巡って対立することになるが、米国はすでに条約で認められている満蒙権益を無効にする意志はなかった。日本と協調することで、これ以上日本が東アジアで勢力を拡大させないようにしようという意図が九カ国条約に込められていたことは交渉の過程からも分かる」。日本をけん制する意図はありながらも、すでに手に入れた日本権益は認める――。日米が妥協し、締結に至った点も見逃せない。

このワシントン体制は、第一次世界大戦後の国際社会の軸となり、世界に束の間の平和をもたらした。そして、後にワシントン体制、特に九カ国条約に挑戦的な態度を示していったのが日本だった。1930年代~1940年代前半の日米関係を見ていく上でも、ワシントン体制の樹立は非常に重要な転機と言える。

日米協調時代の到来

ワシントン会議で結ばれた海軍軍縮条約の影響もあり、世界的な軍縮ムードが盛り上がる。米国を仮想敵国としていた海軍は、建艦競争による負担を軽減させることに成功。海軍に倣って、陸軍も山梨半造、宇垣一成両陸相時代に大幅な軍縮を実行する。この間、軍縮による平和ムードが後押しして、国内ではデモクラシーが高揚する(大正デモクラシー)。政党政治の時代が到来し、立憲政友会と憲政会(後の立憲民政党)の二大政党が政治を担った。

対外協調外交の中でも、憲政会・民政党政権で外相となった幣原喜重郎による、対英米協調外交は有名だ。幣原外相はワシントン会議の全権でもあり、ワシントン体制の理念を遵奉した。中国に対しては、内政不干渉を旨とし、中国の関税自主権回復を促進するなど宥和策を採る。憲政会・民政党政権は基本スタンスとして、中国内政には介入せず、経済的アプローチで中国と付き合う姿勢を取った。「日支両国ハ結局政治上二於イテモ互イ二提携シ協調シテ進ムノ外ナイノデアリマス」(「第五十七議会二於ケル幣原喜重郎外務大臣ノ演説」外務省、1930年)

一方、政友会政権(田中義一内閣)時代には蒋介石による中国統一の動きが活発化(北伐)。田中内閣は居留民保護を名目に、山東半島に派兵する。ただし、政友会も原敬内閣(政友会)以来の対米協調路線は維持。派兵を巡っては英米への根回しもあり、米国や欧米との大きな対立にはつながらなかった。

「原敬の国際政治観として第一世界大戦前からこれからパクス・アメリカーナの時代が来ると予見し、対米協調を唱えた。彼が政友会総裁、首相だったことは大きい」(井上教授)。政友会政権もまた、対米英協調路線は前提としていたことが分かる。1920年代の政党内閣時代、日米関係は比較的安定した関係が続いた。

20世紀初頭、中国を巡って、日米が対立したことは事実だ。ただし、この対立の延長線上に日米戦争があったと考えるのは早計だ。ワシントン体制という枠組みの中で、日本もまた、欧米列強と協調した。この流れの中で、政治面では藩閥政治を脱し、民主的色彩の強い政党政治の時代を実現。対米協調路線が定着していく。では、なぜ日米は衝突するに至ったのか? 次回以降は、日本の中国への進出と、ワシントン体制の枠組みが崩れる中で、日米関係がどう変化していったかを見ていきたい。

※引用文献の旧字体を新字体としている部分があります。

写真:TopFoto/アフロ