4月10日、訪米中の岸田文雄首相は、バイデン米大統領と首脳会談を行った。会談終了後に公表された日米首脳共同声明には「未来のためのグローバル・パートナー」との題名が付されていた。経済や先端技術開発など、グローバル・パートナーを目指す分野は広範囲にわたっているが、中心となる概念は安全保障だ。共同声明の最初の項目に「防衛・安全保障協力の強化」が挙げられた他、宇宙における協力、イノベーション、経済安全保障および気候変動対策の主導と並ぶが、いずれも安全保障にかかわる。

求められる自衛隊のグローバルな役割

日米首脳会談に引き続きワシントンで開催された初の日米比首脳会談で、3カ国の緊密な防衛協力が合意に至った。フィリピンと中国は、フィリピンが領有権を主張するアユンギン礁を巡り対立が激化しつつある。そうした環境下での3カ国首脳会談は、中国への明白なメッセージと言える。4月12日付解放軍報(中国人民解放軍の機関紙)は、同会談は「3カ国による中国内政への干渉である」との在フィリピン中国大使館報道官の発言を伝えた。

二つの首脳会談を通じて感じるのは、日本の安全保障上の役割が大きく変わったのではないかということだ。

そもそも、日米安全保障条約の役割は時代によって変遷をたどってきた。締結当初の日本の安全保障から、冷戦終結後の1997年の「日米防衛協力の指針(ガイドライン)」見直しによる日本周辺地域の平和と安定の維持というリージョナルな役割への変化。そして、2015年の見直しにおける「アジア太平洋地域およびこれを越えた地域の安定への貢献」という流れがある。

今回の日米首脳共同声明は、防衛協力の指針を直接改定するものではない。しかし、「グローバル・パートナー」という文言によって、日本は、自衛隊は専守防衛を原則としつつも、日米安保を軸としたグローバルな役割が求められ、日本もそれに応えることを国際社会に明示したものだ。報道でも、自衛隊艦艇の共同訓練参加や円滑化協定(RAA)に基づくオーストラリアにおける自衛隊の訓練を、自衛隊活動範囲の拡大と捉える向きが多い。日米比首脳会談では、グローバル・パートナーたる日米が、フィリピンと「自由で開かれたインド太平洋への確固たるコミットメントを共有すること」が確認された。

一方で、こうした自衛隊の役割変化に関わる国内での議論は十分とは言えない。防衛力抜本的強化に係る議論は進められているものの、両首脳会談を通じ、自衛隊の役割について、国際的に印象付けられたことと、実態には大きな乖離があると感じる。グローバル・パートナーとしての自衛隊への役割期待と実態のギャップについて、国内法や指揮系統、セキュリティー面から考察する。

共同訓練を重ねても海外紛争に関与できず

まず、法的な論点から考えたい。自衛隊の海外派遣には、国連平和維持活動や国際社会の平和と安全を脅かす事態における支援活動などがある。それぞれ法律に基づき、派遣される部隊の規模、期間、任務などが規定されている。

一方、共同訓練や遠洋航海などは、防衛省設置法第4条(所掌事務)に規定される「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」に基づき、防衛大臣の命令で派遣されている。2015年に制定された平和安全法制では、日本に対する攻撃の度合いに従って、「武力攻撃事態」、「存立危機事態」、「重要影響事態」に区分。いずれも日本防衛に特化した法体系となっている。

共同訓練実施海域や地域において、これらに該当する事態が発生する可能性はゼロではないものの、極めて低い。端的に言えば、インド洋や南シナ海において共同訓練を実施することはできても、実際に紛争が起こった場合、自衛隊の部隊がこれに関与する法的枠組みは、現時点では存在しないと言っていい。むしろ紛争地域からの離脱が求められる。

つまり、日米比の軍や治安機関が共同訓練を重ねることは技量や知識の向上にはつながっても、実際の対処能力強化にはならないのである。

自衛隊は米軍と同一指揮系統には入らない

日米の部隊運用においても法規の壁は存在する。今後、後方支援が主任務の在日米軍司令部には部隊運用上の指揮権が付与され、2024年度末に設置される自衛隊統合司令部との平時から有事にわたるシームレスな連携が強化される。

自衛隊が整備を進めている反撃能力としての長距離巡航ミサイルなどを効果的かつ効率的に運用するためには、米軍の持つ情報収集能力と情報の共有が不可欠である。自衛隊と在日米軍の指揮・統制枠組みの強化を巡っては、「米韓連合軍のように共通の指揮系統を持つのでは」との観測が流れたが、林芳正官房長官は4月11日の記者会見でこれを明確に否定した。

自衛隊と米軍が同一指揮系統に入ることは部隊運用上、効率的ではあるが、実際はあり得ない。自衛隊と米軍はそれぞれの国の法律に基づき武器を使用する。当然、自衛隊と米軍では武器の使用基準が大きく異なる。同一指揮系統どころか同一地域における行動にも問題が生じかねない。

例えば、軍事的緊張が高まった状況において、海上自衛隊艦艇が国籍不明潜水艦を米空母周辺において探知した場合、同艦艇が国籍確認や警告などの法的手続きに従い処置する最中に、米空母が先制攻撃を受ける可能性も否定できない。日米連携強化といっても、これでは米軍は「虎の子」の空母の護衛を海自艦艇に依頼することをためらうであろう。日米の相互運用性を向上させるとしても、それぞれの国内法規の壁が存在することは、前提として理解しておく必要がある。

米艦艇の整備・補修を巡る課題

次に、セキュリティー面での課題だ。米軍は、米海軍艦艇と米空軍航空機の整備・補修を日本の民間会社が担えるようになることを望んでいる。海軍艦艇については、米国本土における建造や修理整備の遅れが伝えられており、遠方展開部隊の往復も考慮すると展開先である日本で整備・補修を行うメリットは大きい。日本の産業界も顧客開拓の機会を得ることになる。

その上で、日本が検討しなければならないことに、セキュリティー体制の構築がある。

一つには、整備・補修のためにはセンシティブな情報に接する必要があり、その保全のための体制を確立する必要があるということである。機密情報にアクセスする人物について情報漏えいの恐れがないか信頼性の確認を行う「セキュリティー・クリアランス制度」の創設に向け、5月10日に関連法が成立した。同制度は、経済安全保障の観点からわが国の機微な情報を保護することに主眼を置く。米軍艦艇など、整備・補修に伴うセンシティブ情報へのアクセスは同様のセキュリティー・クリアランスの取得が必要であり、その枠組みについても検討する必要がある。

修理整備などを請け負う民間会社のリスク評価も課題だ。艦艇建造には極めて幅広い産業が参画しており、例えば、護衛艦の建造には約8500社が関わっている。日中の強い経済関係から日本産業は何らかの形で中国企業と関連を持っている。関わりの度合いによっては、中国企業の意向の下、日本企業が修理を遅延させるといったサボタージュの加担を余儀なくされるケースもないとは言えない。そのようなリスクの高い企業を選別し、米海軍艦艇等の修理整備から排除する仕組みが必要である。

もう一つは、物理的なセキュリティーである。海外における米軍艦艇などは、テロ組織にとって格好のターゲットである。一方で、整備・補修中は動きが制限され、最も脆弱な状況である。情報通信技術の発達に伴い、破壊工作の手段も多様化しつつある。今年3月、海自横須賀基地に停泊していた護衛艦「いずも」をドローン撮影した映像が中国の動画サイトで公開された。当初はフェイク動画とも思われたが、防衛省の細部調査の結果、本物であることが確認された。今回は動画の撮影であったが、爆発物を搭載し、破壊活動を行うことも不可能ではない。その他、水中ドローンによる破壊活動も考えられる。

在日米軍基地においては、米軍自身で物理的セキュリティーを担保しているが、日本の民間企業において整備・補修中はその権限は及ばない。物理的セキュリティー確保についても日米間のすり合わせが必要である。

日米首脳会談が突きつけた「宿題」

グローバル・パートナーとしての役割期待と実態の乖離について述べてきたが、最も議論が低調なのが海外における自衛隊部隊の行動に関わる法的枠組みである。「自由で開かれたインド太平洋」を推進するために、自衛隊の海外における活動が拡大しつつあるにもかかわらず、その法的な手当ては不十分なままだ。

海上幕僚監部は4月16日、令和6(2024)年度インド太平洋方面派遣の細部について公表した。5月3日から12月15日までの7カ月間、艦艇6隻、P-1哨戒機2機、潜水艦数隻がインド太平洋方面を行動する計画である。その目的は、各国海軍などとの共同訓練を通じた戦術技量の向上、相互理解の促進、信頼関係の強化を図り、地域の平和と安定に寄与することしている。

つまり、インド太平洋地域に日本のプレゼンスを示し、地域の平和と安定に寄与するという整理に基づく派遣計画というわけだ。プレゼンスは存在するだけではなく、必要であればその能力を行使する意思があることで成り立つ。共同訓練で能力の向上はできても、能力を行使する意思がなければプレゼンスとして成り立たない。

湾岸戦争時、イラクの武力侵攻という明らかな国連憲章違反に、国際社会がイデオロギーや宗教の違いを乗り越え共同作戦を実施した。当時、日本は、130億ドルもの資金を拠出したが、人的貢献をしなかったとして、「小切手外交」と揶揄(やゆ)された。インド太平洋において国連憲章違反の行動が発生し、自衛隊の部隊が存在しながら、何も行動し得なかったとしたら、湾岸戦争以上の国際的批判を浴びることになるだろう。

米中対立はじめ国際情勢が激化する中、日米首脳会談で確認されたグローバル・パートナーという言葉に実態を伴わせるには、日本がインド太平洋を含む国際秩序維持にどのような姿勢で臨むかという覚悟が問われる。

もちろん、自衛隊の活動は日本防衛に特化し、日本周辺における対処能力向上を通じて、グローバルな役割を持つ米軍と責任を分担するという発想もある。すなわち、「自由で開かれたインド太平洋」に間接的に寄与する考え方だ。そうであればなおのこと、自衛隊部隊の活動範囲の拡大に伴い、日本ができること、できないことを明らかにしなければならない。そして、同盟国や有志国の理解を得るとともに、一歩進んで「やるべきこと」について国内的議論を進めなければならない。

グローバル・パートナーとして、わが国が国際秩序維持にどのようなスタンスで臨むべきか――。大きな宿題を突き付けられた日米首脳会談となった。

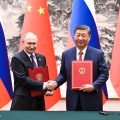

写真:UPI/アフロ

地経学の視点

朝鮮戦争の勃発により、自衛隊(当時は警察予備隊)が発足し74年。国際情勢の変化に伴い、その役割は変遷をたどってきた。ただ、国内情勢によるものでなかったこともあり、その変化は国民には見えづらいものであったこともまた事実だ。

今回、著者は「グローバル・パートナー」というキーワードを前面に出し、読者に問題提起した。専守防衛の縛りはあれども、その枠内で自衛隊が国際貢献するために必要な議論を洗い出した。なかんずく、自衛隊部隊の行動に関わる法的枠組みに関する議論の必要性を訴える。

法的枠組みについて、議論が低調な理由はさまざまだと思われるが、やはり、国民からのコンセンサスを得ることへのためらいがあるのではないだろうか。とは言え、インド太平洋地域の秩序維持からわが国が目をそらすわけにはいかず、議論の深化が迫られる。同時に、国民からの理解を得るための丁寧な説明も求められる。(編集部)