当初、短期決戦とみられていたウクライナ戦争はすでに2年を超えた。西側からの支援に頼るウクライナは武器・弾薬不足に陥っているが、ロシア軍もまた深刻な砲弾不足に見舞われている。英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)によると、ロシア国防省は2024年に必要な砲弾560万発を砲弾工場に発注したが、工場の生産能力は210万発にとどまり、350万発が不足しているという。

兵員や砲弾に加え、戦車の消耗も激しい。国際戦略研究所(IISS)が発表した「The Military Balance 2024」によると、ウクライナ侵攻開始以降、戦車の損失は3000両以上に上る。侵攻開始時に保有していた約3500両の約86%の戦車を消耗したことになる。ロシア軍は、戦闘を継続するため、これらの消耗した砲弾や装備の補充を迫られている。

さらに、ロシアの製造業は深刻な人手不足に直面している。英国防省の分析によると、ロシアでは兵役への志願や動員による労働力不足に加え、2022年だけでも約130万人が国外に脱出している。また、西側諸国による半導体や電子部品などの輸出規制により、兵器生産も大きな打撃を受けている。

このような深刻な状況にもかかわらず、プーチン大統領は2月29日、年次教書演説で「わが部隊は確固たる主導権を握り、多くの作戦地域で自信を持って前進し、多くの領土を解放している」と述べ、戦闘継続を主張している。

「見返り」を期待するイラン・北朝鮮

なぜ、プーチン大統領は強気な姿勢を保てるのだろうか。それは、「反西側」というスタンスでロシアと利害が一致する国々の支援があるからだ。

プーチン大統領は2022年7月19日、イランを訪問して最高指導者ハメネイ師と会談し、同国との協力強化を強調した。ハメネイ師は「NATO(北大西洋条約機構)は危険な存在だ。もしロシアが主導権を取っていなければ、彼らが戦争を仕掛けてきただろう」と述べ、ウクライナ侵攻を巡って足並みをそろえ、米国に対抗していく姿勢で一致した。

イランは同国製自爆型無人機「シャヘド」のロシアへの提供を2022年8月から始め、ロシア軍はシャヘドによるウクライナ攻撃を行っている。米紙ウォールストリート・ジャーナルが中東当局者の話として報じたところによると、イランは無人機に加え、カスピ海経由で砲弾約30万発や弾薬をロシアへ供給している。

イランは、このような武器供給の見返りとしてロシアに対し、ロシア製の最新鋭Su-35戦闘機やMi-28攻撃用ヘリコプターなどの売却を求めた。イランは、最新鋭装備をロシアから導入することで軍の近代化を図り、米軍が駐留するイラクのシーア派民兵組織に軍事顧問を派遣して軍事支援を行いつつ、対立するイスラエルを牽制して地域の覇権を握ろうとしている。

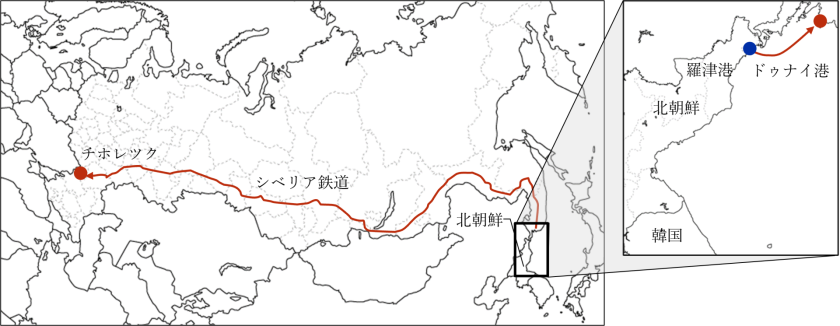

北朝鮮の金正恩総書記は2023年9月13日、ロシア極東の人工衛星打ち上げ基地を訪問してプーチン大統領と会談し、1週間にわたり太平洋艦隊艦艇、戦略爆撃機、最新の巡航ミサイルなどを視察した。10月に入ると、北朝鮮の羅津(ラジン)港から船舶が続々とロシアのドゥナイ港へ向かい、積み荷はシベリア鉄道でロシア南西部のチホレツク弾薬庫へ輸送された。米戦略国際問題研究所(CSIS)は、北朝鮮がロシアへ約250万発の砲弾と弾薬、短距離弾道ミサイルを供与したと分析している。ロシアは、前述した350万発の砲弾不足の一部を、イラクからの約30万発に加え、北朝鮮からの供給で補っている可能性がある(図1)。

【図1】北朝鮮からロシアへの武器の供給経路

北朝鮮は武器供給と引き換えに、ロシアに軍事偵察衛星の運用や原子力潜水艦の開発に必要な軍事技術の提供を求めているとみられる(もっとも、ロシア科学アカデミーのボロンツォフ朝鮮・モンゴル室長は「ロシアに原子力潜水艦を含む核技術を北朝鮮に提供する考えはない」と戦略的な軍事技術の移転を否定している)。

軍事技術移転の見通しは不明だが、北朝鮮は「制裁の一部解除」という見返りは得たようだ。米紙ニューヨーク・タイムズは2月6日、米国と同盟関係にある情報当局者からの情報として、「ロシアは国内に保有する北朝鮮の凍結資産3000万ドルのうち900万ドルを解除した」と報じた。国連安全保障理事会は、北朝鮮の核・ミサイル開発に関わる資産の凍結を各国に要請している。一部とはいえ、国連安保理の常任理事国であるロシアが制裁措置を解除することは、北朝鮮にとって解除資金の額以上の利益があると考えられる。また、ロシアは3月28日、国連安保理において対北朝鮮制裁を監視する専門家パネルの任期を延長する決議案に対して拒否権を発動し、北朝鮮を擁護する姿勢を示した。

ロシアとの「連合国家」、ベラルーシの思惑

ロシアの首都、モスクワを訪問したベラルーシのルカシェンコ大統領は4月11日、プーチン大統領と会談し、「リトアニアとポーランドは、『ルカシェンコとプーチンが明日ヨーロッパを征服する』と叫んでいる」と述べた。

ベラルーシは、NATO加盟国のポーランド、リトアニア、ラトビアと国境を接している。ベラルーシは、ポーランドがNATOに加盟(1999年3月)した後、99年12月にロシアと「連合国家創設条約」を締結した。「連合国家」とは、主権国家としての諸権利を保有したまま、単一通貨、連合国家独自の憲法、国旗や国歌などの制定を目指す国家間の枠組みである。

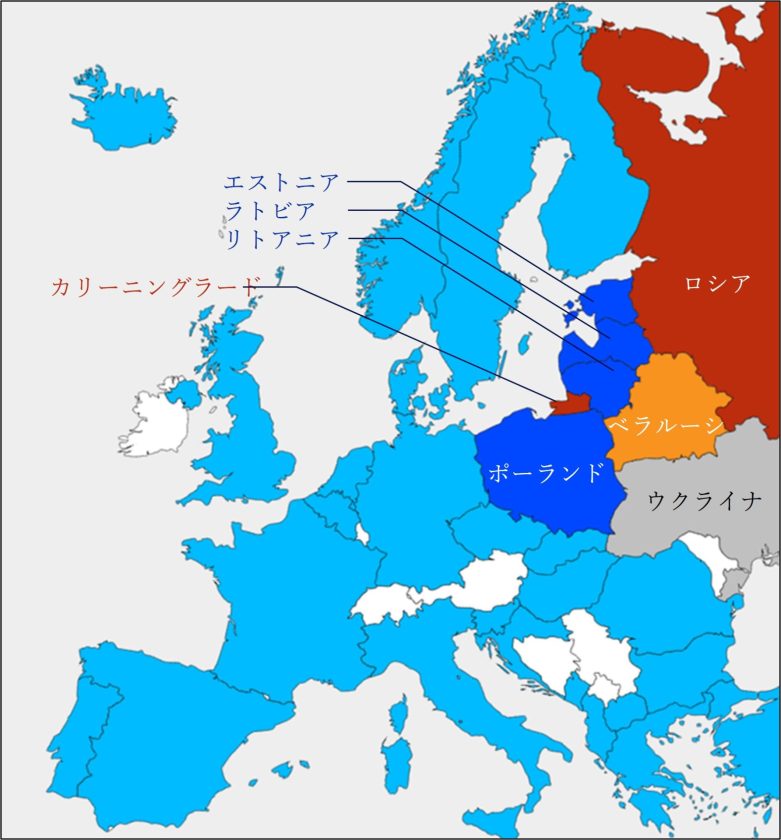

ロシアにとってベラルーシは、ポーランドとリトアニアの国境地帯に位置する「スヴァウキ回廊」と呼ばれる地域を抑え、ロシアの飛び地であるカリーニングラードをベラルーシ経由で連結し、バルト三国を西欧NATO諸国から孤立させる上で重要な戦略的位置にある(図2)。

【図2】ベラルーシとNATO諸国の位置関係

ベラルーシにとってロシアは、燃料の約9割を輸入し、食肉の約8割を輸出している重要な貿易相手国であり、同盟国でもある。

ベラルーシは2023年5月、ロシアの戦術核兵器をベラルーシ領内に配備する協定に調印した。ロシアのショイグ国防相は「戦術核兵器はロシアが管理し、使用の決定はロシアが下す」と述べている。他方、ベラルーシ外務省は協定調印に先立つ3月、ロシア戦術核兵器の配備は「米国とその同盟国による圧力に対する保護になる」と表明した。ベラルーシにとって戦術核の配備は、自国に使用決定権はないものの、ベラルーシ中央銀行が保有する資産や外貨準備に関連した取引の禁止や輸出管理の強化などを課す欧米諸国からの政治的な圧力を牽制する効果がある。

NATO多国籍部隊が駐留するポーランドやバルト三国と国境を接するベラルーシは、ロシアとの経済関係を保ちつつ、ロシアの戦術核兵器の配備により欧米諸国を牽制するとともに、NATO軍の介入を招く恐れのあるウクライナへの参戦は拒否して自国の安全を維持している。

武器供給は拒みつつ、対ロ貿易を拡大する中国

これまで挙げた3カ国と比べ、中国は、ロシアと欧米との間でバランスを取りながらしたたかに実利を得ているように見える。プーチン大統領は2023年3月、ロシアを訪問した習近平国家主席に武器の供与を要請したが、習主席は明確に拒否した。

他方で、ロシアと中国との貿易は着実に拡がっている。ロシアは、半導体や電子部品などを西側諸国に依存していた。それらの部品が輸出規制により入手できなくなったため、軍事転用できる民生品を求めている。

こうした中、ロシアは中国から自動車や電機製品などを大量に輸入している。2023年7月に公表された米国家情報長官室の議会報告書は、「中国国有の複数の軍事企業はロシアの軍事企業に対し、戦闘機の部品など軍事用に転用できる民生機器を輸出するなどしてロシアを支援している」と指摘している。

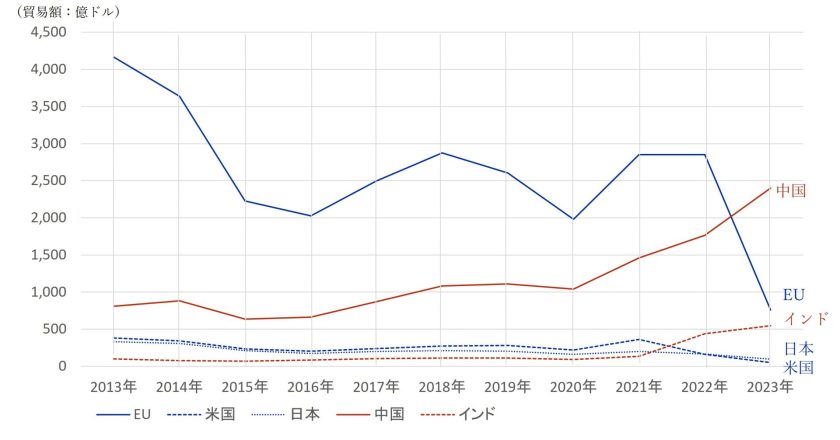

ロシアは中国からの輸入だけでなく、輸出も拡大させている。中でも伸びが著しい品目は鉱物燃料(原油、石油製品、天然ガス)だ(図3)。

【図3】ロシアの対中国貿易(2022〜23年)

これまでロシアはEUにエネルギー資源を多く輸出していたが、EUの対ロ貿易額は、ウクライナ戦争を機に激減した。対照的に、中国とロシアの貿易額は急増している(図4)。ロシアが2024年の国防費を前年比で約7割も増すことができたのは、中国からの資金流入が財政を下支えしているからだ。中国は、欧米諸国を刺激するロシアへの武器供与は避けつつ、制裁により割安となったロシア産鉱物燃料の輸入によってエネルギー需要をまかなっているほか、原油を精製・加工して欧州に輸出しているとみられる。

【図4】ロシアの国別貿易額の推移(2013〜23年)

ユーラシア大陸に「枢軸」は形成されるか

ロシア、イラン、北朝鮮、ベラルーシ、中国の5カ国は、いずれも実質的には専制主義国家であり、西側諸国から制裁や規制を受けている。では、これらの国々が反西側体制を組んで「枢軸」を形成する可能性はあるだろうか。

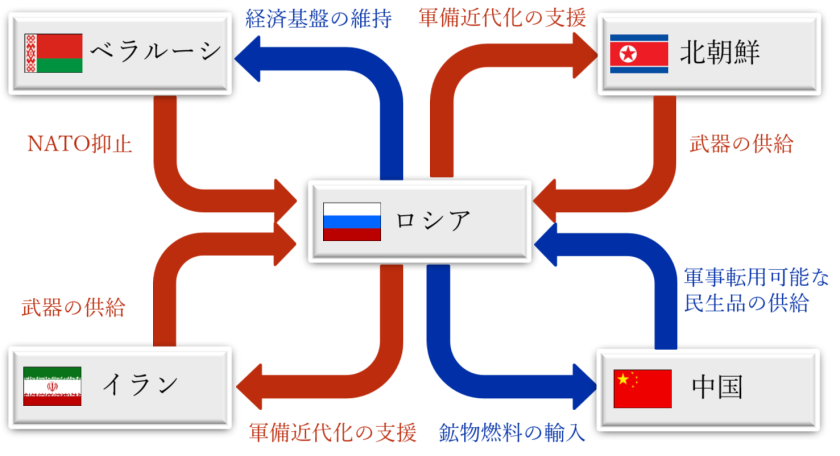

現在、ウクライナ戦争の長期化により困窮するロシアを中心に、軍事力の近代化を図るイランと北朝鮮、NATO軍との最前線に置かれたベラルーシは、それぞれの自国の国益を満たす形で関係を深めつつある(図5)。

【図5】ロシアを中心としたユーラシア大陸四カ国の関係

しかし、中国は、イラン、北朝鮮、ベラルーシとは事情が異なる。軍事力を使用してウクライナの領土の一部を併合したロシアの強権的な行動は、中国が選択肢の一つだと主張する「武力行使を伴う台湾統一」を連想させ、国際社会が中国への警戒感を高める懸念がある。また、中国は、「一帯一路」構想により広域経済圏を築き、持続的かつ安定的な経済の成長を図るためには欧州諸国との協調が必要となる。中国は、欧米諸国や日本との対立を決定的にしてまで反西側共闘体制を進めることは望んでいない。

それでも、中国主導による「枢軸」が形成されるシナリオはある。

中国外交部は2023年2月、『ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場』と題した文書を公表した。同文書は、「地域の安全は軍事ブロックの強化や拡大によって保証されるものではない」とNATO拡大を非難し、「対話と交渉こそが、ウクライナ危機から抜け出す唯一の実行可能な方法である」としてロシアのウクライナ侵攻を非難することなく和平交渉を促している。これに対してロシアのラブロフ外相は4月4日、「中国が提示した和平案がこれまでのところ最も合理的な案だ」との見解を示した。

米国上院は4月23日、野党共和党の反対により中断されていたウクライナ支援を含む追加予算案を可決し、バイデン大統領が翌24日に署名して予算が成立した。米国の支援再開によってウクライナが勢いを取り戻し、ロシアが苦境に陥れば、停戦の動きが強まる可能性がある。こうした中、習主席は5月16日、中国を訪問したプーチン大統領との共同声明で、「ウクライナ危機を解決する最適な形態としての対話の重要性を強調する」とうたった。ウクライナ戦争の和平が実現すれば、「支援疲れ」に苦しむ西側諸国にとってもプラスであり、中国が西側と対立することなく中国がユーラシア大陸での主導的な地位を担う——というシナリオも浮かぶ。

中国主導の和平がもたらす新たなリスク

だが、中国主導の和平とそれに伴う枢軸形成は、西側にとってメリットを大きくしのぐリスクがある。中国はロシアのウクライナ侵略を黙認した上で和平案を提示している。このまま和平が結ばれれば、国際秩序への一方的な現状変更を西側諸国が追認したことになるからだ。

中国は、南シナ海や東シナ海の島嶼(とうしょ)領有を一方的に主張して現状変更を強引に進めており、中国を中心とした枢軸化は西側諸国の安全保障を脅かす。日本にとってもリスクは非常に大きい。北朝鮮の核・弾道ミサイル開発は、日本や韓国のみならず、アジア太平洋諸国を射程に収めつつある。イランがホルムズ海峡を封鎖すれば、日本が輸入する原油の約9割の海上輸送を阻止することができ、また、イランが軍事支援するイエメンのフーシ派反政府武装組織が船舶攻撃を行っている紅海は年間1万7000隻の船舶が航行する欧州とアジア太平洋地域を結ぶ海の大動脈である。

NATOのストルテンベルグ事務総長は中露による国際秩序への挑戦を警戒し、「現在のウクライナは、明日の台湾かもしれない」と述べている。日本は、あくまでもロシアの軍事力による一方的な現状変更を非難し、ロシア軍の撤退と戦闘の停止を求めるウクライナの和平案を支持する必要がある。

中国による法に基づく秩序への挑戦と、ユーラシア大陸枢軸の形成を阻止するため、日本は米国のみならず、NATOや米英豪の安全保障枠組みであるAUKUS、日米豪印の枠組みのQUADの信頼性を向上させることは急務である。一方で、対抗するだけでは中国の警戒感を増大させ「枢軸」の結束を強めるだけだ。中国との対話と交渉を通じて「枢軸」の求心力を弱めるしたたかな外交が必要であろう。

写真:新華社/アフロ

地経学の視点

ウクライナ戦争は短期で終えられるとロシアが読み違えたことと同様、西側諸国が経済制裁によってロシアを追い詰める策は奏功していない。

「反西側諸国」がロシア経済を支え、巨額の軍事支出を背景にロシアの実質GDPはむしろ伸びている。ロシア産原油を禁輸しているはずの欧州でさえ、中国やインドを経由して間接的にロシア原油由来の石油製品を輸入していると報じられる。

ウクライナ戦争によってグローバル経済が転換点を迎えた一方、グローバル化がもたらした人的・物的ネットワークが直ちにことごとく失われることはない。だからこそ、国際秩序を守る側とそれに挑む側との間で、グレーゾーンを含めたパワーのせめぎ合いが「平時」となる時代がやってきたとも言える。

西側と反西側を巻き込んで、ウクライナ戦争は和平だけでなく、「どう終わらせるか」という問題が先鋭化している。国家の価値観の対立に基づく有事がひとたび生起すれば、その終結はきわめて困難だ。「現在のウクライナが明日の台湾」とならないようにするためには、有志国の枠組みを通じた対話と圧力によって、力による一方的な現状変更を許さず、有事に至らせないことこそが重要だ。(編集部)