中国で毎春恒例の全国人民代表大会(全人代。中国の国会に相当)が3月5日に開幕、同月11日に閉会した。新型コロナウイルスの感染拡大前は会期が10日以上だったがコロナ禍を経て短縮、今年は7日間だった。終わってみれば何も見せ場も中身もなかったというのが大方の評価のようであるが、それでも中国が置かれた状況を考えるヒントはたくさんころがっていた。報道されたこと、されなかったことを含め、今年の全人代を通して習近平体制の現在地を考えてみたい。

最大のサプライズは首相記者会見の取りやめ

全人代のスケジュールは、初日に首相が「政府活動報告」を行い、それを各分科会で審議して中日の全体討議をはさんで最終日に採択する――という形で進行する。「政府活動報告」の他に、「国民経済・社会発展計画執行状況に関する報告」や予算案、中国の最高裁・最高検の活動報告も審議される。また、5年に1度開かれる党大会後、最初に開催される全人代では政府人事や機構改革も議題に上がる。いずれも否決されることはないが、反対票や棄権票がどのくらい出るのかに注目が集まることもある。

会期中は、内外の記者に向けて閣僚クラスによる会見が開かれ、閉会直後にも首相による約2時間の記者会見が行われていた(今年については後述)。このように定例化されたスタイルなので、中国を定点観測するには分かりやすく、総じて内外への発信窓口の役割を有していた。

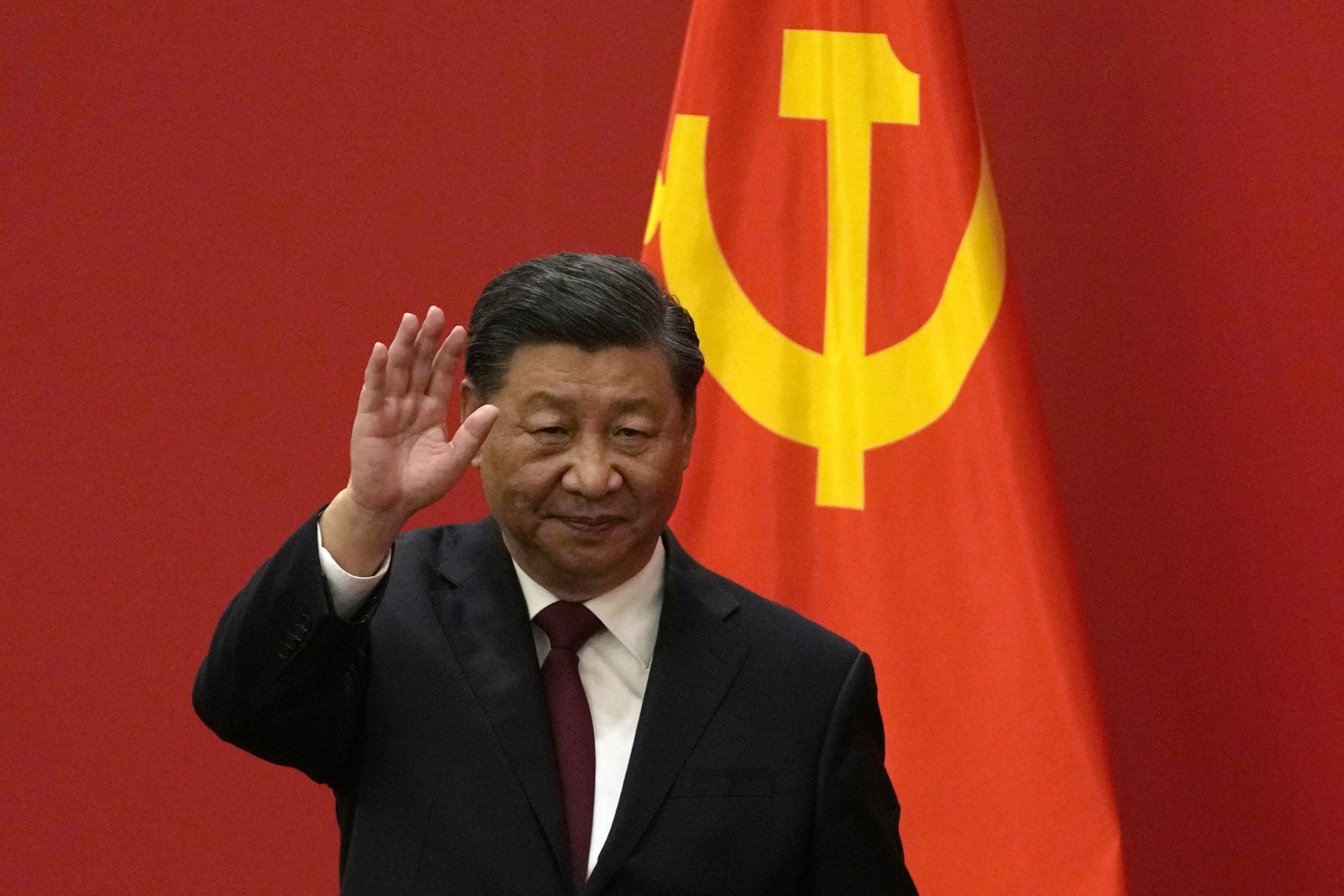

かつては熱気を感じられた全人代だが、習体制になってからというもの、その性質が大きく変わった。本来、全人代は国務院(政府)、すなわち首相を中心とした行事であるにもかかわらず、党の習近平総書記を主役とする場となったからである。今、中国で行われるすべてのイベントは習氏の権威付けのためにある。今年の全人代では首相の活動報告よりも分科会での習氏の発言の方が写真付きでより大きく報道された。

今年の全人代最大のサプライズは、1993年から続いていた閉会後の首相記者会見を今後行わないと発表したことだ。93年以降、李鵬、朱鎔基、温家宝、李克強、そして昨年の李強と、これまで5人の首相が毎年全人代閉会後の会見に臨んだ。記者の所属媒体(国別)や質問内容は事前に一定の調整がなされていたものの、直面する経済課題から社会、民生、外交、諸外国との二国間関係に至る広範な質問に対して首相が2時間以上にわたってメモを見ないで答える姿には、首相の能力の高さや覚悟、人柄がにじみ出ていた。

昨年は、李強氏が首相に就任して初の会見に臨み、短めながら無難にこなしたが、今後任期中には会見を行う予定はないという。習一強体制の下、首相がスポットライトを浴びてはならない。また習氏の浙江省時代からの側近ではあるものの、中央での経験の浅い李強首相が記者会見でボロを出すのも困るのである。

強気なだけで具体策に乏しく

全人代の発表で毎年注目されるのは、成長率目標と軍事費である。中国の場合、統計の信頼性はさておき、ほぼ目標どおりに達成されるのだから、その数字に世界が注目するのは当然である。ただ、それは客観的な予測値ではなく政府の目標値なので、必然的に政治性を帯びる。昨年実績は目標値の「5%前後」とほぼ同一の5.2%だったものの、力強さを欠く消費や厳しい雇用情勢など、市民の肌感覚とのズレが際立っていた。

全人代で出された今年の目標値は昨年と同じ「5%前後」だった。国際機関が出した今年の中国経済成長率の見通しは、世界銀行が4.5%、IMF(国際通貨基金)4.6%、OECD(経済協力開発機構)4.7%と、いずれも4%台後半に減速する予測を出している。

これに対して、中国国内や海外研究機関のほとんどが、全人代では「5%前後」という目標値が掲げられると事前に予測していた。なぜならば、彼らは成長率目標の政治的な含意を理解しているからである。海外では、米中対立の激化や不動産を中心とする不良債権問題を背景に中国の景気減速が懸念されているが、そうした「中国経済衰退論」に反論するには、昨年よりも低い成長率目標を提示することはできず、強気な目標を打ち出したということだ。

では、どんな政策を駆使して高めの目標を達成するのかといえば、そこに具体性がないのである。全人代で思い切った財政政策や景気浮揚策が打ち出されたわけではない。予算案や主要指標の目標はほぼ前年(2023年)踏襲で、政府の姿勢や現状認識に不安を増幅させるものだった。消費を上向かせる民生対策もない。財政の「実弾」が見劣りするだけでなく、下押し圧力となっている不動産問題や地方債務問題に対する具体的な処方箋もなく経済回復に向けた道筋は見えないままだった。

党にマウントとられた全人代

ただ、これも習体制では致し方ないことなのである。ここ数年、中国では「1+N政策体系」と呼ばれる仕組みで政策決定がなされている。すなわち、党の指導方針「1」に呼応して各部門が関連する政策「+N」を打ち出すという仕組みを指し、政府に対する党の優位を表している。

もう少し具体的に説明すると、「1」に相当するのが、党大会、中央委員会全体会議(中全会)、中央財経委員会、中央経済工作会議といった党中央の重要会議での決定である。現行の経済政策は、直近では昨年12月に開催された中央経済工作会議での決定が基になっており、これが「1」に相当する。

つまり、習体制下では全人代は「N」のお披露目の場に過ぎず、新たな基本政策が打ち出される場ではない。ただ、問題は、この「1」の経済工作会議の決定自体が、正しい現状認識の下でなされたものなのか、ということである。2024年の経済工作会議では筆頭に「科学技術イノベーションにけん引された現代化産業体系建設」が掲げられ(23年は2番目)、23年目標で筆頭だった「内需拡大」が2番目に下がった。

確かに、国が主導し、政府や企業、研究機関が一丸となってイノベーションを後押しし、さらに、社会実装まで可能な競争環境は中国が持つ優位性であり、科学技術の発展がけん引する中国の将来像は明るくも見える。中長期なビジョンとしてはそれで良いだろう。しかし足元では、不動産バブル崩壊と米中対立に伴う投資減少で景気減退が生じているにもかかわらず、その具体策は示されないか、後回しにされる。このように、経済政策に長期と短期の「断層」が存在していることが現在の中国経済の主要矛盾である。

不動産の不良債権問題はかつて日本も直面したが、習指導部は日本のように、不良債権処理のために公的資金を投入するような政策措置を選択しない。企業救済のために政府が過度に介入すればモラルハザードを引き起こすからだ。さりとて、景気の極度な悪化や社会不安を引き起こすことも許さない。理想主義的な社会の追求を絶対視し、本来課題の克服には必要とされる思い切った解決策が採られないまま、恐る恐る個別の政策が小出しにされる。習氏を除いて政策の決定権は誰にもなく、意見具申さえもはばかられる。習氏がお気に召すであろう非現実的な政策をひねり出しては、混乱を招いて朝令暮改となる。中国の規制当局が昨年末、ユーザーの過度な支出を抑制するためオンラインゲームの規制案を公表し、ウェブサイト上で意見募集を行ったかと思いきや、その案が今年1月に入ってサイト上から突如削除されたのが良い例だ。規制案の発表後、ゲーム関連企業の株価が下落するなど市場に混乱が生じたため、慌てて撤回したのだろう。

経済成長よりも理想の国づくり

「1」の一つである中央財経委員会が2月23日に開催されたが、そこで打ち出された方針が大規模な設備更新、消費財の買い換え促進、社会全体の物流コストの低減などだった。リーマンショック後の2009年頃にも農村への家電普及を狙った「家電下郷」政策があったが、不動産問題や地方債務問題が中国経済に大きな影を落とす中で、今さら買い換え需要の喚起が語られること自体に迷走感が拭えない。

事業環境の悪化で活動を躊躇(ちゅうちょ)する外資に対しては、「高水準の対外開放拡大」と称して投資を呼びかける。その措置として製造業の外資参入制限全面撤廃はともかく、一部の国へのビザ免除、アリペイなどモバイル決済の上限引き上げ(1回当たりの取引額を1000ドルから5000ドルに、年間累計取引額上限を1万ドルから5万ドルにそれぞれ引き上げる)などは、利便性向上はともかく投資意欲を本質的に引き出すものにはなっていない。

また、通常、党大会から1年後の秋に開催される三中全会(中央委員会第3回全体会議)が今なお開かれていない(2022年に党大会が開かれたため、23年秋に三中全会が開催される見通しだった)。そこで重要な経済改革方針が打ち出されることを待望する声も海外には強いが、期待しても無駄なことのように思われる。習体制になって、中全会はことごとく習氏の党内求心力を高める手段として利用され、経済面での抜本的改革に踏み込むことへの意欲が見られないからである。

中でも、中国国内では、加速する少子高齢化に対応するため、定年年齢の延長が急務となっている。今回の全人代でも、定年延長に関する議論が出てくるのではないかと事前には予想されていたが、何も進展はなかった。2013年の三中全会で初めて「漸進的な定年退職年齢延長の検討」が出されて10年になる。「第14次五カ年計画(2021~25年)と2035年までの長期目標」でも「法定退職年齢の段階的引き上げ」が明記されているが、先送りされたままである。そうしているうちに少子高齢化は猛スピードで進行し、人口減社会に突入した。

習近平新時代は世直しの時代である。「中国式現代化」「共同富裕」「人類運命共同体」「質の高い発展」「グリーン・低炭素」「新しい質の生産力」といったゆるがすことができない絶対原則は全てに優先される。経済成長よりも理想の国づくりを重視する習一強体制の中で政策バランスはぎこちない。

国務院の落城と権力制御システムの崩壊

開会前日に発表された首相記者会見取りやめで始まった、今年の骨抜き全人代のダメ押しは「国務院組織法」の改正である。鄧小平体制時代の1982年憲法に沿って制定された国務院組織法はその後一度も改正されていなかったが、2018年の憲法改正を経て今回初の改正となった。その要諦は、党の全面的指導を絶対原則とし、政府が党に従属するよう明確に位置付けたことである。

予兆はあった。昨年の李強首相就任直後の第1回国務院全体会議において、「国務院工作規則」が改正された。長年、毎週開催されていた国務院常務会議が月に2~3回程度に減らされ、同会議の職責も「国務院の活動における重要事項の討論・決定」から「党中央に審議・決定を仰ぐ重要事項の討論」と明らかに縮小した。

国務院は党からの指示を唯々諾々と執行する機関へと変質したのである。昨年の全人代閉会直後というタイミングから考えれば、習氏に抵抗するはずのない李強首相に国務院の権限縮小を呑ませることは織り込み済みだったのだろう。今回の「国務院組織法」改正は2023年版「国務院工作規則」との齟齬(そご)をなくす形で行われた。党が国務院に対して優位性を示し、首相は党内序列二位と言いながら習氏の使用人に過ぎないことが明確に示されたのである。

毛沢東独裁時代の反省から鄧小平が作り上げたトップの任期制限は、2018年の憲法改正で反故となり、党に対して国務院が一定の権力を有する中国式の権力制御システムも今回の全人代で完全に崩壊、落城した。習近平の独裁に抵抗できる組織的な勢力が壊滅状態に追い込まれたことを意味するのである。

蓄積していく「晩年の誤り」

今年の全人代は、山積する経済課題、緊張を増す対外関係、また無力感の広がる国民に対して合理的な政策判断ができるのか不安を増幅させるものでもあった。こうした体制の下で暮らす市井の人々も楽ではない。パンデミック発生時、党は公衆衛生の徹底を叫びながら人々に苛酷なゼロコロナ政策を強いたと思えば、変異株が流行する中でゼロコロナ政策を突如転換して死者が急増したが、過ちを認めることはなかった。民の犠牲の下で優位性・無謬(むびゅう)性を誇る党のナラティブにつき合わされるバカバカしさを知り、ガス抜きのない現状から逃げ出すには海外脱出するしかない。米国への不法移民増加や日本でも目立つ中国人の不動産購入はそれを表している。今年の全人代は、たそがれる中国の象徴でもある。

習氏の後継問題も待ち受ける。後継を巡っては、人選はもちろん、時期までも見通せないことで余計に緊張は増す。一党支配の中でも個人独裁にならぬよう作られていた権力制御システムが崩壊した今、習氏の暴走を制御することは難しい。習氏礼賛がこだまする中で打ち出される政策が迷走し、後継者不在のまま習氏の「晩年の誤り」が蓄積され、内外の混乱を引き起こす可能性は否定できない。われわれは、中国という大国の予見可能性のさらなる低下と混乱の長期化を覚悟しなければならない。

写真:AP/アフロ

地経学の視点

今年の全人代で注目を浴びたのが、恒例だった首相会見の廃止だった。ナンバー2である首相が目立つことを封じるためというのが大方の見方で、会見廃止は習一強体制が中国内で着々と進んでいることの証左となった。

一方、経済の停滞や急激に進む少子高齢化に有効な手を打てていない点を著者は指摘する。全人代では経済成長率の目標値を5%前後と強気に押し出したものの、具体策には乏しい。習主席に有効な政策提言ができない一強体制下の弊害が露呈したとも言える。

海外に出るしか現状を変えられない国民の姿についても著者は触れている。国民の不満を抑えることに手をこまねると、外に向けて強硬策に出るのが中国の特徴だ。とりわけ、隣国である我が国に対してそういった手段に出ることはこれまでの歴史が示している。そうなると、経済的な軋轢だけでなく、反日デモなどが仮に起これば、在留邦人の安全にも関わってくる。中国の一挙手一投足から目が離せない。