南シナ海スプラトリー諸島におけるフィリピンと中国の争いが激化している。昨年9月には、スカボロ礁に中国が設置した浮遊障壁(ブイなど)をフィリピン沿岸警備隊が撤去。アユンギン礁(セカンド・トーマス礁(英語名)、仁愛礁(中国名))では、巡視船などが直接対峙する状況となっている。同礁には1999年にフィリピンが実効支配していることを示すため、意図的に座礁させた揚陸艦「シェラマドレ」が存在している。フィリピンは同艦乗員に対する補給を定期的に行っていたが、昨年2月、補給作業に向っていた船舶に、中国の艦船が危険なレーザー照射を行ったことをフィリピン側が明らかにしている。

昨年10月以降、アユンギン礁に補給に向かうフィリピンの民間船舶や沿岸警備隊巡視船への中国海警局船舶の異常近接といった行動がみられた。12月には近傍のフリアン・フェルペ礁周辺のフィリピンの排他的経済水域において135隻以上の中国海上民兵と推定される漁船が集結、フィリピン政府へ圧力を加えている。フィリピン政府は12月10日、軍輸送船が中国海警局船舶に衝突されたり、沿岸警備隊船舶が中国の複数船舶に囲まれ、放水を受けたりしている写真や映像を公表した。

米国防省は12月13日、「中国によるフィリピン排他的経済水域における中国船舶の大音響装置、放水銃の使用および危険な動き」を非難。「米国のフィリピン防衛のコミットメントは、南シナ海を含む太平洋地域における、軍、沿岸警備隊を含む公船及び航空機に及ぶ」とのオースチン国防長官の声明を公表した。これに対し、中国国防部報道官は、定例記者会見において、「フィリピンの同海域における行動は中国の主権を侵害し、国際法にも違反している」とした上で、米国に対し、「両首脳が到達した合意を履行するために具体的行動をとり、両国関係の発展に好ましい雰囲気を作り出すよう改めて促す」と強調している。

米中覇権争いの舞台でもある南シナ海

海洋権益を巡る中国の強硬な行動は、わが国にも影響を及ぼしている。中国は、日本が施政権を有する尖閣諸島の周辺にもたびたび侵入している。中国の膨張主義的な姿勢は米国も警戒しており、中比対立を巡る動きは、日本が中国にいかに対応すべきかについて、多くの教訓を示している。

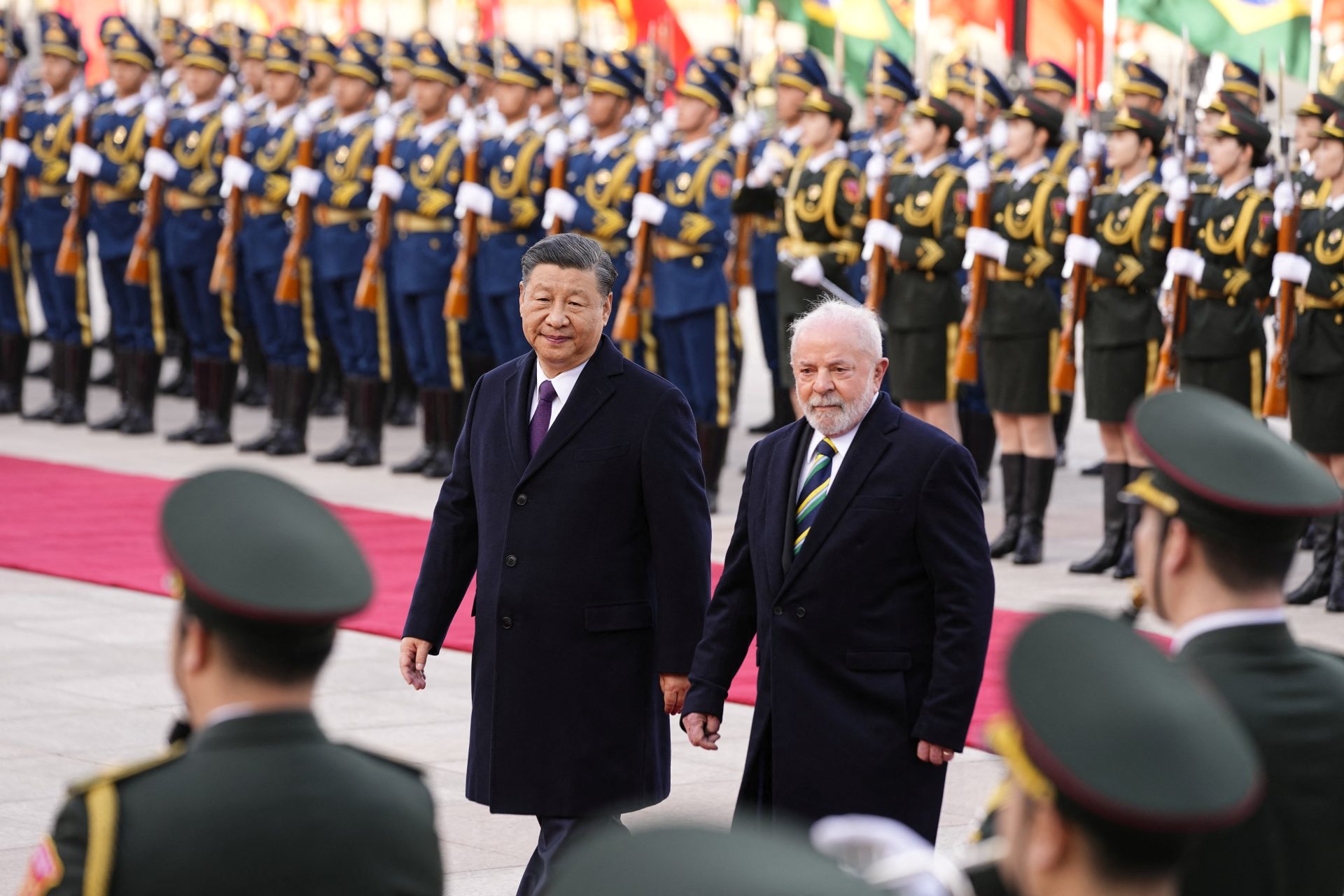

第一のポイントは、11月に行われた米中首脳会談における習近平主席の発言をどう読むかである。同首脳会談において、習主席は「米中の対立や紛争は望まない」とし、「相手を変えようとすることも非現実的」「地球は二つの国が発展できるほど広い」と述べている。国際秩序を都合のいいように作り変えようとしていると見られてきた中国が、違いを認め共存するという方向に転換したとも解釈できる。

一方で、この習主席の発言と、これまで述べてきたフィリピンに対する中国海警の強硬な活動にはギャップが感じられる。

中国では、ある組織が中央政府の発言とは異なる行動をとることがあると指摘されている。海洋権益という他国との軋轢が顕在化しやすい問題において、海警が自らの存在感をアピールし、発言力強化を目指し強硬姿勢をとっている可能性は否定できない。しかしながら、海警は2018年の組織改編において、武装警察の一部として中央軍事委員会の一元的指揮を受ける組織となっており、中央軍事委員会主席でもある習主席の意図に反して行動するとは考えられない。こうしたことからすると、米中首脳会談における「違いを認めた上で共存」というのは、あくまでも対米上のレトリックであり、可能な限り、国際秩序を自らの都合のいいように変えていくという姿勢に変化はないと見るべきであろう。

二点目は、オースチン国防長官がフィリピン防衛に対する強い意志を示し、その範囲は南シナ海全般に及ぶというコミットメントを明らかにしたことである。この背景にはフィリピンの対中姿勢への懸念があるとみられる。フィリピンは南シナ海の領有権問題について国際仲裁裁判所に提訴した唯一の国であり、2016年7月の中国の主張を国連海洋法違反とする仲裁裁判所の裁定を引き出す成果を上げている。

しかしながらフィリピンは、提訴時の大統領であるアキノ氏からドゥテルテ氏に政権交代した途端に、本裁定を「単なる紙屑」とする中国との関係強化に舵を切っている。米国はフィリピンの地理的重要性をよく認識しており、米比相互防衛条約の実効性を高めるために、フィリピンから新たに4つの基地の提供を受けた上で、二国間だけではなく、日本、豪州、韓国そして英国のそれぞれの軍が参加する多国籍共同訓練を実施している。一連の軍事的プレゼンスの強化に加え、今回のコミットメントは、フィリピンを米国陣営に取り込む事を内外に明らかにし、中国をけん制する目的があったと推定できる。

独善的行動を国際社会に訴え、エスカレーションを防ぐ

強調したいのは、国益に係る問題は妥協してはならないという事である。フィリピンは、中国が設置した浮遊障壁を自ら撤去している。これに対し、わが国は口先介入にとどめる例が目立つ。例えば、中国は尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域にブイを設置している。そのことを日本政府は昨年7月に確認したが、航行警報を発するとともに、外交ルートで撤去を求めただけで、中国は応じていない。昨年11月に行われた日中首脳会談において、岸田文雄総理はブイの即時撤去を求めたとしているが、具体的動きは報道されていない。わが国の排他的経済水域に無断で人工物を設置したのであるから、明らかな国連海洋条約違反であり、フィリピン同様に日本が撤去すべきである。外交ルートでの抗議のみにとどめれば、今後中国がさらにブイなどを設置し、自国の排他的経済水域であるという既成事実化を許すことにつながりかねない。

2012年に日本が尖閣諸島を国有化して以降、中国公船の活動が常態化している。中国は、尖閣諸島領海内を航行するわが国の漁船や海上保安庁巡視船に対し、領海外退去を求めるなど、尖閣諸島におけるわが国の施政権に対する挑戦を継続的に実施している。海上保安庁ウェブサイトによると、2023年に中国公船が尖閣諸島の接続水域を航行した日数は352日間となり、過去最大であった2022年の336日を超えている。また、「海上保安レポート2022」によれば、1000トン以上の巡視船の数は、2012年には海上保安庁が数的に優位であった。ただ、2021年12月末時点で見ると、海保の70隻に対し、ほぼ倍の132隻となっている。さらには、中国海軍のフリゲートやコルベットを改造した船舶も確認されている。

中国は「サラミスライシング」と称される、既成事実を積み上げ、権益を次第に拡大する方法をとっている。海洋権益に係る中国の独善的な行動に毅然とした態度をとらなければ、中国が徐々に自己権益を拡大してくると考えるべきである。2010年に海保巡視船に中国漁船が意図的に衝突した際、中国漁船船長を那覇地検の判断で釈放したことに加え、証拠であるビデオの公開は、海上保安庁職員によりリークされるまで実施しなかった。中国の独善的な行動を抑えるためには、中国の違法行動を積極的に公開し、自国権益を守るため国際社会に主張(ナラティブ)していかなければならない。

フィリピンが、中国により設置されたブイを撤去したり、中国海警による放水されるといった強硬手段を積極的に公開したりする事は、中国の独善的活動を国際的に認知させ、エスカレーション防止に効果的である。昨年11月3日、日本は「政府安全保障能力強化支援(OSA)」としてフィリピンに沿岸監視レーダーの供与を決定している。フィリピンが毅然とした行動を継続するためには、自らの防衛能力を強化するとともに、米国のみならず周辺諸国の協力が不可欠である。日本は、フィリピンとの防衛協力をさらに深化させ、フィリピンの南シナ海海洋権益に対する毅然とした態度に学ぶべきであろう。

写真:AP/アフロ

地経学の視点

長い海岸線を持つ海洋国家にとって、他国による海上からの主権侵害は厄介な問題だ。日本においても、尖閣諸島国有化以降、中国公船の島周辺での活動が常態化。外交ルートでの抗議や現場における退去要求といった対応を続けるも、一進一退の状況が続く。国際社会とコミットし、中国の主権侵害を訴え続けるフィリピンは、中国側が設置したブイを撤去するといった独自の行動も活発で、その毅然とした対応に日本が学ぶべきだという筆者の主張は重い。

もちろん、政治体制の違いや長年にわたる日中両国の歴史的関係性もあり、フィリピンの行動をそのまま日本がまねればよいというわけではないだろう。しかし、西側諸国の一員である日本にとって、いかなる場面においても「力による現状変更」は許されるものではない。

今や東シナ海・南シナ海の海上権益に野心を隠そうともしない中国に対して日本が毅然とした対応を取ることは、同じように中国の「力による現状変更」に直面する国々にとって励みになるはずだ。もちろん各国とも譲れない利害を抱えているが、少なくとも無法な力の行使は許さないという一線では連携できる。その価値観の鎖で、独善的な国家に対峙していくことが求められる。(編集部)