ウクライナ戦争は1年あまりが経過した。当初ロシアが思い描いた短期決戦の思惑は外れ、いまだに収束の兆しは見えない。和平の道を探るにしても、犠牲者が増え続ける中で、両国とも国内世論を納得させるだけの「戦果」が必要となっている。

ベンアミ元イスラエル外相は、4月2日付ニューズウィーク日本版で、ウクライナ戦争の終結に関するコラムを寄稿した。同氏は、政治指導者は「戦争を終わらせるには完全な勝利ではなく、不完全な和平に甘んじざるを得ない」と指摘する一方、「世論は政治指導者以上に好戦的」になっており、和平で妥協を見せれば両国のリーダーは裏切者呼ばわりされかないと論じている。

互いに引けない状況で、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領は戦争を終わりに導くことができるのか。本稿では、ウクライナとロシアの世論調査を読み解きつつ、戦争終結への方向性を考えてみたい。

ウクライナ世論は好戦姿勢を崩さず

ウクライナは今、和平を望んでいるのだろうか。世論はむしろ好戦姿勢を強めているように思われる。今回の戦争以前、2014年にロシアに併合されたクリミアを取り戻すべきだとの声が大きいのだ。

ウクライナのキエフ国際社会学研究所が今年3月に行った世論調査によると、「軍事的手段でクリミアを解放するリスクを冒す価値はあるか」という質問に対し、68%が「戦争が長期化してもクリミアを奪回すべきだ」と答えている。他方、「クリミア奪回は断念し、東部2州(ドネツク・ルガンスク)を含む領土の解放(ロシア軍の撤退)」を望む、との回答は24%にとどまる。また、67%が「ロシアは戦争を継続できるだけの国力を維持している」との現状認識を示しており、ウクライナの人々は、戦争の長期化とさらなる犠牲を覚悟してでもクリミアを取り戻すべきだと考えているようだ。

このような世論を背景に、ゼレンスキー大統領は「クリミアの解放により、人々の生活を破滅させるロシアのあらゆる試みに終止符を打つ」とし、2014年のクリミア併合以前の国境への復帰を目指しているようだ。

とはいえ、今回のウクライナ戦争によってクリミアが奪われたわけではない。なぜ、ウクライナ世論はクリミアに固執するのか。それを探るため、クリミア半島の歴史を振り返ってみよう。

強まるクリミア奪還論

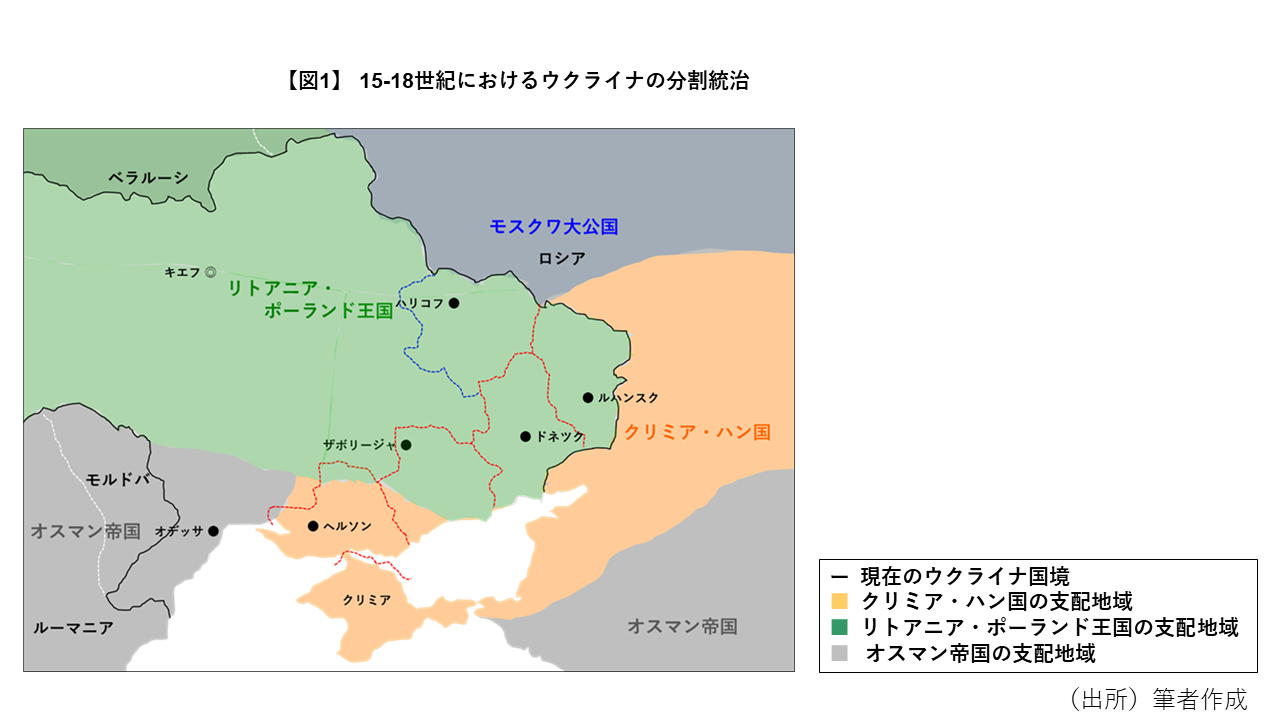

16世紀半ば、ウクライナ大陸部は、リトアニア・ポーランド王国の支配下に置かれた。同王国は、貴族による農民の農奴化を進め、宗教や言語のポーランド化を図り、独自の「ウクライナ文化」が形成されていった。

一方、クリミア半島は、モンゴル族国家クリミア・ハン国の支配下に置かれた。ハン国は、住民に服従を誓わせて納税させることにより、住民による自治を認めた。住民の宗教や言語が容認されてきたことで、クリミアには「キエフ・ルーシー(ロシア)文化」が維持されてきた(図1)。

異なる歴史を歩んできたウクライナ大陸部とクリミア半島は、18世紀後半にロシア帝国に併合されたが、そこから複雑な経緯を辿ることなる。

ロシア革命を経て1922年12月に成立したソビエト社会主義共和国連邦では、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国とクリミア自治共和国はソ連の構成国として、別々に行政区分されていた。

その後、第二次世界大戦が開戦し、ドイツ降伏後の1945年6月、クリミア自治共和国は廃止されてロシア・ソビエト連邦社会主義共和国に編入され、クリミア州となった。さらに54年2月、ソ連邦最高会議幹部会は同州を地理的に隣接するウクライナに編入した。

1991年8月、ウクライナはソ連からの独立を宣言、同年末のソ連崩壊によってウクライナの独立が果たされた。だが、クリミアは再びウクライナから離れる。2014年3月、親欧米派により親露派政権が倒されるマイダン革命が発生、親露派のクリミア議会はクリミアの独立を宣言し、ロシアに併合された――これが現在のクリミアの状況である。

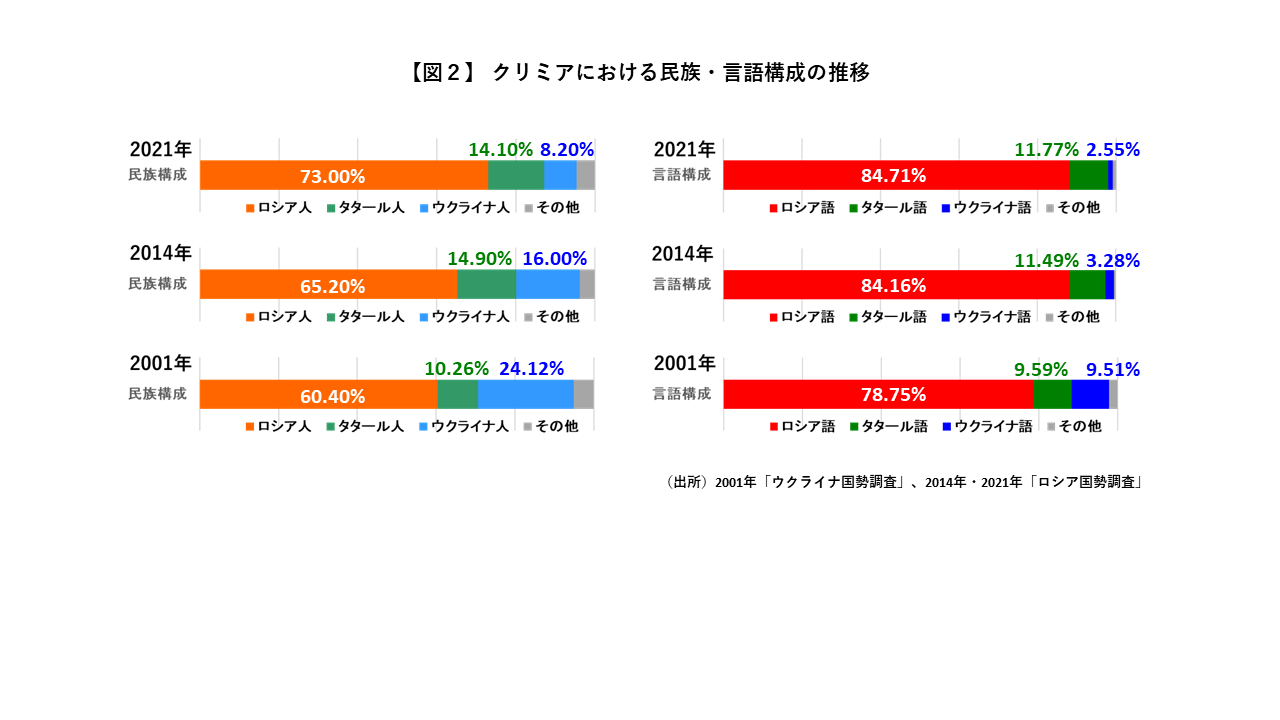

このように編入を繰り返してきたクリミアは、民族構成も変遷している。国勢調査を基に、ロシアによる併合前の2001年と、ウクライナ侵攻前の21年を比較すると、ロシア人が60.40%から73.00%に増加したのに対し、ウクライナ人は24.12%から8.20%に減少している。

同様に、常用する言語構成を見ると、ロシア語が78.75%から84.71%に増加したのに対し、ウクライナ語は9.51%から2.55%に激減している。これは、教育機関の96.9%(2020年)がロシア語で授業を行っていることに起因すると思われる。このように「ロシア化」が進んでいるクリミアを、ウクライナが奪回するにはさらなる戦争の長期化が予想される(図2)。

しかし、ウクライナにとってクリミアは、1997年5月に署名された「ロシア・ウクライナ友好協力条約」でうたわれた領土保全と国境の不可侵が保障される領土である。従って、ロシアによるクリミア併合により同条約が失効となった現在でも、ウクライナ国民にとって「クリミアはウクライナの領土」という意識が強い。むしろ今回の戦争によって多大な犠牲を払っているだけに、より「戦果」を求める気持ちが強まっているのかもしれない。

ウクライナの世論は、「1991年のウクライナ独立時の領土を回復するため、2014年にロシアに併合されたクリミアを奪回すべきだ」と強く主張している。このように好戦化した世論に対し、ゼレンスキー大統領は、ロシアに妥協的な和平交渉を言い出せない状況に置かれているようにみえる。

一枚岩ではないプーチンの側近

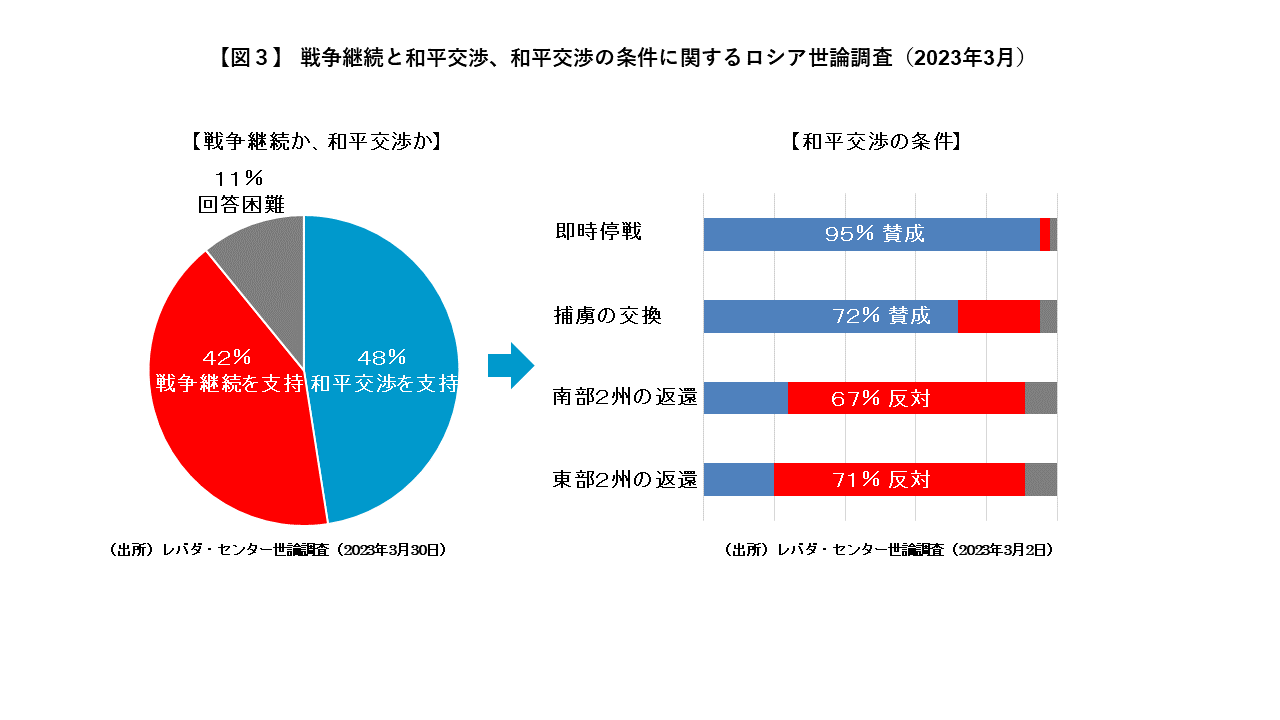

他方、ロシアの世論はどうか。ロシアの独立系世論調査機関レバダ・センターが3月に行った世論調査によると、42%が「特別軍事作戦(ウクライナ戦争)の継続を支持する」と答えたのに対し、それを上回る48%が「和平交渉を支持する」と回答している。

しかし、和平交渉の条件については、「即時停戦」に95%、「捕虜の交換」に72%が賛成と答えた一方、併合した「南部2州(ザポリージャ・ヘルソン)の返還」には67%が、「東部2州(ドネツク・ルガンスク)の返還」には71%が反対と答えている(図3)。

昨年12月、プーチン大統領は「目標は軍事衝突を継続することではない。この特別軍事作戦を終わらせることを目標としている」と発言する一方、このような世論を考慮してペスコフ大統領報道官は「特別軍事作戦は目標達成のための唯一の手段であり、継続される」と停戦を否定している。

こうしたなか、ウクライナ国防省情報総局のユーソフ報道官は3月17日、SNSで「ロシア政府内で(プーチン大統領に対する)不満がますます高まっている」とし、ロシア政府はプーチンの後継者探しを始めていると投稿した。投稿内容を裏付ける情報はない。しかし、プーチン大統領を取り巻く側近たちは一枚岩ではなく、「過激派」「穏健派」「テクノクラート派」に分かれているように見える。

「過激派」は、ウクライナ侵攻を強く進言したパトルシェフ安全保障会議書記とボルトニコフ連邦保安庁長官、核兵器使用をちらつかせて恫喝(どうかつ)的発言を繰り返すメドヴェージェフ安全保障会議副議長(前大統領)――である。

「穏健派」は、ウクライナ侵攻には慎重だったショイグ国防相、侵攻前に欧米諸国との対話を進言してプーチン大統領から黙殺されたナルイシキン対外情報局長官、平和的解決の議論を提案したマトヴィエンコ連邦院(上院)議長たちが挙げられる。

「テクノクラート派」には、戦争に関する公式な発言を一切行っていないミシュスチン首相、大統領の決定に従い黙々と忠実に職務を遂行するラブロフ外相たちが該当するだろう。

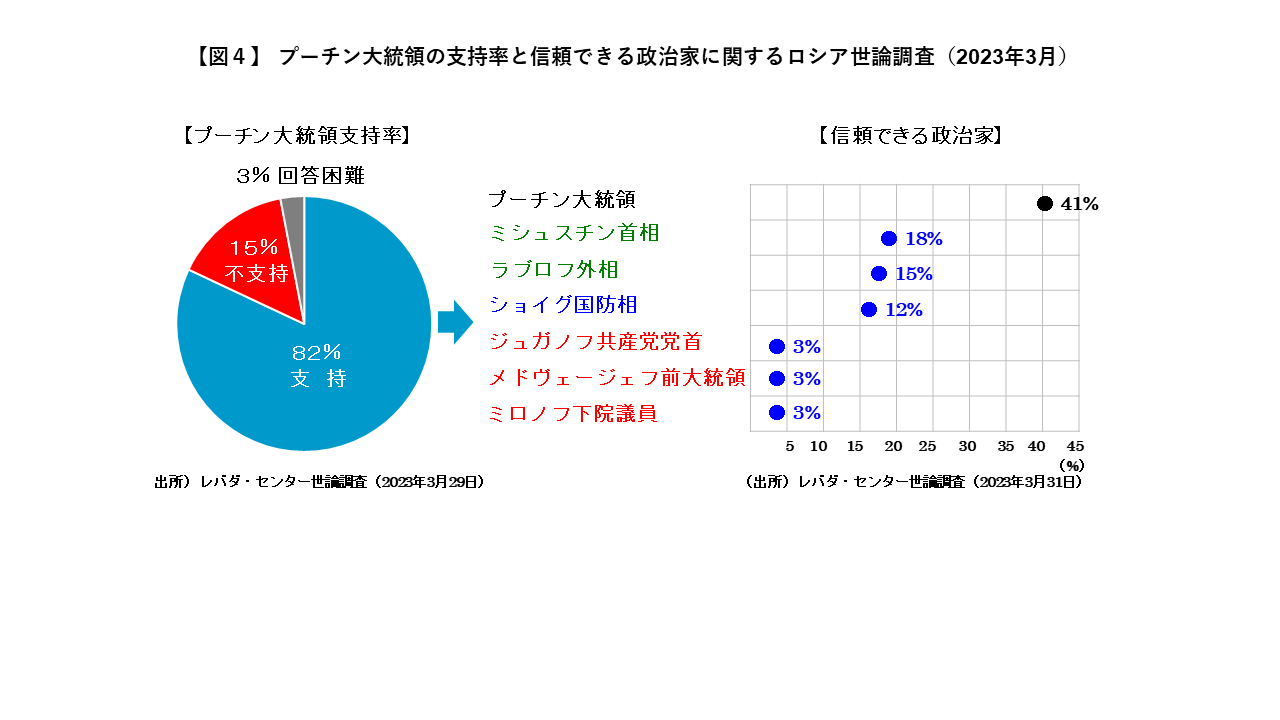

3月末に行われたレバダ・センターの世論調査では、プーチン大統領に対する支持率は82%と依然として高い。他方、「信頼できる政治家」としては、プーチン大統領の41%に続き、テクノクラート派のミシュスチン首相が18%、ラブロフ外相が15%、穏健派のショイグ国防相が12%であり、メドヴェージェフ安全保障会議副議長たち過激派の政治家は3%と低く、国民はプーチン大統領に次いでテクノクラート派や穏健派の政治家を信頼していることが分かる(図4)。この調査を見る限り、ロシア世論としては、ウクライナよりは和平を望む声が強いように思われる。

「侵攻前の状態への復帰」か「実効支配地域」か

いずれにせよ和平交渉を進めるためには、ウクライナ側は「クリミア奪還」、ロシア側は「併合4州の返還反対」という声を鎮静化させることが必要となる。好戦的な世論を受け入れて戦争の長期化を覚悟するか、世論を抑えて戦争終結のための和平交渉に臨むべきか――両国の政治指導者はジレンマに陥っている。

このようななか、両国とも和平の可能性を巡って、世論の反応を探っているフシがある。

ウクライナ大統領府シビハ副長官(外交・安全保障担当)は4月5日、「クリミア半島との境界までロシア軍を押し戻せれば、外交交渉を進める用意はある」と述べた。だが翌6日、ポドリャク大統領府顧問は「クリミアを含む領土からロシア軍を撤退させるまで領土に関する交渉を認めない」と否定した。

両者の発言に関してニキフォロフ大統領報道官は、「和平交渉の可能性について語れるのはゼレンスキー大統領だけだ」と述べた。一見、大統領府内の意見対立にも見えるが、これは「侵攻前の状態への復帰」を停戦条件とすることに対するロシアや国際社会の反応を探るウクライナの「観測気球」ではないであろうか。

対するロシア。東部ドネツク州バフムトの前線で戦っている民間軍事会社「ワグネル」創設者プリゴジンは4月14日、「プーチン政権は軍事作戦の終了を宣言すべき時だ」とSNSに投稿し、「今年2月24日時点の前線を停戦ラインとすべきだ」と主張した。これもまた、「実効支配地域」を停戦条件とすることに対するウクライナや国際社会の反応を探るロシアの「観測気球」ではないだろうか。

「実効支配地域」を停戦条件とすることは、国際社会が認める可能性は薄い。「力による一方的な現状変更の試みで、断じて許容できない」(岸田文雄首相、2022年2月25日)、「ウクライナの主権領土を自分たちのものだとするロシアの言い分を決して認めない」(バイデン米大統領、22年9月30日)といった発言からもそれはうかがえる。従って、「侵攻前の状態への復帰」が現実的な停戦条件であると思える。

「和平を仲介できる国」も世論が重要に

もちろん国際社会は、戦争が長引くことでエネルギーや食料価格が高騰して各国の国民生活への影響が長期化されることを望んではいない。国内世論とのジレンマに陥っている両国の政治指導者にとって、和平交渉へ進むためには国際社会の仲介という「外圧」が必要となっている。

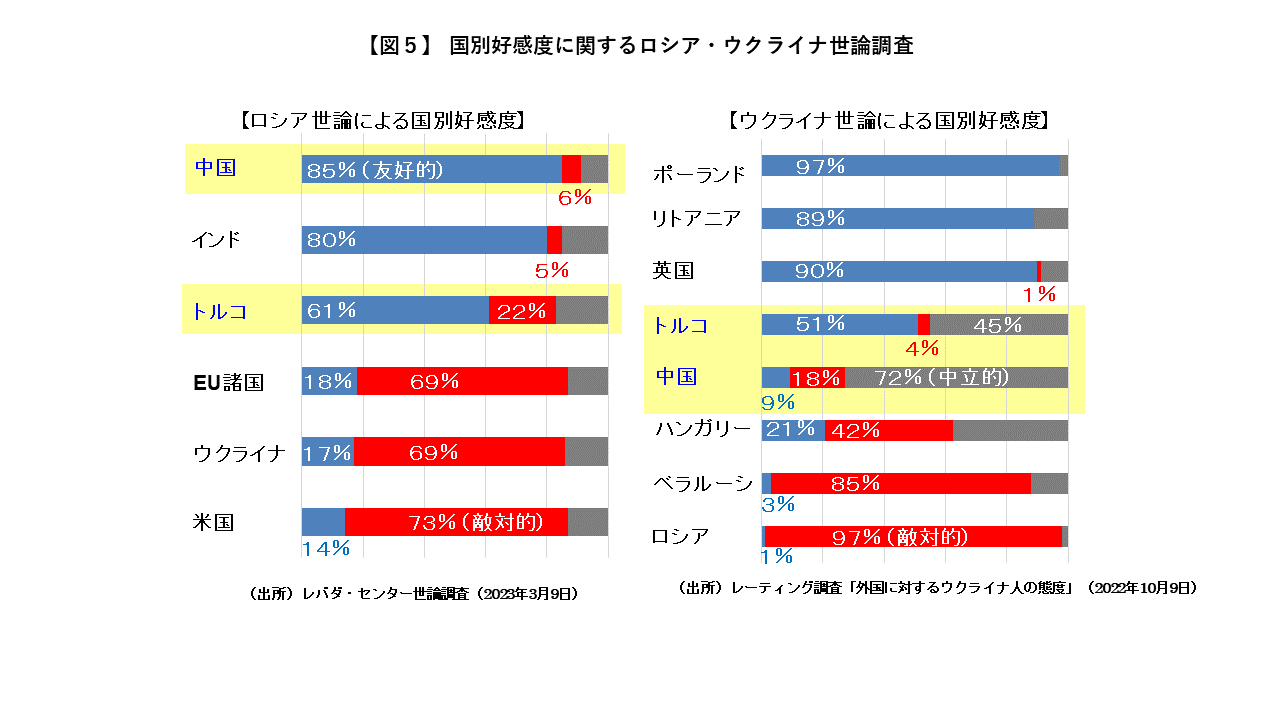

では、ロシアとウクライナ両国の世論と政治指導者を仲介できる国はどこであろうか。ロシアとウクライナで行われた世論調査から、両国の国別好感度を比較してみると、3月上旬にロシアで行われたレバダ・センターの調査で「友好的」と回答された国は、中国が85%、インドが80%、トルコが61%であった。

これに対して昨年10月にウクライナで行われた調査会社レーティングの調査では、中国は「友好的」が9%であるものの72%が「中立的」と回答、インドは調査対象にはなく、トルコは「友好的」が51%で「中立的」も45%を占めた(図5)。

ロシアとウクライナ両国の世論に従うならば、「友好的」「中立的」と評価されている中国とトルコの動向について注目していくべきだろう。

写真:ロイター/アフロ