「今」の状況と、その今に連なる問題の構造を分かりやすい語り口でレクチャーする「JNF Briefing」。今回は、元・海上自衛官で、護衛艦艦長、シンガポール防衛駐在官、護衛隊司令などを歴任、2011年に海上自衛隊情報業務群(現艦隊情報群)司令で退官した末次富美雄編集委員に、昨年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」について解説してもらった。メディアの一部では、同戦略に盛り込まれた新たな概念である「反撃能力」について、「先制攻撃を許容する趣旨ではないか」という声も上がっているが、それは大きな間違いだ。では、真の狙い、そして課題はどこにあるのだろうか。

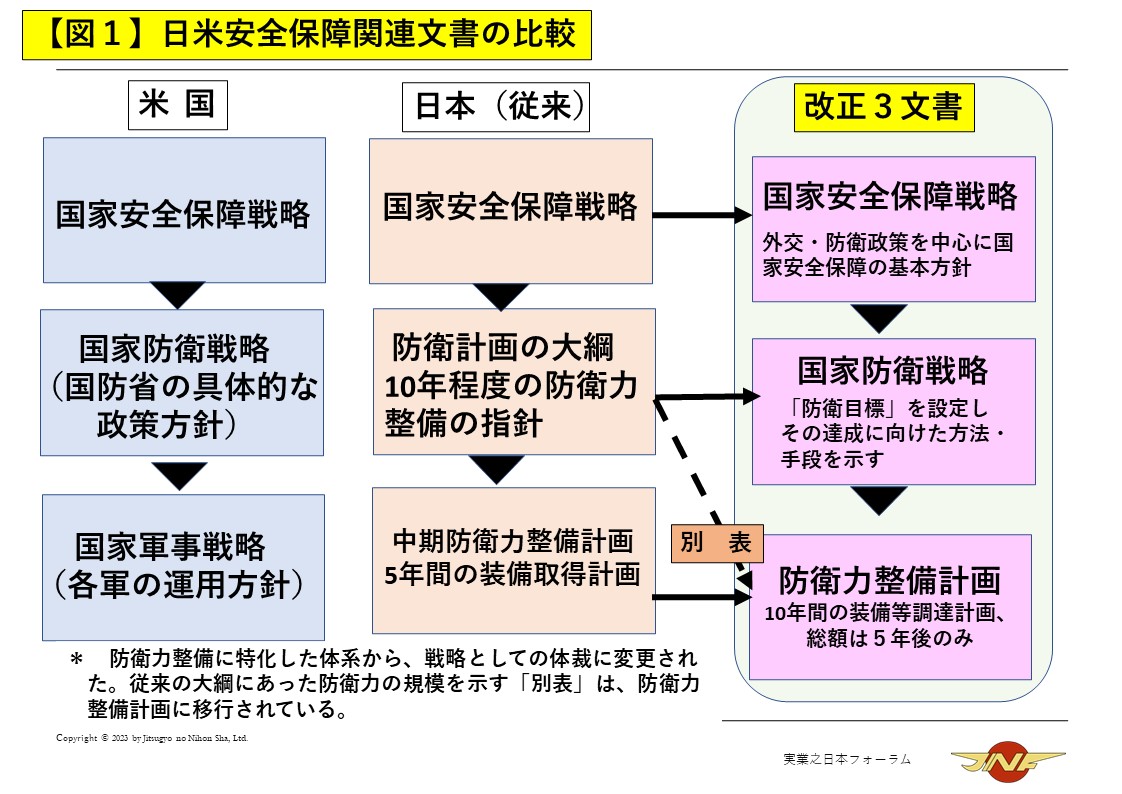

今回は昨年12月16日に閣議決定された国家安全保障戦略について、注目点を説明します。まずは、従来の日米の安全保障関連文書と、今回改正された3文書(以下、防衛3文書と呼びます)を比較してみましょう(図1)。

米国の安全保障戦略には、国家の基本文書となる「国家安全保障戦略」、国防省が定める「国家防衛戦略」、そして各軍の運用方針を示す「国家軍事戦略」があり、基本戦略から具体的な能力・機能まで3段階で構成されています。

同じように、今回の改正前の日本の3文書は、「国家安全保障戦略」「防衛計画の大綱」「中期防衛力整備計画」という3段階になっていました。しかし、その成り立ちは日米で大きく異なります。日本では当初、国家安全保障戦略や中期防衛力整備計画はなかったからです。

防衛計画の大綱は、1976年に政府によって決定されました。日本としてどれだけの規模の防衛力を整備すべきかという議論を経て、防衛費について「GDP比1%」という枠を設け、10年間をメドとしてどのレベルまで防衛力を整備すべきかという大枠を示すことを目的としたものです。当時、基本文書としては、わずか4項目の「国防の基本方針(57年制定)」しか存在しませんでした。また、中期防衛力整備計画が策定されたのは85年です。わが国の防衛に対する関心はその程度だったということです。

2013年に国家安全保障戦略が制定されてからは、防衛計画の大綱が10年程度の防衛力整備の指針を示し、中期防衛力整備計画が5年間の装備取得計画を示すという構成となりました。米国の防衛戦略などと比較すると、戦略というよりは防衛力整備に偏っていました。

今回の防衛3文書では、「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」という構成に様変わりしました。基本方針たる国家安全保障戦略の位置付けは変わりませんが、防衛計画の大綱に示されていた同戦略を達成するためのアプローチを「国家防衛戦略」として制定、そして大綱に示されていた「防衛力整備の指針」(いわゆる「別表」)は、「防衛力整備計画」に移行されました。

加えて、5年間の装備取得計画であった中期防衛力整備計画も防衛力整備計画に統合されました。これにより防衛力整備計画では、「10年間の調達計画」と「5年間の防衛費の総額」を示す形になっています。

なお、軍(日本では自衛隊)の運用方針を示す米国の「国家軍事戦略」に該当する文書は、現時点ではまだ示されていません。もっとも、防衛省が監修する防衛白書には、自衛隊の運用に係る事項が含まれているので、それが国家軍事戦略の一部をなしているとも考えられます。いずれにせよ、今回の防衛3文書で、国家安全保障に関する戦略体系ができ上がったと言えます。

「他国の眼」を意識した国益

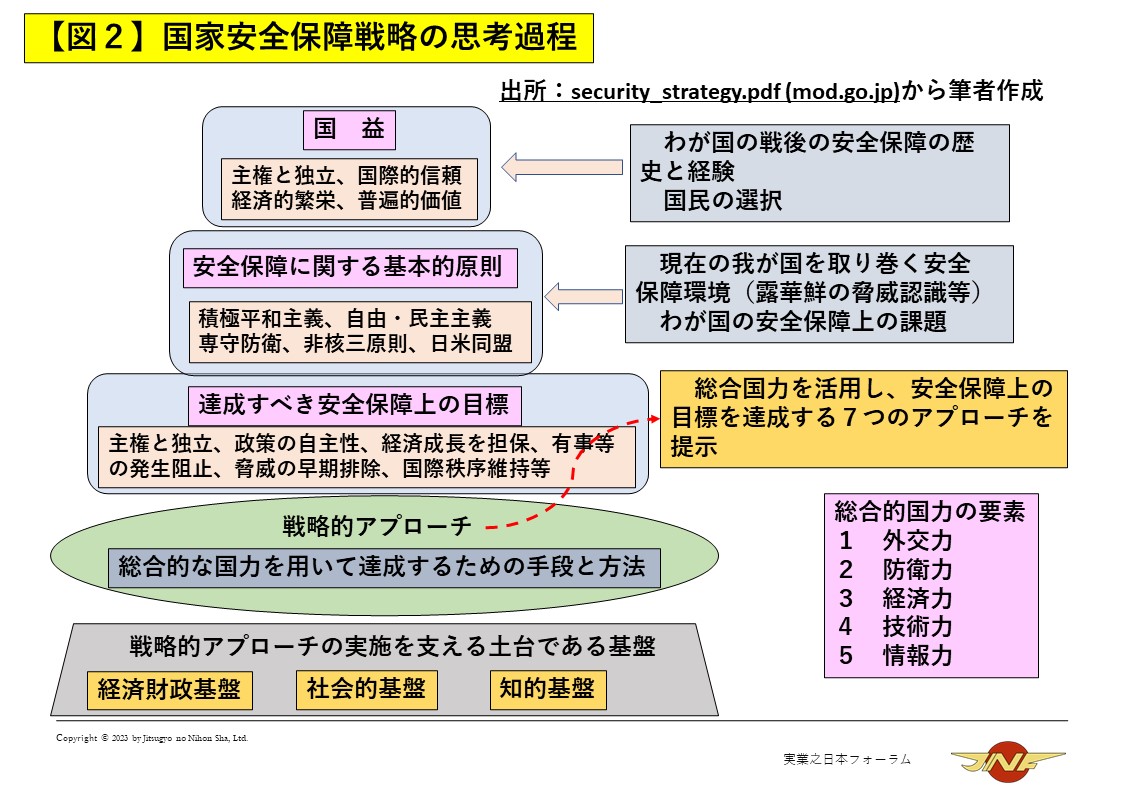

図2は、国家安全保障戦略の構成、思考過程を私なりにまとめたものです。「わが国の国益は何か」という分析からスタートし、日本の戦後の安全保障の歴史と経験、あるいは国民の選択から国益を導き出しています。

導き出された国益には、「主権と独立」といった各国に共通する理念も示されていますが、米国の国家安全保障戦略と比較すると若干違った価値観が示されています。それは、世界で信頼され、好意的に受け入れられる国家・国民を目指すこと(図2には「国際的信頼」と要約しています)です。これを国益の一つとしている国は珍しいと思います。

ちなみに、米国の国家安全保障戦略(National Security Strategy=NSS)では、「自由で、開かれ、反映し、安定した国際秩序を確立する」ことをストラテジック・ゴール(戦略目標)として示しています。その中には、国際的な好意を勝ち取るという価値観は一切入っていません。

この国益に基づき、日本を取り巻く環境や課題を踏まえ、安全保障に関する基本的原則が定められています。同原則には「積極平和主義」をはじめ、「専守防衛」「非核三原則」「日米同盟」などを盛り込み、安全保障に関する原則としています。とりわけ「専守防衛」「非核三原則」を具体的な国家としての施策、アプローチを決定する上で順守すべき価値と位置付けている点は大きな特徴だと思います。

日本が持つべきは「意欲をそぐ抑止力」

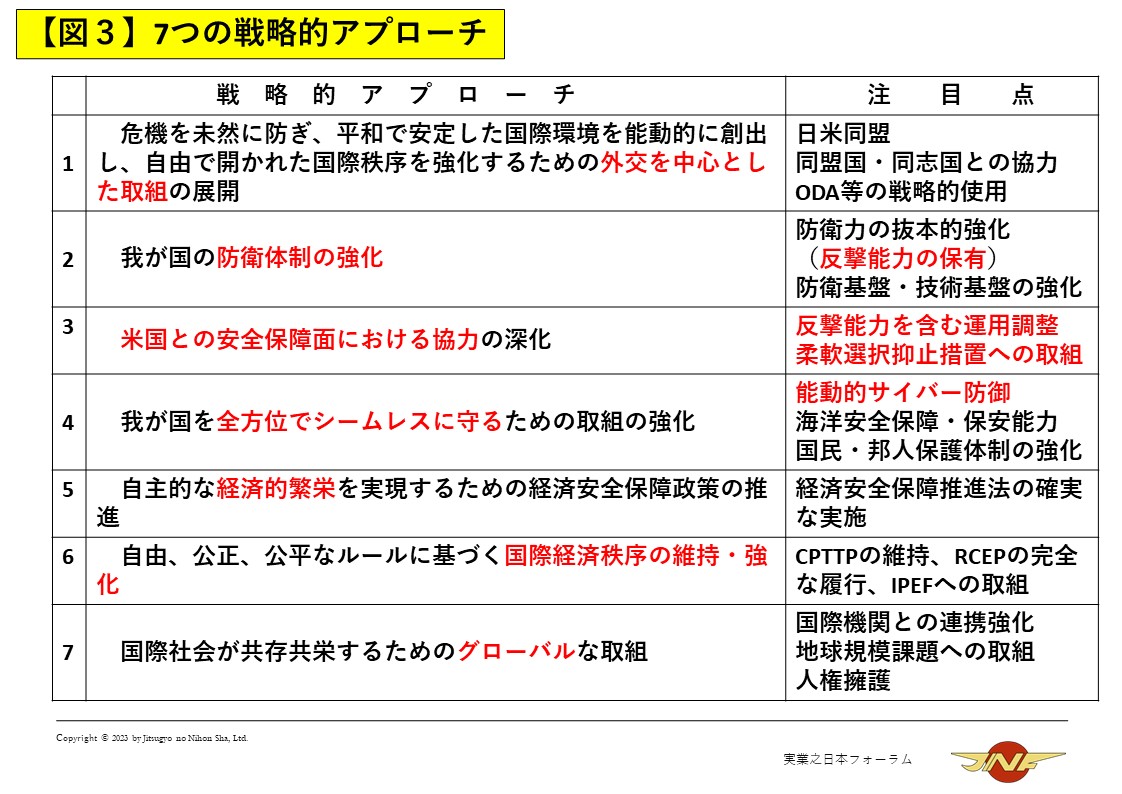

こうした過程を経て、国家安全保障戦略では、戦略的アプローチとして総合的な国力を用いる手段と方法を7つ示しています(図3)。

各アプローチに注目点がありますが、特に、2で示した「反撃能力の保有」、3の「反撃能力を含む運用調整」と「柔軟選択抑止措置への取組」、4の「能動的サイバー防御」について述べます。

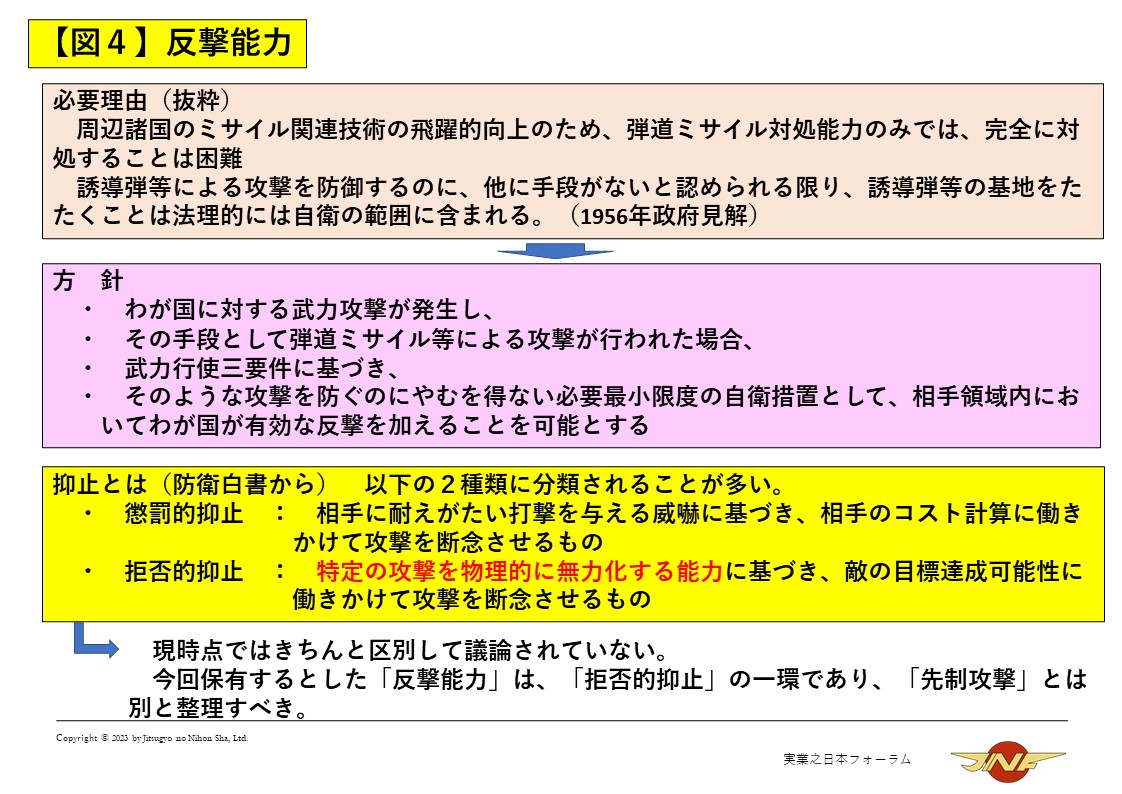

まず、「反撃能力の保有」と「反撃能力を含む運用調整」に関してです。図4に国家安全保障戦略に示された「反撃能力」に関する内容を示しています。

相手のミサイル発射拠点をたたく「反撃能力」が必要な理由は、周辺国の弾道ミサイルなどの研究開発が進み、従来のようにそれを迎撃する能力のみでは対処が困難だということがあります。そこで、「反撃」の概念が盛り込まれました。

「反撃は自衛権の逸脱になるのではないか」という疑問に対しては、法的根拠として、1956年の政府見解「誘導弾などによる攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれる」を挙げています。

加えて、反撃能力の行使については抑制的です。具体的には、「わが国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル攻撃が行われた場合、武力行使三要件に基づいた必要最小限度の自衛措置として、相手領域内において我が国が有効な反撃を加えられる」という、かなり限定的な規定ぶりとなっています。

岸田文雄首相は、反撃能力について「抑止力となる」と述べています。防衛白書によると、一般的に抑止というものは「懲罰的抑止」と「拒否的抑止」の2種類があるとされます。「懲罰的抑止」は、相手に耐えがたい打撃を与える可能性があるという威嚇によって、相手のコスト計算心理に働きかけて攻撃を断念させるもの。「拒否的抑止」は、特定の攻撃を物理的に無力化させる能力に基づき、攻撃を断念させるものです。

この点、反撃能力は、示された方針を見る限りは「拒否的抑止」に該当します。一部報道では、「反撃能力は先制攻撃を許容するものではないか」という議論もありますが、拒否的抑止を趣旨とする以上、先制攻撃とは全く異なる概念だということが分かります。

国境なきサイバー空間

次に、「能動的サイバー防御」です。サイバー領域の防衛の重要性は、2014年にロシアがサイバー攻撃を駆使し、少ない被害でウクライナ領とされるクリミアを併合したことからも明らかです。その教訓からウクライナはサイバー攻撃への備えを固めました。ウクライナ戦争において、ロシア軍が当時と同等の能力を持ちながらサイバー戦において勝利を得ていないのはそのためでしょう。国家安全保障戦略では、サイバー防御に「能動的」という表現を加え、先手を打って対抗措置を取る方向性が示されています。

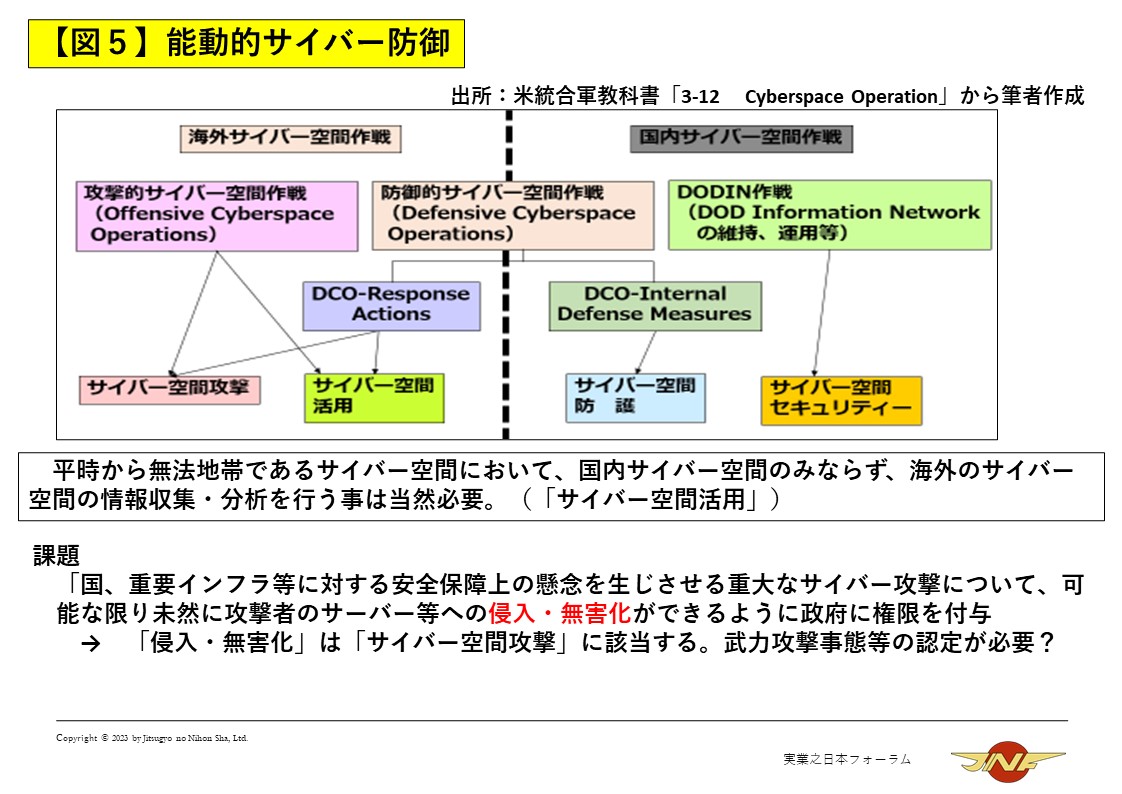

サイバー防御について、まず米国の戦略から見てみましょう。図5は、米国の「Cyberspace Operation」という統合軍の教科書から抜粋したものです。

サイバー空間を国内と海外で分けていますが、この分野は「ボーダーレス」というのが基本的な考え方です。つまり、国内のサイバー空間のセキュリティーだけを守っていてもすべてのサイバー攻撃には対処できない。海外のサイバー空間をきちんと把握することも、サイバー防御には必要なのです。平時から無法地帯であるサイバー空間において、国内のみならず海外のサイバー空間の情報収集・分析を行うことは当然必要です。

話を国家安全保障戦略に戻すと、その中に「安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃について、可能な限り未然に攻撃者のサーバーなどへの侵入・無害化ができるように政府に権限を付与」という表現が加えられた点には要注意です。「Cyberspace Operation」の概念から考えると、「侵入・無害化」は、「サイバー空間攻撃」にまで踏み込んでいると解釈できます。このことから、個人的には対処措置の明確化のために、日本が侵攻を受ける「武力攻撃事態」の認定が必要だと思います。

FDOに即して国力を顕示せよ

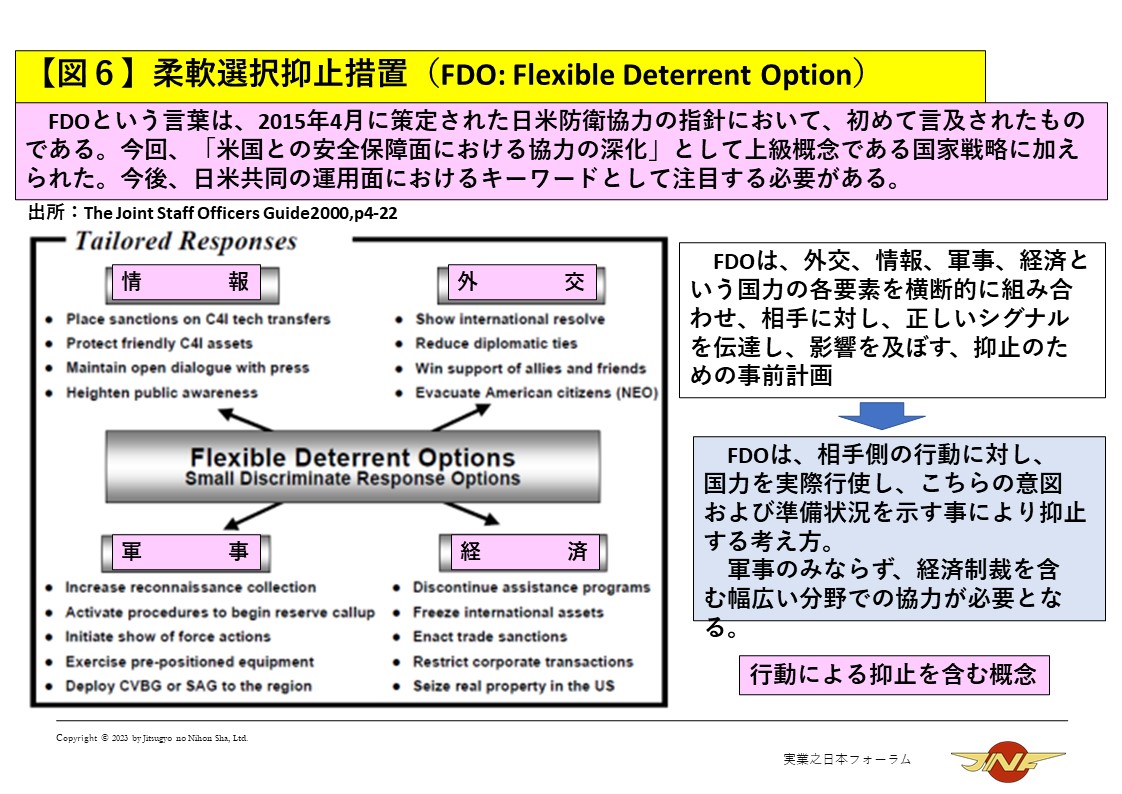

戦略的アプローチで掲げられた「柔軟選択抑止措置」(Flexible Deterrent Option =FDO)という言葉は、2015年4月に出た日米防衛協力の指針(いわゆるガイドライン)で示されています。しかし今回、「米国との安全保障面における協力の深化」という概念の中で、国家戦略にFDOが加えられたのは大きな特徴です。今後、日米共同の運用面におけるキーワードとして注目すべきでしょう。図6は、FDOの説明です。

2000年の米統合軍の「Officers Guide」によると、FDOは、「外交」「情報」「軍事」「経済」という国力の各要素を横断的に組み合わせて、相手に対して正しいシグナルを伝達し影響を及ぼす、抑止のための事前計画と位置付けられています。現在では、これに「技術」という要素が加わるでしょう。これらを組み合わせることによって、相手に対して国力を行使し、こちらの意図や準備状況を示すことで、相手の行動を抑止するという考え方です。

軍事のみならず、FDOには経済制裁などを含む幅広い分野が含まれるでしょう。「抑止」というと、静的な意味で使われることが多いですが、こちらがアクションを起こすことにより相手に行動をさせないという意味をも含めた概念と位置付けられるのです。経済的な具体例を挙げると、「Chip 4」という半導体規制の枠組みがあります。米国主導の下、日台韓が協力して半導体サプライチェーンを築いて中国に対抗する構想ですが、これも広い意味でFDOだと思います。

中露の牽制への対応が試金石

今回の防衛3文書に対する周辺国の反応はどうでしょうか。米国のバイデン大統領、オースチン国防長官、ブリンケン国務長官はそれぞれ歓迎する声明を出しています。特にブリンケン国務長官は、日本が同盟および共同対処能力の近代化や強化という、根本的に新たなステップに踏み出したと述べ、米国の日本に対する期待の大きさがうかがえます。

中国と北朝鮮は、反対、あるいは不満を表明しています。北朝鮮が12月20日に「どれほど不快に思っているかを実際の行動で示す」と述べたことには、若干の危惧があります。

(注) その後、北朝鮮は2023年1月を皮切りに各種ミサイルの発射を行い、2月18日および3月16日には大陸間弾道ミサイルとみられる長距離弾道ミサイルの発射を実施している。

なお、韓国外務省は、朝鮮半島への反撃能力の行使には、韓国との緊密な協議と同意が必要だと述べています。北朝鮮に対する行使は、反撃を考慮した場合、ある程度事前のすり合わせが必要でしょう。思ったほど韓国からの反発が強くない点は、文在寅前政権との大きな違いです。

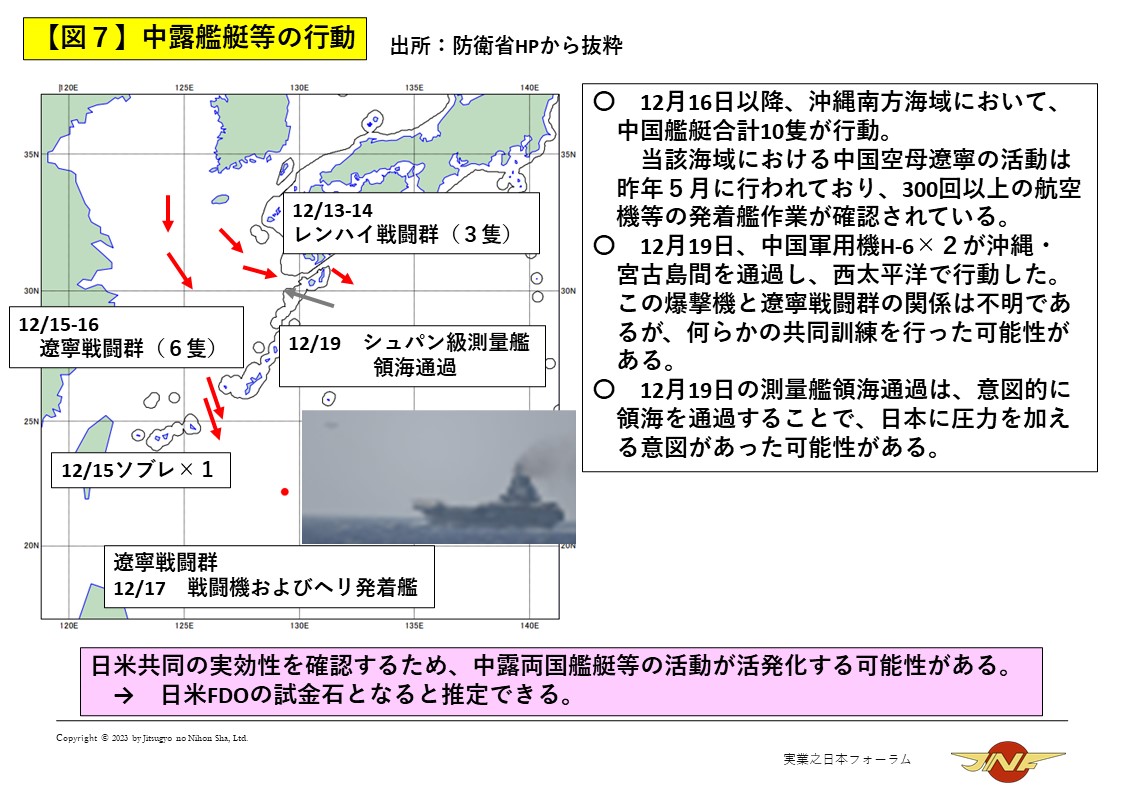

こうしたなか、中露は日本に対する圧力を強化しています。図7は、昨年12月の中国、ロシアの艦艇の動きです。

注目すべきは、中国の空母戦闘群の「遼寧」です。2022年5月に続き、また西太平洋にて発着艦訓練を行っています。これに合わせて「レンハイ」級新型駆逐艦を含む3隻の軍艦も大隅海峡を通り、西太平洋に展開しました。

12月19日には、戦略爆撃機H-6が2機、沖縄・宮古の間を通過、西太平洋で行動しました。同日にシュパン級測量艦が、南西諸島の領海を通過していますが、あえて領海を通過することで、日本に対する圧力を意図した可能性があります。21〜27日には、東シナ海で、中露の海軍共同演習が実施されることが明らかとなり、19日にはウラジオストクから艦艇が出港したという報道もありました。これら中露の活動は、わが国周辺における日米兵力の活動状況や日米共同の実態について確認する目的があるものと考えられます。

政策の明確化は急務

個人的な見解としては、日本は、反撃能力や能動的サイバー防御の考え方について未整理の部分が多い印象を受けます。反撃能力に関しては、「懲罰的抑止能力」との差別化が必要でしょう。また能動的サイバー防御においては、相手サーバーへの侵入・破壊を、安全保障に関する基本原則である「専守防衛」とどう整合させるかという点について、さらなる整理が必要です。

いずれにせよ、いわゆる日米ガイドライン、日米防衛協力の指針の見直しは不可避です。その際、反撃能力や、能動的サイバー防御に関する日米の役割分担、行使基準の調整が必要でしょう。

日本が自らの考え方をきちんと整理していないと、岸田総理が「実施する必要がある」とする対外説明にブレが生じる可能性があり、米国からの過大な期待や、北朝鮮・中国による過度な警戒感へとつながりますし、誤解を与えれば逆効果になりかねません。

今回の防衛3文書は、「安全保障政策の大きな変更」というイメージだけが先行している感は拭いきれません。実際に何が変わり、何が変わっていないかを一つひとつ明確にしていかなければなりません。各種施策への落とし込みに当たり、防衛費の財源問題を含め、議論を通じて明確化する必要があると思います。特に米軍とは、FDOの一環として、平素から共同部隊を編成し、事態に対応できる枠組みを早急に設定する必要があるでしょう。

写真:代表撮影/ロイター/アフロ