米シンクタンク、戦略国際問題研究所(CSIS=Center for Strategic & International Studies)は1月9日、「The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan」と題するリポートを公表した。2026年に中国が台湾に侵攻したと想定してウォーゲーム(図上演習)を行い、総合的に見て中国は台湾制圧に失敗する可能性が高いと結論付けた。

台湾有事に関しては、2021年3月にデービッドソン前米太平洋軍司令官が「今後6年(=2027年)以内に、中国が台湾侵攻を開始する可能性がある」との見通しを示して以降、国際社会でもそのリスクが強く認識されるようになった。22年10月には、ブリンケン国務長官やギルディ米海軍作戦部長も、中国が早い時間軸(27年以前、早ければ23年)で台湾統一を目指していると指摘している。今や台湾有事は、起こるか起こらないかではなく、いつ起こるか、どのような様相となるかに焦点が移りつつある。このようななか、CSISは独自に行ったシミュレーションに基づき、情勢の推移と共に、米中台および日本の被害規模まで具体的な数字を示している。

CSISのリポートは、2026年に中国軍が大規模空爆およびミサイル攻撃に引き続き、地上部隊を台湾に上陸させるという「D-Day」(第二次世界大戦時のノルマンディー上陸作戦時のコードネーム)モデルを採用した。3つの基本シナリオと21の一部条件を変えた代替シナリオから、最終的には「基本」「楽観的」「悲観的」「台湾単独」「極めて悲観的」の5つのシナリオに分類し、シミュレーションしている。

そして、総合的に判断し、2026年に中国が台湾侵攻に成功する可能性は低いと結論付けた。代替シナリオの前提条件には、「米国参戦の有無および時期」「日本の対応(基地使用のみ、被攻撃後の反撃、当初から参戦)」「同盟国・友好国の関与程度」「関係国の戦力」などが考慮されている。

最も可能性が高いとされた「基本シナリオ」における米軍の損害は、航空機最大372機、空母2隻、主要水上艦艇7~20隻であり、日本も航空機112機と主要水上艦艇26隻を失うと見積もられている。これに対し、中国の損害は航空機155機、艦艇138隻、地上戦で約7000人、海上で約1万5000人の死傷者が出るという。

重要なのは損害の大きさではない

報道ではこれらの損害が注目されているが、ウォーゲームで重要なことはこのような戦闘結果ではない。筆者も自衛隊在職時に幾度となくウォーゲームに参加したが、あらかじめ設定したルール、例えば、装備武器の命中率、被害に対する抗堪性(こうたんせい)やセンサーの探知能力などによって戦闘結果は大きく異なる。それらのルールをいくら精緻化しても、「戦場の霧」と言われる、戦場における不確実性を完全に排除し、実際の戦闘結果を忠実に再現することは不可能である。ウォーゲームの目的は、作為することが困難、あるいは不可能な状況下における、組織としての能力や各種制約事項を明らかにすることにある。具体的に言えば、「基本シナリオ」が成立するためには、どのような条件が必要なのかについて、共通認識を持つことが目的なのである。

CSISのリポートでは、中国の台湾侵攻が失敗に終わるために必要な4条件が示されている。すなわち、(1)台湾が抵抗する、(2)米国が速やかに参戦する、(3)米国が日本国内の基地を使用できる、(4)米国が中国の防御圏外から中国艦隊を攻撃できる能力を持つ――である。リポート発表のタイミングからすると、本ウォーゲームは昨年末に岸田文雄政権が閣議決定した防衛3文書の公表前に行われたと推定できる。そこで本稿では、防衛3文書および日本防衛力の抜本的強化の観点から、(3)の「米軍による在日米軍基地使用」を中心に、CSISの日本関与に係る見方を検証してみたい。

日本の関与レベルは一気に進む

リポートでは、日本の関与レベルについて、(1)当初から米軍が自由に在日米軍基地を使用することを容認、(2)日本領域または日本の権益への中国の攻撃に対してのみ自衛隊が交戦、(3)自衛隊に自国領域を超えた地域における攻撃を許可――の3つに分類している。その上で、この3分類は情勢の推移に伴って段階的に進むと分析している。なお、(1)以前の段階、すなわち米軍に基地使用を認めないという選択肢についても検証されているが、それは70年にわたる日米同盟を崩壊させるとして、日本として取り得ない選択肢と結論付けている。

シミュレーションによると、台湾有事の戦闘期間、損害程度は、米軍の参加が早ければ早いほど、短期間、より少ない損害となるとみられている。在日米軍基地以外で台湾に一番近い米軍基地であるグアムからの距離が約2700㎞であるのに対し、那覇から台北までの距離は約630㎞と4分の1以下である。日本、特に沖縄の在日米軍基地が台湾有事においていかにクリティカルな要衝か、距離を見ただけでも明白である。中国もこのことを十分に認識していると考えられ、日本が戦闘に参加することが確実な、日本領域への攻撃は慎重に判断するであろう。CSISのシミュレーションでも、中国が日本への攻撃を開始するのは、米軍が在日米軍基地を使用して攻撃を開始して以降である可能性が高いと分析している。

では、改定された防衛3文書はCSISのシミュレーションにどのような影響を与えるだろうか。3文書のうち、外交と防衛の基本指針となる「国家安全保障戦略」において示された「反撃能力」は、日本の安全保障の基本原則である「専守防衛」の範囲で行使される枠組みとなっている。言葉のイメージばかり先行しているが、あくまでも相手からの攻撃または攻撃の恐れが行使の前提である。

この考え方をCSISのシミュレーションに当てはめてみよう。まず、リポートで述べられているとおり、台湾有事において米軍による在日米軍基地の使用を拒否することは現実的ではなく、在日米軍基地から中国の揚陸部隊を含む中国兵力への攻撃が行われることは米軍の作戦としては当然であろう。その場合、中国の日本に対する攻撃は、「恐れ」の段階をはるかに超え、「確実」と判断せざるを得ない。すなわち、CSISのシミュレーションにおける日本の対応の3分類は、段階を踏まずに一気に進み、自衛隊が早い段階で「反撃能力」を含む実力行使の局面に至ると考える方が妥当である。むしろ、ここに段階はないと中国に認識させる方が抑止の観点からは適当である。「台湾有事は日本有事」という根拠はここにある。

日米共同における課題の洗い出しを

また「国家安全保障戦略」は、日本有事以外の日米協力要領について新たな課題を提示している。その第一は「日米の施設の共同利用の増加」であり、具体的には、これに伴う日米安全保障条約6条(基地提供)に関する交換公文の解釈が重要だと思われる。1960年1月に締結されたこの交換公文は、「日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする」と規定している。台湾有事において、米軍が在日米軍基地を使用するためには、この事前協議手続きを経る必要があるが、中国の攻撃が生起してからこの手続きを開始することは現実的ではない。速やかに意思決定できる手順を双方で合意しておく必要がある。この手続きを経ずして、在日米軍基地から米軍が台湾有事に伴う軍事行動を開始した場合、以後発生が確実な日本への攻撃の端緒を米国が作った、との批判が日本国内で広がりかねない。

次に、日米の役割分担である。日米両国は共同訓練を積み重ねており、共同要領は高いレベルにある。台湾有事において日米が共同部隊を編成することは、軍事的合理性からして当然であろう。しかしながら、共同部隊の編成には高いハードルがある。自衛隊および米軍は、それぞれの国家が定める「武器使用基準(交戦規定)」に基づき武力を行使する。「専守防衛」を安全保障の基本原則とする日本の「武器使用基準」と、米軍の「交戦規定」には大きな差がある。日米は情報共有を深化しつつも、任務あるいは地域を分担する方が適当であり、日本に期待されるのは、対潜戦と対機雷戦であろう。

最後に、防衛3文書のうち、新たに策定された国家防衛戦略で重視される「持続性・強靭性」に、防衛施設の抗堪性強化がある。CSISのリポートによれば、損害を受ける航空機のほとんどは航空基地への攻撃の際に失われるとしている。中国が、早い段階で在日米軍基地を含む飛行場の無力化を図ることは確実だ。リポートが指摘する航空機の掩体壕(シェルター)の整備に加え、破壊された滑走路を速やかに修復する装備を取得し、航空機運用に係るレジリエンス(強靭性)強化に配慮する必要がある。

第二次世界大戦中、太平洋の米海軍を率いたニミッツ提督は、「日本との戦争は、戦争末期における神風攻撃を除き、海軍大学のウォーゲーム講堂において、多くの学生によって実施されたウォーゲームの再演であった」と述べている。一方日本海軍は、ミッドウェー海戦に先立ち行われた図上演習で、「空母2隻沈没」と下された判定を、「そんなはずはない」という高級幹部の一言で、「空母1隻沈没」に変え、十分な検証を行わなかった。実際の戦闘では4隻の空母が沈み、日本敗戦のターニングポイントとなっている。

結果に拘泥し、その被害が生起した原因や、以後への影響に考えが及ばなかったことが、「図演」以上の損害を生起させた原因と言える。逆に、ニミッツ提督の言が、「第二次世界大戦における損害がウォーゲームどおりだった」という意味だったとは考えられない。「失敗も含めて、想定したシナリオを超える事象は神風以外なかった」ということであろう。ウォーゲームから読み取ったものの違いが、国の命運を左右したことを示す好例であろう。CSISのウォーゲームから学ぶことは数多くある。

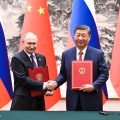

写真:ZUMA Press/アフロ