前回の寄稿「なぜ『経常黒字大国ニッポン』で円安基調が続くのか」では、日本の国際収支において経常黒字が続くのに、なぜ円安傾向が続いてしまうのかという点を解説した。そこでは会計上は黒字であっても、円転されず外貨のまま再投資される収益(第一次所得収支黒字のうち、債券利子や直接投資における再投資収益など)が半分以上に達している可能性を指摘した。これは引き続き重要な事実である。

本稿執筆時点(5月19日)では、訪日外国人観光客(インバウンド)需要の急回復ぶりが日々報じられており、「旅行収支」の黒字拡大が日本の経常黒字に寄与することが期待される。インバウンド依存には副作用も伴うと思われるが、今や日本が能動的に稼ぐことができる外貨の経路は旅行収支くらいであり、その動向は日本の未来を語る上で非常に大事である。

日本の経常収支を語る上では、第一次所得収支(利子や配当収入など)や旅行収支、そして貿易収支が話題になりやすい。このうち、旅行収支はサービス収支を構成する3項目の一つであり、残り2項目が「輸送収支」と「その他サービス収支」である。サービス収支を議論する上ではどうしても旅行収支の動向に注目が集まりやすく、これら2項目は軽視される傾向にあった。だが、サービス収支全体、ひいては経常収支全体に与える影響という意味では、旅行収支よりもその他サービス収支の方がはるかに大きな影響力を持ち始めている。今回はこのことを紹介したい。キーワードは「デジタル」「コンサルティング」、そして「研究開発」である。

「旅行」より「その他」が重要に

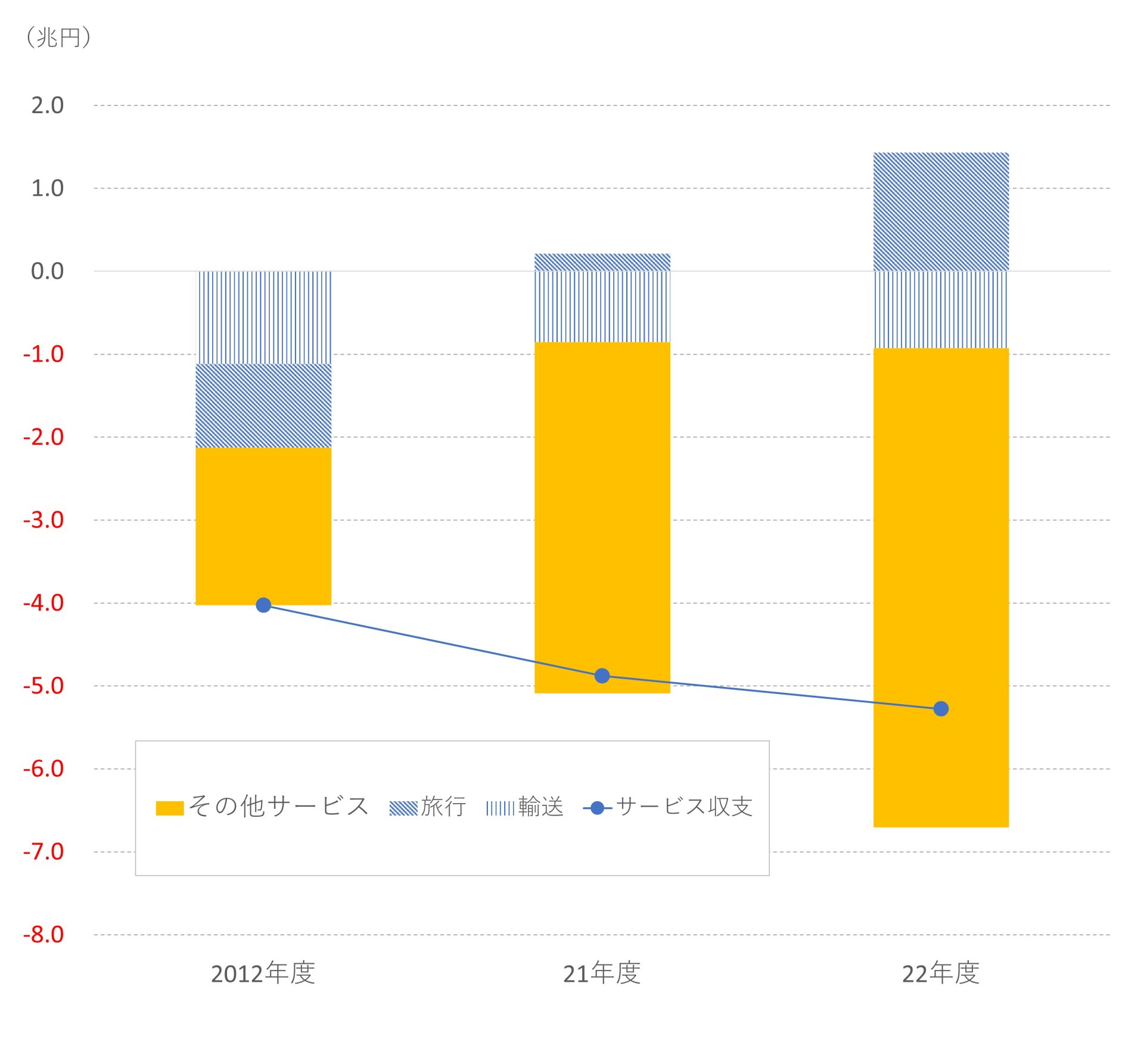

5月11日に公表された2022年度の統計では、サービス収支の赤字は▲5兆2765億円に達している。その内訳は、旅行収支が1兆4303億円、輸送収支が▲9271億円、その他サービス収支は▲5兆7797億円だ。もはやサービス収支の帰趨(きすう)は、「その他サービス収支」が握っていると言って良い。

ちなみに、旅行収支が最も大きな黒字を稼いでいた2019年度でも2兆4571億円なので、仮にピーク時までインバウンド需要が回復しても、その他サービス収支赤字の半分程度しか相殺できない計算になる。旅行収支黒字が往時の勢いを取り戻し、サービス収支全体が押し上げられるという構図は2018~19年には見られたものだが、今後は難しいように思える。

10年前の2012年度と22年度を比較した場合、(1)旅行収支が▲1兆69億円から1兆4303億円へ黒字転換しているのは特筆されるが、(2)その他サービス収支の赤字は▲1兆9026億円から▲5兆7797億円へと約3倍に膨らんでいる(図1)。変化の速度や規模に鑑みれば、(1)(2)どちらに注目すべきなか議論の余地はない。だが、後述するように、その他サービス収支拡大の要因が多岐にわたるためか、これまであまり注目されてこなかった。

【図1】サービス収支の変遷

2022年度の経常収支が、ピーク時(17年度)の22兆3995億円から9兆2256億円まで縮小していることを思えば、サービス収支だけで5兆円以上の赤字に達し、そのほとんどが「その他サービス収支」の赤字で説明できる状況は、やはり看過できるものではないだろう。

弱みは「デジタル」だけではない

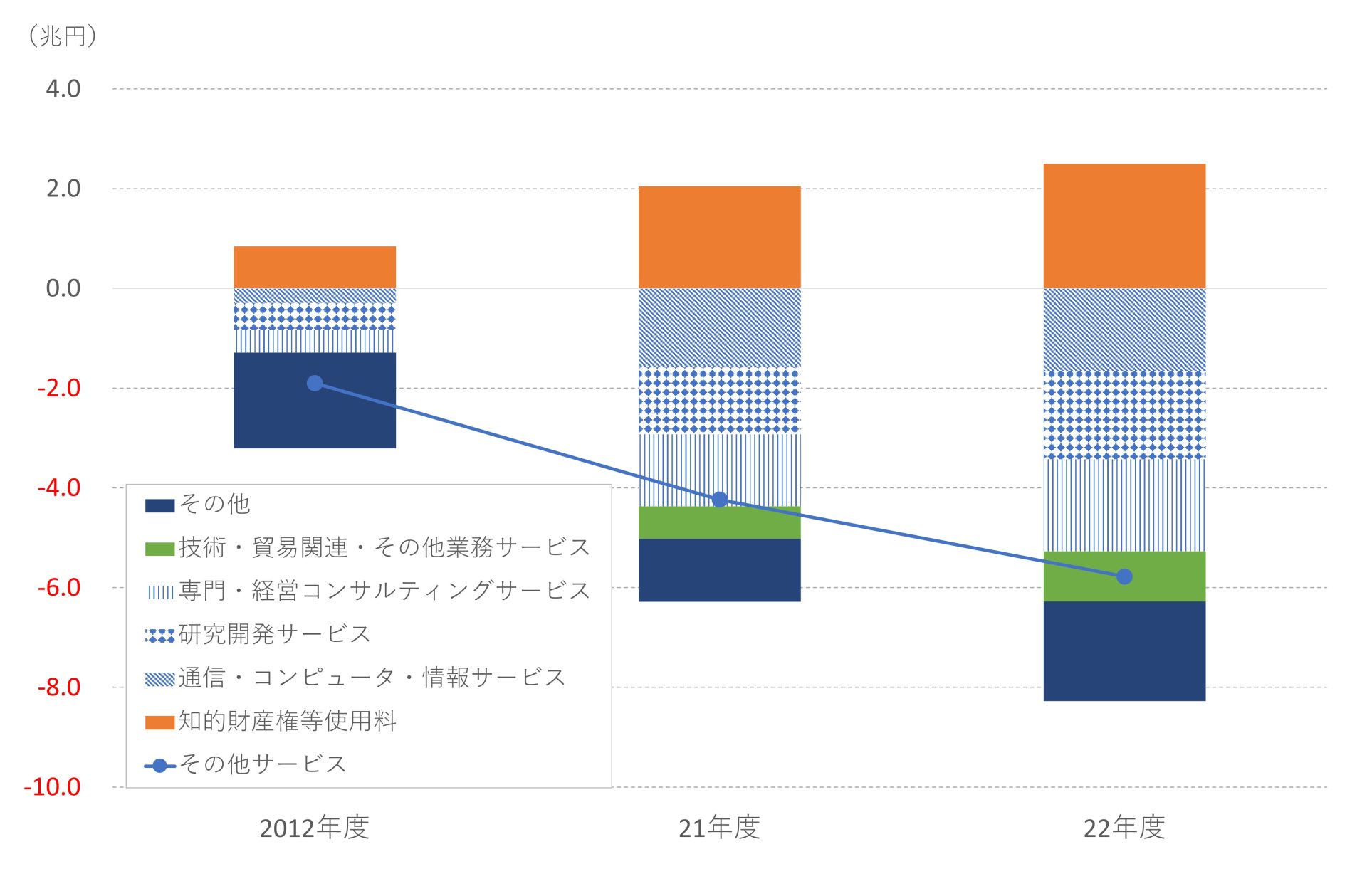

その他サービス収支赤字の拡大要因は多岐にわたる(図2)。新聞報道などで注目され始めているように、「デジタル赤字」と称される項目の影響は確かに大きい。

【図2】「その他サービス収支」の変遷

上述したように、2012~22年度の間に、その他サービス収支赤字は約3.9兆円(▲1兆9026億円→▲5兆7797億円)拡大しているが、その内訳としては「通信・コンピュータ・情報サービス」が約1.4兆円(▲2892億円→▲1兆6610億円)と、赤字拡大分の4割弱を占める。同じく「専門・経営コンサルティングサービス」は、12年度からのデータが入手できないので最も古いデータである14年度と比較すると、やはり約1.4兆円(▲4585億円→▲1兆8477億円)拡大している。

「専門・経営コンサルティングサービス」には、インターネット広告への支払いも含まれており、デジタル赤字の性格も含むが、近年、日本で事業拡大する外資系コンサルティング企業が日本で売上げを記録した場合、その一定割合が本国への上納金として送金されているはずであり、その寄与も相当に大きいと推測される。その意味で、「通信・コンピュータ・情報サービス」と同じレベルで「専門・経営コンサルティングサービス」をデジタル赤字に区分するのは誤解がある。後者のデジタル関連割合を特定することは、公表統計からでは難しい。

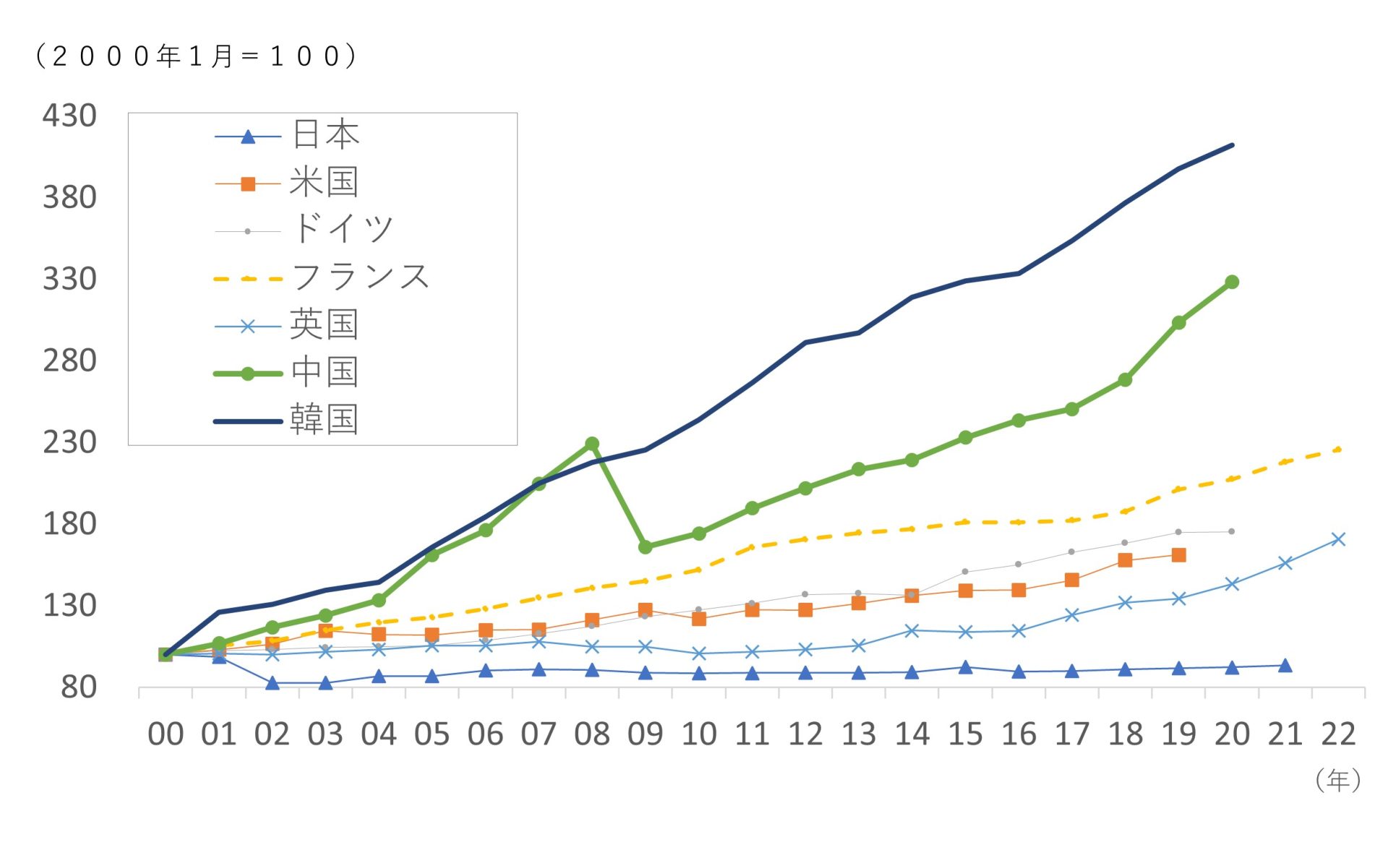

ちなみに「研究開発サービス」の赤字も、2012年度から22年度の間に約1.2兆円(▲5395億円→▲1兆7671億円)拡大している。日本における民間部門の研究者数は全く伸びておらず、これが諸外国対比で見ても異様な状態であることは既に文部科学省の報告書などで指摘されている(図3)。研究開発拠点としての脆弱性が増すなか、「研究開発サービス」の受け取りよりも支払いが増えるのは必然である。これまで「モノ作りは海外だが、頭脳労働は国内」という暗黙の了解があったように思われるが、統計を見る限り、頭脳労働についても流出が始まっているのが実情と言える。

【図3】主要国の民間部門における研究者数

を基に筆者が加工・作成

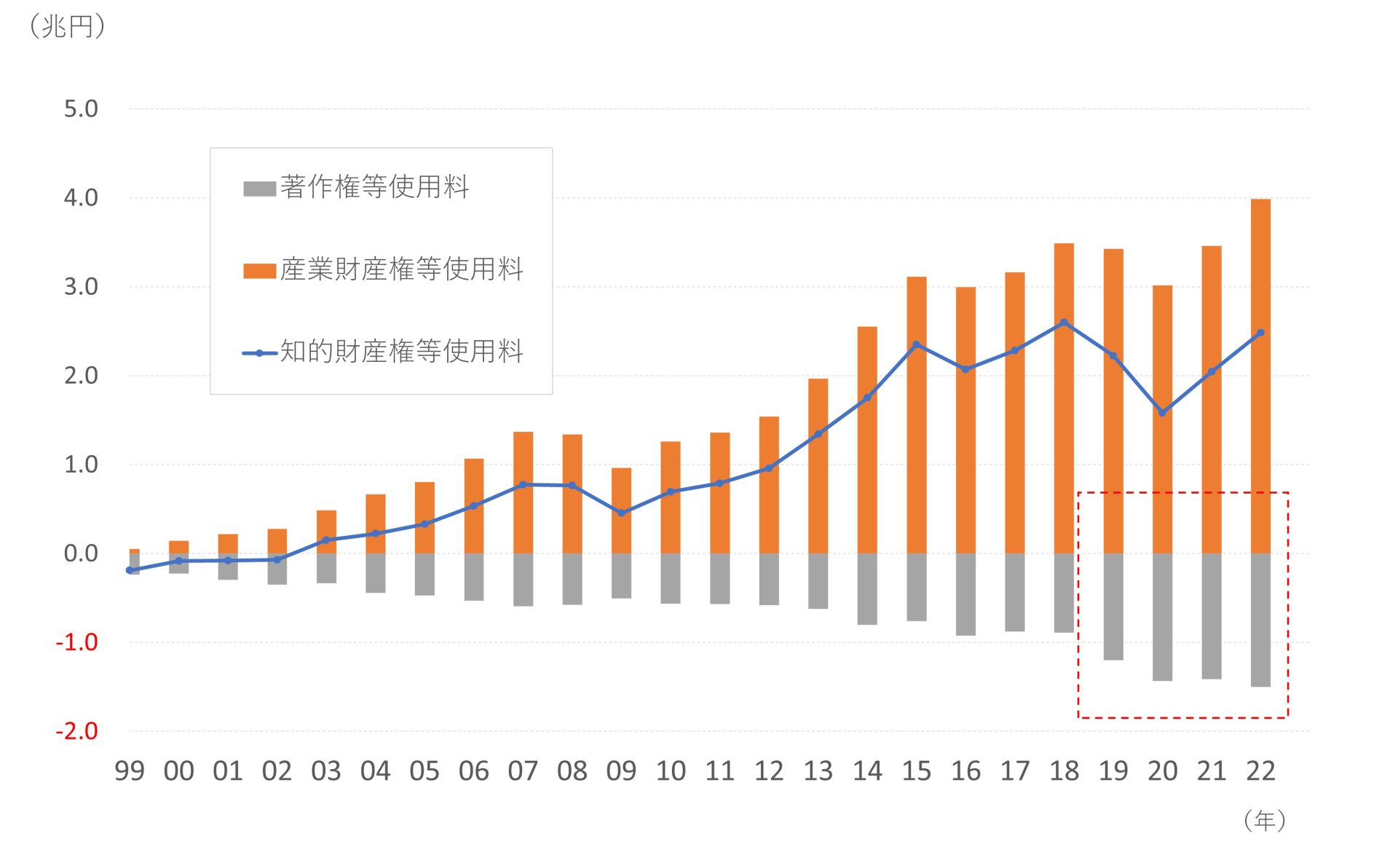

唯一の黒字も頭打ち?

なお、「その他サービス収支」の細目のうち、唯一の黒字を稼ぐ「知的財産権等使用料」も楽観はできない。知的財産権等使用料は、(1)特許権などの産業財産権等使用料と、(2)音楽や映像の使用権などを含む著作権等使用料から構成される。図4に示されるように、日本の知的財産権等使用料は産業財産権等使用料で黒字を記録する一方、著作権等使用料で赤字を記録する構図であり、近年、著作権等使用料の赤字が膨らんでいる。

【図4】知的財産権等使用料とその内訳

産業財産権等使用料とは、日本企業が海外子会社等から受け取るロイヤリティーであり、親子間取引の結果である。言うまでもなく日本企業の海外生産移管の結果であり、アジアや北米からの受け取りが多いことで知られている。

著作権等使用料は「ソフトウエアや音楽、映像、学術を複製して頒布するための使用許諾料」と言われ、近年利用が増える海外企業による音楽・動画配信サービスを利用した時の支払いはここに記録される。著作権等使用料の増勢が続けば、知的財産権等使用料の黒字は徐々に水準が切り下がることが予想される。

円相場の先行きは金利だけでは占えず

以上のように、デジタル関連分野やコンサルティング分野、そして研究開発分野といった、これまでさほど注目されていなかった項目から外貨が漏出する構造が根付き始めているのが近年の日本の対外経済部門の実情と言える。

昨年来、為替市場では「春には米国が利上げを停止する。これに伴い米金利も低下し、ドル安・円高が進む」という見通しが支配的だった。だが筆者は前回、そして今回論じたような議論から構造変化の可能性も勘案すべきであり、果たして金利動向だけで円相場の現状や展望を語ることが適切なのか、疑問に感じてきた。

実際、米金利に関する市場予想(春先に利上げ停止)がほぼ的中しているにもかかわらず、年初4カ月半が経過しても円高は全く進んでいない。むしろ円安相場が加速するような状況にある。日米金利差とドル円相場の安定した関係性から先行きを占うという目線も引き続き重要なアプローチだとは思う。しかし、前回や今回のコラムで紹介したような論点も踏まえながらストーリーを作っていくことも重要になりつつあるというのが筆者の基本的立場である。

(本稿はあくまで個人的見解であり、筆者の所属組織とは無関係である)