化石燃料中心のエネルギー構造をクリーンエネルギー中心に転換させるとする日本の「グリーントランスフォーメーション(GX)戦略」への「期待」が、「懸念」に変わりつつある。国も新しい国債「GX経済移行債(GX移行債)」を発行、官民協調により今後10年で150兆円の投資を呼び込み、アジアにも広げるとするが、グリーンとトランジション(脱炭素に向けた段階的移行)の区別が曖昧で、グリーンウォッシュ(見せかけのグリーン)政策の影もチラつく。

今年2月。岸田文雄政権が「GX実現に向けた基本方針(GX基本方針)」を閣議決定した際、内外からは期待の声が上がった。「日本のエネルギー政策もようやく石炭火力依存からクリーンエネルギーに移行するか」と。

だがその2カ月後、G7(主要7カ国)議長国として、日本が札幌で開いた気候・エネルギー・環境大臣会合で、その評価は一変した。議長国なのに、CO2(二酸化炭素)を多く排出する石炭火力擁護の防衛線を崩さない日本に対し、他国から失望の声が漏れた。4月16日に採択された共同声明(G7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ)では、新規の石炭火力への投融資廃止の期限を設けず、「化石燃料(全体)の使用を段階的に廃止する」との表現にとどまった。フランス代表は「議長国日本の立場をなだめる(appease)ために工夫した」と明かした。

日本が提唱するGXは、一応、声明に入った。だが内容は「ネットゼロ(温室効果ガス排出実質ゼロ)を達成するため経済を変革する」といった一般的な表現で、分量も日本語版にして6行だけ。日本が目指した、石炭火力の温存を前提とした水素・アンモニア混焼やCCS(二酸化炭素隔離・貯留技術)の活用などは、GXと切り離し、別項での扱いとなった。

G7がGXを「そっけなく」扱ったのは、GXがグリーン(「脱炭素」のように環境負荷の削減が明確で、かつ他の環境分野に重大な影響を与えない)事業と、トランジション(脱炭素を目指した段階的移行)事業を明確に区分せず、両方を丸抱えすることに、他のG7諸国が懸念を示したためとされる。はっきり言えば、GXは、トランジションをグリーンに見せかける「ウォッシュ」策ではないかとの警戒だ。

グリーンの定義が厳格な「EUタクソノミー」

グローバルな気候変動の激化を踏まえると、ネットゼロ達成は喫緊の課題だ。「エネルギー構造のクリーン化」は日本だけでなく世界で共有される。だが、それを実現するアプローチが日本と欧米では基本的に異なる。まず、EU(欧州連合)の取り組みを見よう。

EUでは、脱炭素・エネルギー転換を金融面から推進するサステナブルファイナンス戦略を展開中だ。同戦略の柱が、投融資の対象事業をグリーン性で分類する「タクソノミー」政策だ。同政策では、再生可能エネルギー等のクリーンエネ事業と、化石燃料エネ事業は明確に区分されている(「Sustainable finance package」,2021年4月)。

タクソノミーの分類は、(1)企業の経済活動自体が気候変動の緩和・適応策に該当するもの(再エネや省エネ等)、(2)上記(1)の経済活動を支援する事業(風力発電の風車ブレードを製造する製造業など)、(3)技術的・経済的理由で低炭素事業ではないが、ネットゼロへの移行に資する事業(トランジション関連)――の3種類だ。

金融機関や投資家は、(1)(2)の企業や事業が投融資対象の場合は、直ちに「グリーン性」を確認できる。一方、(3)では、タクソノミーが定める条件を満たす場合に限り、「薄いグリーン」の「トランジション」と見なす。例えば、CO2を多く排出する産業である鉄鋼、セメント、化学といったセクターでも、「同産業内で最も技術レベルの高い排出削減策を講じている」「低炭素の代替技術開発等を妨げない」といった条件に合えば(3)に分類される。

EUがこうした区分けをするのは、グリーン事業へのサステナブルな市場資金の流れを後押しすると同時に、トランジション対象の企業・事業が、条件を満たしてCO2削減を高めるよう促すとともに、金融機関・投資家には投融資での「異質なリスク」(トランジションリスク)に備えさせるためと思われる。

GXはグリーンを「まぶす」戦略か

一方、日本のGXは、グリーンとトランジションの区別が曖昧だ。「GX基本方針」では、今後の注力分野として、(1)省エネと燃料転換(製造業の構造転換)、(2)再エネの主力電源化、(3)原子力の活用など14分野を列挙する(図)。そこではグリーンとトランジションの両事業が混在し、トランジション企業・事業にグリーン事業を「まぶす」形にも読める。

| 対応分野 | 区分 |

| 省エネルギーの推進、製造業の燃料・原料転換 | G+T |

| 再生可能エネルギーの主力電源化 | G |

| 原子力の活用 | T |

| 水素・アンモニアの導入促進 | T |

| 電力・ガス市場の整備 | T |

| 資源外交など国の関与の強化 | T |

| 蓄電池産業 | G |

| 資源循環 | G+T |

| 運輸部門 | G |

| 脱炭素目的のデジタル投資 | G |

| 住宅・建築物 | G |

| インフラ | G |

| カーボンリサイクル/CCS | T |

| 食料・農林水産業 | G |

(出所)「GX実現に向けた基本方針」から筆者作成

GX基本方針は「GXは、戦後における産業・エネルギー政策の大転換を意味する」と強調する。気候変動の激化や、ロシアによるウクライナ侵攻などの影響で、絶えず乱高下するエネルギー価格等を踏まえると、化石燃料依存の経済・社会構造が転換点にあるのは間違いないだろう。

だからといって、グリーンとトランジションを混在させていいわけではない。両事業が抱えるリスクの違いを見分けないと、資金の流れは方向感を失い、最悪の場合、金融システムは大規模な不良債権を抱え込みかねない。

GX戦略では、財務省が20兆円の「GX移行債」を発行し、それによって調達した資金をテコに、民間資本市場の資金をトランジション分野に誘導するという。このうちグリーン事業へのファイナンスの場合、再エネや省エネ等は、事業開始時点ですでに低炭素・脱炭素化が明確だ。あとは事業の経済性を評価すればいい。だが、トランジションの場合、事業開始時点での対象企業・事業は高炭素排出型だ。それを本当にグリーン化できるかどうかは、採用する技術と政策支援に依存する。それらの成否は開始時点では不確かで、「トランジションリスク」が存在する。

筆者はこうしたリスクを、気候変動を起因とした金融危機を引き起こすリスク「グリーンスワン」になぞらえて、「ブラウンスワン」と名付けた。

グリーンスワンは国際決済銀行(BIS)とフランス中央銀行が名付け親で、「あり得ない(=白色以外のハクチョウはいない)と考えられていたことが突然発生すると、影響は強さを増す」というブラックスワン理論にちなんだものだ。市場関係者がほぼ予見できなかったグローバル金融危機(リーマンショック)がブラックスワンの代表例とされる。グリーンスワンはその気候変動版と位置付けられる。

グリーンスワンはブラックスワンと異なり、洪水や海面上昇などのリスクが顕在化すると、金融当局による金融機関への公的資金投入だけでは抑制できない課題がある。そのリスクに対処するには、事前に化石燃料事業へのファイナンスを縮小し、再エネや省エネ等、グリーン事業へのファイナンスに迅速に切り替えることで、化石燃料事業を市場から退出させ、エネルギー市場をグリーン化すればよい。

これに対してブラウンスワンは、グリーン化への道筋や技術が曖昧な高炭素排出企業(ブラウン企業)へのトランジションを政策に取り入れることで、そこにファイナンスする金融機関がより大きなリスクを抱えることを指す。

トランジションリスク低減策の一つである温室効果ガス排出削減技術の導入は、新しい分野なので技術自体に不確実性がある。技術リスクはトランジションリスクの代表だ。「ブラウン企業」が採用した削減技術が十分に機能しないと、同企業は「白鳥」にはなれず、投融資をした金融機関も資金の回収がおぼつかなくなる。ブラウンスワンが金融システムをきしませかねない。

「ブラウンスワン」に悩まされる金融機関

GXを主導する経済産業省、環境省、金融庁の3省庁は、トランジション分野に民間資金を誘導するための指針(クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針)を公表している。同指針もファイナンス対象の企業・事業が、グリーンか、化石燃料のトランジションかの区別はない。どちらの場合も「脱炭素」を戦略に掲げれば支援する発想だ。

だが、金融機関や投資家が、トランジションを目指す企業や事業に資金を供給する際、吟味するのは、対象企業が掲げる宣言や戦略よりも、「どの技術を使うのか」「政策支援の中身は」「脱炭素への転換に必要な期間は」「収益につながるのか」「どのくらいのリスクか」といった点だ。金融機関はこれらのトランジションリスクを見極め、ブラウンスワンから抜け出せないリスクを見抜かねばならない。

トランジションリスクには、こうした技術リスクのほか、政策が途中で変更される政策リスクや、トランジションに係る金融資産の相場変動に起因する市場リスクなどがある。しかし、GXはこれらのリスクには言及せず、むしろ「成長戦略」として企業や金融機関を後押しする。

しかも、石炭火力の「アンモニア混焼」(燃やしてもCO2を排出しないアンモニアを石炭火力発電のボイラーに混ぜて低炭素化を図る)や前述した「CCS」、大気中から直接CO2を回収する「DAC」などの技術は、相互に競合する。仮に、発電所や化学工場などから排出されるCO2を回収・貯留するCCSに投資した金融機関が、想定どおりの効果を見いだせないうちに、DACの経済効率性が高まると、当該金融機関は投資資金を回収できないかもしれない。

EUがグリーンエネルギー分野とトランジション分野を区分けするのも、資金の出し手がそうしたリスクマネジメントに事前に取り組むことを求めるためだろう。

3省庁の「指針」では、ロードマップ等として鉄鋼、自動車など11分野の取り組みを挙げている。日本の基幹産業のほぼすべてを網羅する形だ。これらすべての「ブラウンスワン」をGXの官民連携でグリーン化の支援先とすると、150兆円で収まるのだろうか。

グローバルなエネルギー企業を含む企業、金融機関等で構成する国際シンクタンク「Energy Transitions Commissions(ETC)」は、2050年までの世界全体のエネルギートランジションに年3兆ドル(約400兆円)が必要とする報告書を公表した。その中で、「電力産業以外の鉄鋼、セメント、化学等が自ら脱炭素に投資するコストは電力に比べると小さい」と指摘。「エネルギー転換」と「エネルギー利用産業の転換」を区別する視点を示している。

国内の基幹産業の大半に「トランジション」の名を冠し、国全体で支援しようとする日本の「国策方式」に対し、市場の自律性、競争条件を踏まえてトランジション産業を絞り込む国際的視点の違いが浮かび上がる。

GXは「ニッポン株式会社」の悪弊か

EUは2021~22年にかけ、タクソノミーにおける原発・天然ガスの扱いで大きく揺れた。詳細は割愛するが、結果として、両事業をタクソノミーに盛り込んだ(「EU Taxonomy Climate Delegated Act」,2021年12月)。その際、トランジション評価の条件として、天然ガスの場合、30年末までに建設許可を得た事業とし、原発も「新設」と「既存原発の稼働延長」とを分けて、期間を限定する条件を設けた。トランジションは日本政府の概念とは異なり、グリーンに移行するまでの「途中段階」の概念と位置付け、「期間」の条件を付したわけだ。

OECD(経済協力開発機構)も、トランジションガイダンス(「OECD Guidance on Transition Finance」,2022年10月)を公表している。ガイダンスでは、トランジションファイナンスの最大課題として、トランジションを目指す企業の移行計画の情報不足と、同計画の比較可能性の乏しさによる「グリーンウォッシュ」の懸念を指摘。移行計画の立案と情報公開、技術ロードマップ、タクソノミーの活用などを求めている。いずれも「ブラウンスワン」を見抜くための手段だ。こうした視点も日本のGXには不在だ。

日本政府設計のトランジションファイナンスは、なぜ化石燃料とクリーンエネルギーを区別せず、むしろトランジションを最優先する形で、国内基幹産業にトランジション・ラベルを付与しようとするのだろうか。かつて指摘された「ニッポン株式会社」あるいは「護送船団行政」の残影だろうか。

だが、気候変動対策を含め、グローバル化の潮流が明確になる中で、日本だけ国内事情優先で旧来構造を丸抱えできる時代ではもはやない。欧米の電力、新電力等は競って再エネ等のクリーンエネ技術の開発、導入を進め、スタートアップやベンチャーたちが次世代技術の開発で奔走している。グリーンとトランジションの違いを見極め、クリーンでグローバルとつながる市場をまず切り開いてこそ、成長戦略といえるはずだ。

GXの「X」には「転換」の意味とともに、「未知のものへの挑戦」の意味もあるようだ。「未知への挑戦」ができる力を持つ、あるいは持ち得る企業・事業を「次世代のスワン」として選別・区別し支援する視点が、真のGXに近いのではないか。

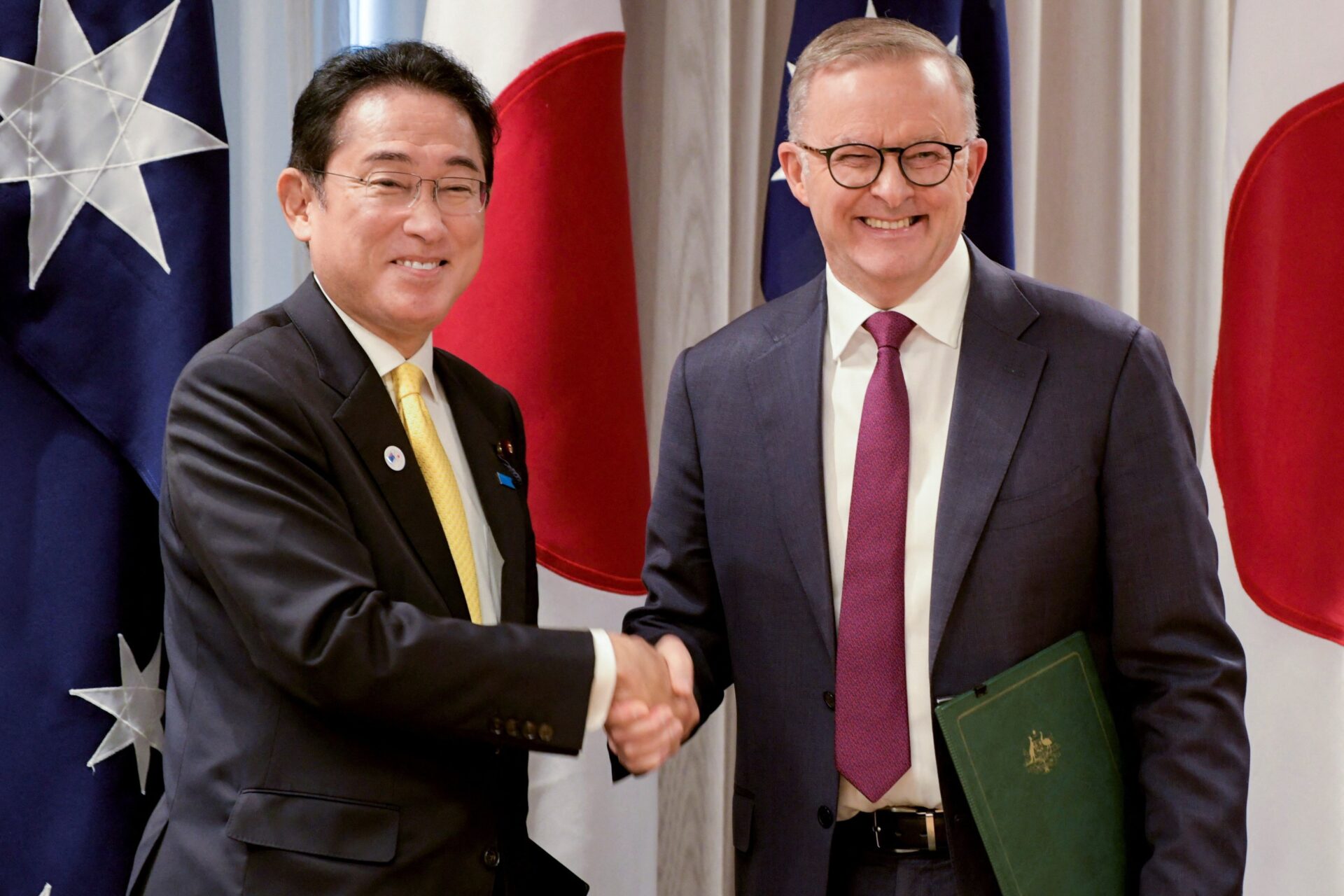

写真:AP/アフロ