地球の健康や人類の福祉を脅かす気候変動問題。特に、脱炭素に向けたCO2(二酸化炭素)の排出削減や気温上昇の抑制は世界共通の重要課題であり、その議論を行う国際的な舞台が、国連気候変動枠組条約国会議(COP)だ。

2023年11月にドバイで開かれた「第28回国連気候変動枠組条約国会議(COP28)」では、エネルギーを無尽蔵に消費して経済発展を遂げた「先進国」と、その恩恵を十分に受けぬまま脱炭素対策に巻き込まれることを警戒する「途上国」、温暖化に伴う海面上昇で国土消失の危機に直面する「島嶼(とうしょ)国」との間で利害が対立。それぞれの思惑が交錯する中、合意の言葉は化石燃料からの「transitioning away」で決まった。しかし、その解釈を巡っては、「脱却」か、段階的な「移行」ととるべきかで評価が分かれ、複雑に絡み合う参加国の利害関係を象徴する。

玉虫色のtransitioning awayで、世界の脱炭素は進むのか。COP28に参加した手塚宏之・国際環境経済研究所主席研究員に聞いた。

※本記事は、2024年1月31日開催の「地経学サロン」 の講演内容をもとに構成したものである。(構成:一戸潔=実業之日本フォーラム副編集長)

COPというのは、Conference of the Parties(締結国会議)の略語。国連が1990年代に合意した気候変動に関する条約に基づき、締結国が年1回集まってルールなどを話し合うための会合です。97年に開かれたCOP3(第3回国連気候変動枠組条約国会議)で採択された「京都議定書」は、気候変動対策について世界で最初に規定した枠組みとなります。

京都議定書が採択された当時は、先進国がCO2などの温室効果ガス排出量の6割以上を占めたため、自ら範を示して排出量削減の行動をとり、途上国は先進国からの資金援助を前提に削減に取り組むという“二元論”が導入されました。

これが2010年までの13年間で大きく変わります。中国が急速な経済成長を遂げ、CO2排出量で世界の4分の1を占めてトップに躍り出たからです。米国はブッシュ政権時代の01年に「途上国とはいえ、中国のようなCO2高排出国が、先進国並みの削減義務を負わない枠組みには参加できない」として京都議定書を批准せず、排出量シェアで世界の15%しかカバーしない枠組みになってしまいました。

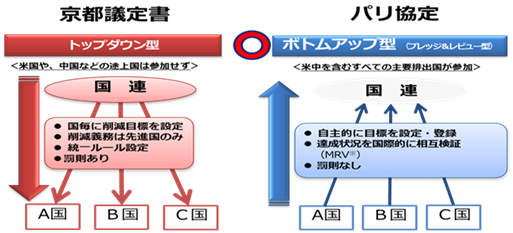

京都議定書の欠点はトップダウン方式で、先進国だけが削減目標を負い、途上国には一切削減義務を負わせない構図になっていたことです。そこで、ボトムアップ方式に切り替え、2015年のCOP21で合意されたのが「パリ協定」です。つまり、それぞれの国情に合わせて削減の努力目標を自主的に掲げ、その進捗を相互にチェックする構造に改めたわけです(図表1)。

【図表1】京都議定書とパリ協定の違い。

ただ、米国はトランプ政権時代に中国など途上国の有利な状況が「自国に不利益をもたらす」として、2017年にパリ協定から脱退しています(バイデン政権の2021年に復帰)。

中印は「2050年炭素中立」にコミットせず

パリ協定の長期目標は、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つ(2℃目標)とともに、1.5℃に抑える努力を追求すること(1.5℃目標)です。これは2015年のCOP21で最後まで揉めた項目の一つで、2℃と1.5℃では対策の難度が大きく異なるからです。

パリ協定では、島嶼国が海面上昇に伴う国土水没の危険性を感じて「2℃では足りない」と厳格化を主張したことで、2℃を目標として1.5℃は努力目標とする文面となりました。しかし2020年にグラスゴーで開催されたCOP26の合意文書では、目標の野心度を高めたい主催国英国の働きかけにより、事実上パリ協定の目標が1.5℃に引き上げられました。

「1.5℃目標」の達成には、世界全体でCO2の排出量と吸収量をバランスさせてそれ以上増やさない「カーボンニュートラル(炭素中立)」を2050年までに目指す必要があります。21年時点で世界のGDPで90%を占める国々がカーボンニュートラルを宣言していますが、中国は60年、インドは70年を目標時期に設定したため、10~20年の開きがあるわけです。中国とインドの人口は計28億人と、世界人口80億人の約3分の1を占めています。この両大国で長期間にわたりカーボンニュートラルの達成が見込めないというのは「不都合な真実」です。

CO2削減資金巡り攻防

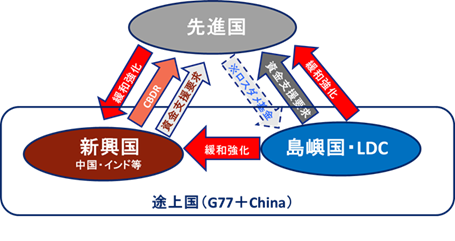

COP加盟国の間でも利害対立はあり、自国有利になるよう交渉力学が働いています。気候変動枠組条約には、CO2削減に向けた先進国と途上国の責任が書き込まれていますが、責任の重さには違いがあります。「CBDR(共通だが差異ある責任原則)」と呼ばれるもので、これが京都議定書のように先進国だけが削減義務を負う南北二元論の元になっています。それが最近になって、途上国のカテゴリーは細分化され、「新興国」と「島嶼国・最貧国(LDC:Least Developed Country)とに分かれてきました(図表2)。

【図表2】CO2削減を巡る各国の綱引き

このうち、島嶼国や最貧国は、CO2の排出がほとんどないにもかかわらず、海面上昇や異常気象など気候変動の被害を受ける国々です。そのため彼らは、これまで環境に配慮することなく成長の果実を得てきた先進国に「損害賠償」を求めました。これを受けて、前回のCOP27で「Loss&Damage(ロスアンドダメージ、通称ロスダメ)」という補償基金の枠組みを作ることが合意されました。

一方、世界最大のCO2排出国である中国や、人口で世界一のインドのような新興国は、「われわれは、かつて先進国がそうしたように、経済成長のために今後もエネルギーをどんどん消費する権利がある」という立場をとります。

しかし、恩恵を受けることなく被害だけを受ける島嶼国や最貧国は、新興国に排出削減の圧力をかけるようになりました。図表2で「緩和強化」という表現がありますが、これはCO2排出を緩和すること、つまり、CO2削減を強化せよという要求を意味します。先進国と同様に新興国も経済成長とCO2削減のジレンマに直面しています。

先進国も、「すでに大国となっている新興国は相応の負担をすべきだ」と主張し始めています。しかし、CO2削減対策には多額の資金が必要です。先進国から「2050年カーボンニュートラル」を求められる新興国は、「それならもっと資金をよこせ」と言うようになり、先進国に資金供給の圧力が集中しています。

化石燃料からの「脱却」か「移行」か

このように各国の利害が絡み合う中でおこなわれたCOP28ですが、なんとか合意文書の発表にこぎ着けました。その文中にある象徴的な言葉が「Transitioning away from fossil fuels」です。多くのメディアは「化石燃料からの脱却」と訳していましたが、日本の政府関係者によると、「脱却」は言い過ぎであり、化石燃料を使わない方向に徐々に「移行」するという意味だということです。

実はこの部分が一番難航した点です。COP28の議長国であるアラブ首長国連邦(UAE)やサウジアラビアなどの産油国が「化石燃料をゼロにしていく」という文言を入れることに最後まで反対したからです。そこで、「脱却」「移行」のどちらともとれるような玉虫色の「Transitioning away from fossil fuels」という表現に落ち着きました。

COP28では気候変動対策として、「nuclear(原子力)」や「carbon capture and utilization and storage(CCUS=CO2の回収・再利用・貯留)」の活用が初めて公式決議に盛り込まれたことも画期的です。COPは、環境について協議する大きなコンベンションであるため、環境NGOの影響力が強く、再生エネルギーやEV(電気自動車)などが歓迎される一方、放射線事故のリスクを伴う原子力や、貯留したCO2の漏洩リスクなどがあるCCUSは敬遠されていました。

しかし、再エネにせよEVにせよ、それが脱炭素に最適な方法かどうかは各国によって事情が異なります。例えば、日本の場合、国土が狭いため、風力発電設備や太陽光パネルを設置するための適地が少ないですし、火力発電に依存する割合が多いので、EVに供給する電力自体のCO2排出が多い。カーボンニュートラルを達成するには、手段を決め打ちせず、各国がそれぞれ自国の状況に応じた対策メニューの中で進めていくべきです。こうした考えのもと、原子力やCCUSも必要なツールであると明記されたのです。

UAEが前例なき切り札

COP28で驚いたのが、「Loss&Damage基金」の拠出金額について、会議初日に決議されたことです。先ほども述べた通り、Loss&Damageとは島嶼国・貧困国への「損害賠償」を意味し、COP27で枠組みを作ることだけは決まりましたが、具体策は持ち越しになっていました。米国など先進国は喜んで、というよりしぶしぶお金を出すわけです。それが早々に成立したのは、議長国UAEの金星です。

実はCOPでUAEの国営石油会社の社長を務める人物が議長を務めることに環境NGOは反対でした。「(環境を破壊する)加害者であり、議長として不適格」と見なされたからです。こうした背景もあり、UAEは「切り札」として基金への1億ドル拠出を開催初日に宣言し、他の国々にも資金協力を呼びかけ、枠組みを前進させる雰囲気づくりをリードしました。

これにEU主要国のフランスやドイツが相乗りし、米国や日本も追随しました。途上国がお金を出す前例ができたことから、島嶼国や貧困国を盾にCO2削減資金を巡って先進国を攻める側にいた中国やインドは、まずいことになったと感じたのではないでしょうか。

気温抑制目標のダブルスタンダード

「本当に2050年カーボンニュートラル目標は達成できるのか」という質問を受けることがあります。この点についてCOP会場でいろいろな方と議論する中、特に欧州の実務家や政府関係者から多く聞かれたのが、50年目標は「North Star(北極星)だ」という言葉です。つまり、50年カーボンニュートラルは目指すべき北極星、指針であって、到達にコミットしているわけではないということです。

目標達成の難しさは、科学的な面からも言えます。気候変動対策における「バイブル」であり、科学的根拠となっているIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の最新の統合報告書を見ると、実は「2℃目標」と「1.5℃目標」で定義が全く異なります。

同報告書では、「2℃目標」を達成するには、世界全体でCO2を含む温室効果ガス(GHG)の削減比率を、2019年比で30年に21%、35年に35%、50年に64%まで高める必要があります。一方、「1.5℃目標」では、同様に30年にGHG43%、35年に60%、50年に84%(CO2だけで見ると99%)まで高めなければなりません(図表3)。

それでも確実に目標を達成できるわけではありません。「2℃目標」は上記の条件を満たして67%の確率で達成できるとしています。しかし、より野心的な「1.5℃目標」の達成確率は50%に下げられています。しかも、「1.5℃目標」は一時的なオーバーシュート、つまり1.5℃を一定期間上回ることが容認されています。2℃目標と計算前提を揃えられないほど、1.5℃の目標はより難しいといえます。

つまり、産業革命以前比で世界の平均気温を1.5℃未満に抑えようという目標の達成は、2030年にGHGを43%削減できたとしても五分五分で、50年のゴールに向かう途中で1.5℃を超える一時的なオーバーシュートを容認してやっとクリアできる(だろう)ということです。「1.5℃を超えると地球は破滅する」との声もありますが、IPCCの報告書には織り込み済みです。

【図表3】「1.5℃目標」と「2℃目標」の計画数値

| Reduction from 2019 emission levels(%) | |||||

| 2030 | 2035 | 2040 | 2050 | ||

| Limit warning to 1.5℃(>50%) with no or limited overshoot | GHG CO2 | 43[34-60] 48[36-69] | 60[49-77] 65[50-96] | 69[58-90] 80[61-109] | 84[73-98] 99[79-119] |

| Limit warning to 2℃(>67%) | GHG CO2 | 21[1-42] 22[1-44] | 35[22-55] 37[21-59] | 46[34-63] 51[36-70] | 64[53-77] 73[55-90] |

問われる「1.5℃目標」の意義

私は以前参加したシンポジウムで、IPCC議長に「どれくらいのオーバーシュートを前提に考えているのか」と尋ねたところ、「0.1~0.2℃程度」と答えてくれました。1.5℃と2℃の間には0.5℃の差しかないわけですから、それだけのオーバーシュートを認めたら、わざわざ野心的な目標を掲げる意味が薄れかねません。

「1.5℃目標からのオーバーシュートを一時的に容認するが、どこかで大気中のCO2排出をネット(排出分と吸収分の差し引き)でマイナスにして、気温を下げるプロジェクトが動き始め、2100年までに1.5℃に戻す」――。IPCCの報告書をしっかり読むと、そう書かれています。そして報告書ではあまりに野心的な削減行動をとると、「経済に対して破壊的な影響を及ぼす、あるいは既存の経済構造を破壊的に変更する必要がある」とも述べています。こうした不都合な事実はほとんどマスコミで紹介されません。

日本の技術で世界に貢献

これまで申し上げてきたように、COP28という国際的な気候変動対策の議論の場でも、各国の利害は対立し、短兵急に化石燃料から脱却することは難しいことが認識されています。そして、「1.5℃目標」は、わたしたちが思っている以上に野心的なターゲットです。

それでも気候変動対策を進めていくことは必要です。そうした中で日本はどう行動すべきでしょうか。日本にはCO2排出の削減や化石燃料の節約を通じて省エネにつなげるような優れた技術がたくさんあります。COP28の合意文書の中でも、一足飛びにCO2排出ゼロを目指す技術だけが重要なわけではなく、エネルギーの節約や省エネ、化石燃料の代替なども含めエネルギーをうまく活用していくことに必要性が示されています。

経済発展が進む東南アジアの国々はエネルギーをさらに使用して人口も増えていくでしょうから、日本の技術によってアジア、ひいては世界全体のCO2排出の抑制に貢献し、その進捗を“見える化”して国際社会に成果を訴えることが国益につながると思います。

写真:新華社/アフロ

手塚 宏之:国際環境経済研究所 主席研究員

東京大学工学部物理工学科卒、MITスローン経営大学院MBA。1981年日本鋼管(現JFEスチール)入社。2007年から気候変動・環境エネルギー問題を担当。現在 JFEスチール専門主監(地球環境)、経団連環境安全委員会・国際環境戦略WG座長、日本鉄鋼連盟エネルギー技術委員長、OECDビジネス諮問委員会(BIAC)環境エネルギー委員会副委員長、TCFDコンソーシアム情報開示WG座長、国際環境経済研究所主席研究員などを務めている。

地経学の視点

気候変動問題を議論するCOPからも米中対立の構図が見えてくる。途上国から急速に経済成長した中国は世界最大のCO2排出国となっても、さらなる経済発展へエネルギーの大量消費も辞さない構え。しかも先進国に「CO2削減の強化には金がかかる」として資金支援まで要求する。

米国はこうした中国のアンフェアな立場や不遜な態度に業を煮やし、COPの枠組みから2度も離脱。先進国のリーダーとして軽率な振る舞いを改め復帰はしたが、過去に脱退を命じたトランプ氏が11月の大統領選で再選すれば、振り出しに戻る可能性もある。

米中間の表立った応酬の陰で、島嶼部や貧困国に国土消失や人命の危機がひたひたと迫っている。経済成長とCO2削減のジレンマに直面する新興国を、先進国がゴールに向けていかに引き寄せられるか。その解に導く重要な役割を果たすのが日本の技術かも知れない。(編集部)