結局、何回ワクチン接種をすればいい?

ワクチン接種に関してはイスラエルが最も進んでいる。日本は3回目接種が2%台だというのに、イスラエルでは今年1月から高齢者や基礎疾患を持った人たちを中心に4か月以上の間隔を空けて4回目接種が始まった。

2回接種後と同様に3回後もコロナに対する免疫が落ちてきてしまったからである。同国保健省の60歳以上の人たちを対象とした予備調査によると、3回よりも4回接種によりオミクロン株の感染が半減、重症化も3分の1以下となった[1]。この話を信じれば4回接種した方がよさそうだ。

年3、4回もワクチン接種が必要?

接種すればかなり高い確率で発熱や倦怠感がでるため休みをとる人も多い。また、上記イスラエルのデータにおいて4回目の接種をまだ終わったばかり(1カ月以内)で、3回目の者は接種後数か月などもっと時間が経っている。その影響も併せて評価しないと鵜呑みにはできない。

アメリカのカイザーパーマネンテの調査によると、3回目接種後3ヶ月未満ではデルタ株の緊急入院が95%予防できたが、3か月以上経つと65%に落ちていた。一方、オミクロン株では89%という緊急入院予防効果が3か月以降も90%と高い数値が保たれていた[2]。

つまりデルタであれば4回目の接種をするべきかもしれないが、オミクロンでは3回で十分かもしれない。実際、12月30日の記事で、「2回のファイザー社製ワクチン接種ではオミクロン株に対する中和抗体を得られないが、3回目のブースター接種をするとオミクロン株を含むすべての変異種に対してほぼ完璧な中和抗体がつく[3]」というエビデンスを紹介した。

オミクロン流行はいつ落ち着く?

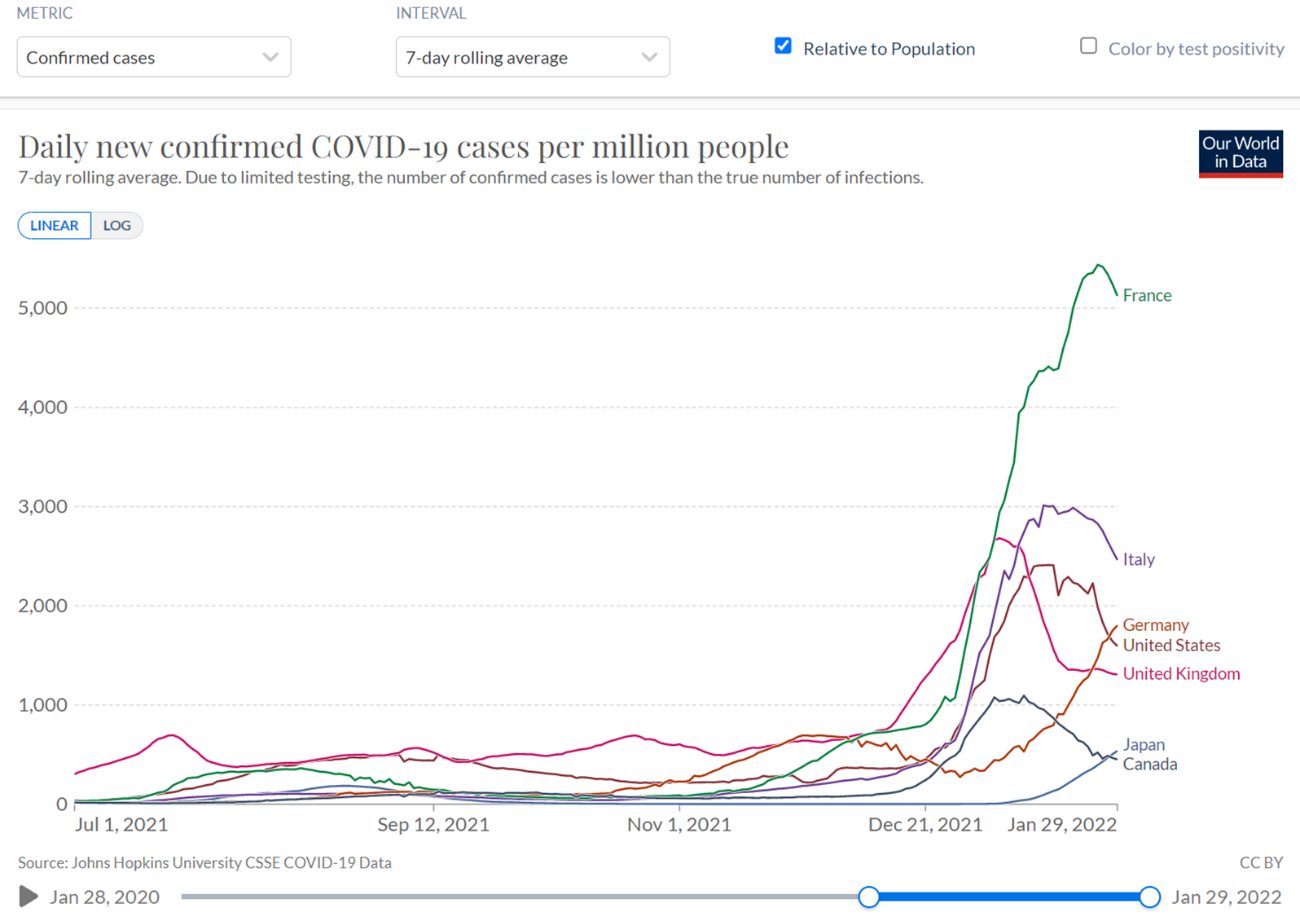

G7各国の流行状況と比較してみる(図1)。

日本以外の国ではクリスマス明けくらいより増え始め、およそ3~4週間でピークに達している。そして7日前後高止まりして下がってくる。

一方、日本では正月+成人式明けから増え始めている。本日が成人式から3週間にあたるので、おそらく今週がピークと私は見ている。他国に比べればゆっくり増えたので来週も高止まりの状態が続くかもしれない。

オミクロン株では亡くなる人は少ないの?

オミクロン株では感染力が強く重症化率が低い。しかし、仮に死亡率が10分の1だったとしても感染力が10倍強ければ死者数は同じとなる。

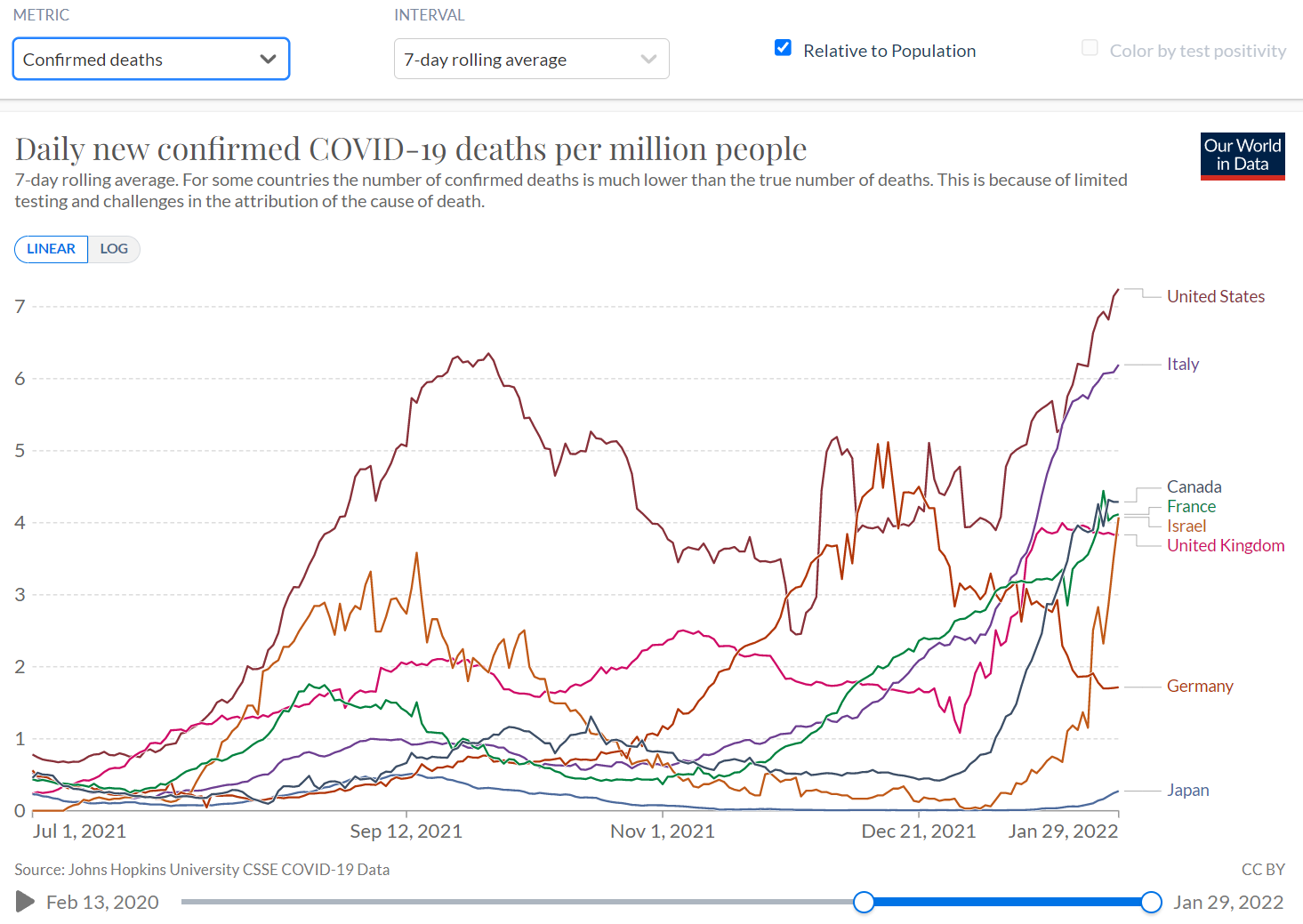

実際のところどうなのか?G7各国の死亡率の変化を比較してみる(図2)。

まず目につくのは、日本の死亡率が他国と比較して桁違いに低いことだ。これはデルタ株、アルファ株、従来株のときも同様であった。しかし、気になるのは日本とドイツ以外の国々では夏から秋にかけてのデルタ株のときの死亡数ピークを超えている点だ。

日本でもオミクロン株に罹って亡くなる人の数がジワジワと増え始めている。死亡のピークは感染ピークより3~4週遅れるので引き続き注視する必要がある。

一方、勇気づけられるデータもある。1月30日Mrサンデー(フジテレビ)に出演した藤田先生の示した沖縄県のデータによると、これまでの新型コロナによる死亡率は0.8%であったが、オミクロン株のそれは0.003%であるという[5]。従来の267分の1だ。ということは感染者数が従来の267倍になってはじめて死亡者数も同等になるということだ。今後死亡者が増えたとしても、感染者数が従来の数十倍に及ぶとは考えにくい。

イスラエルはワクチン4回目接種したにも関わらず、感染者数も死亡者数も急速に増えている(図2)。感染をコントロールできていないからワクチン接種を積極的に進めているとも解釈できる。

ウイズ・コロナに舵を切ったイギリス

イングランドでは1月27日よりほとんどの規制が取り除かれた。確かに感染者数は減ったが、感染者数と死亡者数共に高止まりしている。そんな状況にも関わらずイギリスはウイズ・コロナに舵を切ったのだ。

公共施設内でのマスク着用義務が廃止され、大規模イベントでのワクチン接種証明の提示義務もなくなる。すでに在宅勤務の推奨は終了し、中学と高校での教室内でのマスク着用義務も廃止された。

イギリスのサジド・ジャヴィド保健相は首相官邸での記者会見で、「新型ウイルスや新たな変異株は撲滅できないため、人々は、インフルエンザと同じように付き合っていく生き方を学ぶ必要がある」と語った[6]。

日々の感染者数、死亡者数共に日本よりもはるかに多いのにコロナと共存する方に舵を切ったのだ。

「国民10%が自宅待機」になったら、社会経済活動を維持できるのか

感染して、家族が感染し濃厚接触者となって、あるいは保育園が休園となり出勤できない人が増えている。

1日に10万人以上の感染者がでれば、働けない人が100万人前後に膨れ上がる。このような状態が続けば、やがて自宅待機者が国民の10%に近づく。一部は在宅勤務もできるであろうが、エッセンシャルワーカーに限ってはそういうわけにはいかない。

社会経済活動を維持できるのか?

病院スタッフ数が減れば、コロナだけではなく他の病気でも適切な医療を受けられなくなり、そのことによる死亡が増えてしまうかもしれない。

コロナと共存するためには

少なくとも重症化率が低いオミクロン株に関しては社会機能を維持するために医療従事者を中心とするエッセンシャルワーカー、病床をひっ迫させないために重症化リスクを持つ高齢者や肥満を含む基礎疾患のある人などだけを対象に3回目のワクチンを接種すべきだ。これは、国民全員ではなく、重症化リスクのある人を守る戦略だ。

逆に基礎疾患を持たない成人のほとんどが軽症、すなわち感冒やインフルエンザと同等あるいはそれより軽い症状であればこれ以上のワクチン接種は要らない。ハイリスク集団を守ると同時に、集団免疫をあきらめる戦略とも言える。

こうした方が良いと考える理由は以下だ。

まず、接種後数か月で免疫が下がってきてしまう現状がある。オミクロン株のように感染力が強い場合、集団免疫を獲得するには、国民の9割以上に対して年に3~4回ワクチンを接種し続けなくてはならないだろう。

国民の8割に接種するのに半年以上かかった。ワクチンが効かない変異株が出現すれば振出しに戻る。また、小児に接種しないと9割に達しない。

欧米ではコロナ感染後の小児発症多系統炎症症候群(川崎病様の疾患)という病態に至りICUに入院する学童が少数ながらいる。しかし、日本では乳幼児の川崎病は多いのに学童に発生する川崎病様の合併症はほとんど発生していない。小児科医からすると、新型コロナよりインフルエンザやRSウイルス感染症の方がよっぽど怖い病気だと感じる。

基礎疾患を持つ児は主治医と相談して接種するにしても、小児へのワクチン接種は不要だと私は考える。ワクチン接種後心筋炎や発熱など、風邪より重い副作用の頻度が多く、リスクがベネフィットを上回るからだ。

以上から「国民の9割以上に対して年に3~4回ワクチンを接種し続ける」戦略は全く現実的ではない。

私たちは今のオミクロン株であればインフルエンザや他の風邪と同じくコロナとも共存できるはずだ。戦略方針の転換は感染者数が確実に下がり始めたタイミングが良いかもしれない。

[1] Preliminary Data Analysis: Effectiveness of the Fourth Dose for Older Adults 60 Years of Age and Older. https://www.gov.il/en/departments/news/23012022-01. 23.01.2022

[2] Tartof SY, Slezak JM, Puzniak L, et al. BNT162b2 (Pfizer–Biontech) mRNA COVID-19 Vaccine Against Omicron-Related Hospital and Emergency Department Admission in a Large US Health System: A Test-Negative Design. Lancet (in press). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4011905

[3] Third BNT162b2 Vaccination Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron Infection. DOI: 10.1056/NEJMc2119358 | December 29, 2021

[4] Our world in data より作図した。https://ourworldindata.org/coronavirus

[5] Mr.サンデーで『沖縄』が話題に!https://trend-at-tv.com/word/113993

[6] 英イングランド、マスク着用義務を終了へ オミクロン株は収束傾向https://news.yahoo.co.jp/articles/f066c17a29fb4b949ad67dccbccd236f641f824e