ゲスト

船橋洋一(実業之日本フォーラム編集顧問、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長、元朝日新聞社主筆)聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

グリーン、脱炭素はエネルギー問題と表裏一体

白井:東日本大震災から今年で10年がたちました。東日本大震災は津波被害だけではなく、原子力災害としても大きな教訓を我々に与えたと考えています。地球の温暖化対策として、1997年の京都議定書では先進国に二酸化炭素排出量の削減が義務付けられました。二酸化炭素の排出量が少ない原子力発電所は、クリーンなエネルギー源として大きな期待が寄せられていました。日本は国家施策として原子力発電所の建設を進めていたと言っていいと思います。それが、東日本大震災時の福島第一原発の事故で大きな転換が求められています。

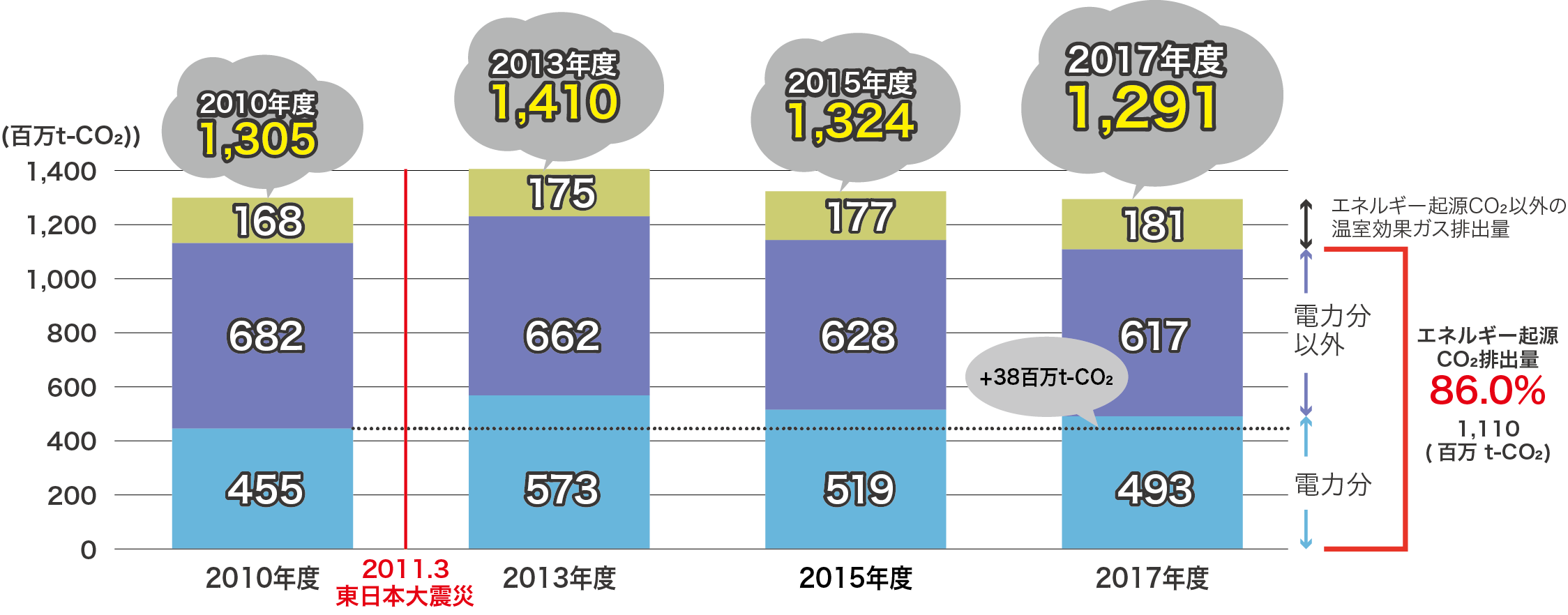

全ての原子力発電所が停止し、不足する電力を補うために火力発電所が再稼働、これが温室効果ガスを発生させるといった悪循環に陥りました。最近ようやく、温室効果ガスの産出も減少に転じましたが、2020年10月に政府が発表した2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指すということは、現実としては極めて厳しいのではないかと思います。今後のエネルギー環境について、どのように考えておられるでしょうか。

船橋:グリーン、脱炭素は非常に重要な地政学、地経学のテーマとなってきています。日本は1997年の京都議定書締結後、低炭素社会の実現に関しては、よくやってきたと思います。しかし、脱炭素に向けての取り組みでは明らかに後れを取りました。パリ協定は気温上昇を産業革命から2度未満、できれば1.5度以内に抑えることが目標としています。この脱炭素化を進めるため、再生可能エネルギーを開発、実装するとともに、原子力エネルギーも使わざるを得ない選択を日本はしています。しかし、原子力エネルギーで日本は足踏みを続けたままです。東日本大震災までは日本の原子力発電所は54基稼働していました。2010年度の日本の全電力消費量の内30%近くは原子力発電所が賄っていました。今は9基が認められていて、実施に動いているのは5基にしか過ぎません。今は原子力発電の占める割合は6%です。

日本は地球温暖化対策の国際的枠組みである京都議定書の後継となるパリ協定に基づき、2030年度の温室効果ガス排出量を、2013年度比で26%削減することを公約しています。これは相当難しいことです。菅総理はこれをさらに進めて2050年までに実質ゼロにするというのですから、よほどの覚悟を持って取り組まざるを得ない。

世界の二酸化炭素排出量のランキングは、脱炭素に関し日本が国際社会の中でどのようなランキングにいるかというようなことではなく、日本の成長戦略あるいは産業戦略にとって、エネルギーをどのように確保するのかという大きな問題です。どのように、より安く、安定的に確保するかということです。これは、安全保障の問題でもあるし、経済の安定、つまり地経学の問題でもあります。グリーン、脱炭素というのはエネルギー問題と表裏一体であるという認識を持たなければならないと思います。

EV戦略で出遅れた日本

白井:エネルギーに関しては、かつて日本の基幹産業であった自動車についても大きな変革の波に飲まれていると思います。日本ではハイブリッド車(HV車)が主流ですが、世界では電気自動車(EV車)が今後大きなシェアを占めるのではないかと言われています。脱炭素社会の実現には自動車用のエネルギーの問題も大きくなってくると思います。日本は早急に、HV車からEV車への転換を図っていくべきなのでしょうか。

船橋:脱炭素社会の実現に関しては、日本はかなり遅れを取っているという認識が必要だと思います。世界のエネルギー消費の3分の1ぐらいが移動体によるものです。ガソリン車が排出するCO2を無くすという意味でEV車の役割は大きいと思います。

日本はハイブリッド、更にはプラグインハイブリッドを使用し排気ガスの排出を減少させるという方針で、技術を開発し、安定的に運用する体制や、品揃えも豊富であるという点で最先端を走っていました。しかしながら、このことが逆にEV化の足かせとなったと思います。ヨーロッパ、アメリカ及び中国は、HV車よりもEV車だということで、政府主導でEV化を進めています。アメリカのテスラは政府から16億ドルもの援助を受けてEV車を開発し、今では圧倒的な価値を持つ会社となっています。

日本ではEV車のシェアは少なく、海外でも日産のリーフやトヨタのEV車が中国でやや存在感を示している程度で、ガソリン車に比較すると圧倒的に少ない状況にあります。EV車に関しては、日本は大きく引き離されてしまいました。

白井:確かにEV車に関して日本は大きく立ち遅れていますが、これは政府の規制が厳しすぎるからではないかという指摘があります。例えば、国産車の騒音に対する日本の規制は世界一厳しいと言われています。一方で、車が好きな人間は、あの騒音がたまらないということで、大きな音を出す、イタリア車を好むそうです。このような政府の政策が民間のイノベーションを妨害しているように思います。アメリカがEV車を普及させるために、テスラに税金を投入したのとは大きな違いがあるように思います。車のEV化は今後さらに進んでいくのでしょうか。

船橋:これについてはいろいろ見方があります。EV車は確かに排気ガスをまき散らすようなことはありません。しかしながら、電気は必要です。この電気をどのように作るのかということを考えなければならない。石炭を燃やしてEVを走らせる電源を手当するのでは意味の無いことになります。これから訪れるであろう、「大電化時代」をどのように作っていくかという大きな課題があります。

また、EV車には電気を貯める蓄電池が必要です。現時点ではこれが極めて高価です。70万円とか90万円とか、エンジンそのものよりも高いのです。今は補助金がありますから個人でも手が出せる値段になっていますが、補助金がなくなれば一気に価格競争力を失います。更には、蓄電池は廃棄が難しいという問題があります。これは産業廃棄物ですから、環境への負担がものすごく大きいのです。そういった点を考慮すると、EV車一本でいくということはかなりリスキーだということができます。GM(ゼネラル・モータース)も中国でEV車を作っていますが、ガソリン車も製造しています。アメリカの自動車メーカーのビッグ3は、排気ガス規制に反対しています。排気ガス削減の先頭を走っていますと言いながら、排気ガス排出は続けるというダブルスタンダードです。この辺りは、きれいごとでは済まないという事だと思います。

次にどのような層がEV車を購入するのかということです。これは間違いなく富裕層です。そうすると、政府の補助金で富裕層の優遇策を講じるのかという指摘が当然出てきます。そうなってくると、「EV車が切り札で、全てEV車にすればすべて片付きます」、という事にはなりません。同時に、「全てをヘッジします、EV車は遅らせます」、と日本が抵抗勢力になるのも得策ではありません。EV車を推進すると、自らの会社のガソリン車の売り上げが落ちるという、言わば、タコが自らの足を食いちぎるというのと同じ事になります。カニバリズムです。かつてスティーブ・ジョブスがソニーのトップに語ったように、自分でカニバリズムしなければ、他にカニバリズムされるだけだということになります。

日本は、政府及び業界が一丸となってEV戦略というものを作る必要があります。このかじ取りはなかなか難しい。EVだけを重視し、他を切り捨てるのは愚策、しかしながら、今のままで逃げ切れると思うことも危険です。

グリーン・ビリオネアの時代

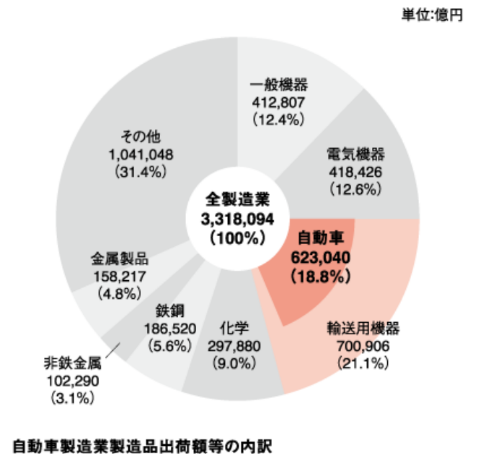

白井:自動車産業は、かつての規模は無いとはいえ、依然として、日本の基幹産業だと思います。かつて日本車は世界を席巻していましたが、今では韓国や中国の会社に押されている状況です。会社が大きくなると、どうしても動脈硬化状態となり、新たな分野への進出に消極的になりがちです。それが会社全体のイノベーションを阻害する要因となっているように思います。日本の自動車産業がこのまま衰退していくようなことになれば、日本全体の地盤沈下につながるような気がします。

船橋:それは、非常に大きな問題だと思います。日本の自動車産業は550万人の雇用を安定的に支えています。しかも、相当高賃金な中産階級が多いという特徴があります。日本にとって、自動車産業は、すそ野の広さを含めて、戦略的かつ社会政策的に重要な産業です。それだけに、イノベーションを先取りしていかなければ、家電産業の二の舞になってしまいます。そのような危機感を持つ必要があります。

第4次産業革命の担い手である、AI、量子コンピューティング、ブロックチェーンなどは、大量のエネルギーを必要とします。クラウドもその典型です。スマートフォンのエネルギー使用量は全エネルギーの10%にも上り、今後さらに増えていくと見られます。すなわち、大電化時代が到来するのは必至の状況という事を見据えて、エネルギー革命、イノベーションというものを同時にやらないと、第4次産業革命の果実を手にすることはできないという事を痛切に認識する必要があります。

車載リチウムイオン電池は、パナソニックが世界で2割程度のシェアを持っていますが、20年前と比較すると、日本のシェアは落ちてきています。中国のCATLとかBYDがシェアを伸ばしつつあります。ブルームバーグが2020年1月に発表した、世界のグリーン・ビリオネアーズの1位は中国CATLです。10位以内には、CATLを含めBYDの創業者等中国人4人が入っています。テスラもいます。水素トラックをやっているアメリカの起業家が10位にいます。全く新しい億万長者が生まれてきている、その中に日本人はいません。

最初の億万長者は、ジョン・D・ロックフェラー、スタンダードオイルの創業者です。アメリカの経済史、経営史における大きな転換点である石油文明と、億万長者の誕生が結びついているのです。石油と、それに関連する自動車あるいは石油化学産業というすそ野の広い産業が生まれた。エネルギー産業から億万長者というものが生まれた。自動車産業からはフォード、石油化学からはデュポンです。それが100年たつと、今度はグリーンの分野で億万長者が生まれつつあるという事が極めて重要です。テスラ社の価値が、ほかの自動車産業全てを併せたものより高いという時代です。もちろん、サウジアラビアコムのように、石油業界のど真ん中で1.8兆ドルの価値があるという会社もあり、混在していますが、新しいグリーン・ビリオネア達が出てきています。そういうものに、もっと投資をしていかなければならないと思います。

白井:あれだけ環境汚染が進んだ中国に、グリーン・ビリオネアが多くいることに驚かされます。日本もかつて高度成長時代に大規模な環境破壊を経験し、その反省の上に立って環境にやさしい技術開発を進めてきましたが、その技術で億万長者になったという話は聞きません。個人ではなく、企業としてイノベーションを図っていったという事でしょうね。日本は東日本大震災時の原子力災害の経験から、強い原発アレルギーがあります。新たなエネルギーというのはやはりグリーンエネルギーが中心となるのでしょうか。

船橋:産業革命以来のエネルギーバランスを見た場合、エネルギー源が一つだけであったというのは稀です。石炭が主要エネルギーである時代が長く続きましたが、その時でも水力はありました。次に圧倒的に長い間、石油が中心エネルギーである時代が続いていますが、この間もそれだけではありません。水力もありますし、風力や地熱もあります。全ての組み合わせで構成されています。石油の後は原子力が中心となると言われましたが、スリーマイル島、チェルノブイリ、福島と重大事故が続き、安全性の観点から完全なエースカードにはなれません。従って、今後もいくつかの組み合わせということにならざるを得ません。そのような観点から、日本では感情的にも受け入れられにくく、社会的コストを考えると安くない原子力ですが、エネルギー・セキュリティの面から、完全に止めるわけにはいかないと思います。今の日本では、エネルギー供給源の6%程度しかありませんが、戦略的自律性という観点から原子力も保有しておくべきだと考えています。

特に日本の場合、“ホルムズ・ジレンマ”ともいうべきホルムズ海峡への依存度が極めて大きい脆弱性があります。この海峡は全長280キロですが、世界で最もリスクの高いチョークポイントと言われています。世界の原油生産量の3分の1の約2,200万バレルがホルムズ海峡を通過しています。日本向け原油の85%、LNGの30%がホルムズ海峡を経由しており、まさに命綱です。2019年6月に、ホルムズ海峡で日本のタンカー2隻が何者かに襲撃されましたが、たちまち国内の原油価格が高騰しました。日本が、中東からの原油や天然ガスにまだまだ依存していかなければならないということを考えると、日本は自らが脆弱な国であることを忘れてはならないでしょう。

「技術としてのエネルギー」

白井:日本が再生エネルギーに力を入れていかなければならいというご指摘は、そのとおりだと思います。日本でも、再生エネルギーとして、太陽光、水力、風力、地熱といったものをやっていますが、水力を除くとそれほど大きなシェアを占めていません。日本の環境条件等を考慮すると、今後一番期待される再生エネルギーは何だと思われますか。

船橋:直接の答えにはなっていないかもしれませんが、「技術というエネルギー」、より正確に言うと、「技術としてのエネルギー」かもしれませんね。デンマークに、オーステッドという会社があります。コペンハーゲン空港に降りていく時、洋上の広範囲に風力発電の風車が設置されていることが目に付きます。デンマークは30年にわたり、風力発電に力を入れてきました。この会社は、ハンス・クリスチャン・オーステッドというデンマークの科学者の名前を冠した政府系の会社です。元は石炭発電を行っていたのですが、今では世界最大の風力発電会社です。この会社の価値は、石油・ガス等のエネルギー関連事業を展開する多国籍企業である昔のブリティッシュ・ペトロリアム、現在のBPに匹敵すると言われています。

このことは、エネルギー分野では資源よりも技術が価値を持つという事の典型だと思います。第4次産業革命とエネルギーが融合することにより、更に技術が価値になってくる時代が来ると思います。水素にしても、日本にもまだまだチャンスがあると思います。水素の場合、特に貯蔵が課題です。現在世界最大の水素貯蔵国はオーストラリアです。3月8日の「ファイナンシャル・タイムズ」紙に、前オーストラリア首相のマルコム・タンブールが記事を発表しています。記事の中で彼は、「オーストラリアは世界最大の水素貯蔵国であり、クリーンなエネルギー社会への移行に関し、この貯蔵された水素は世界に提供できる公共財である」、と述べています。今まで何度も日本とオーストラリアの同盟という事を言いましたが、現在日本にとって最大のLNG供給国という事だけではなく、今後は水素に関しても強大なパートナーとして豪との連携が重要だと思います。

白井:資源に関しては、再利用という事も大事だと思います。2017年から2年間にわたり、携帯電話を含む小型家電を回収、再利用し、東京オリンピックのメダル約5,000個を制作するというプロジェクトがありました。集まった金属量は、金約32㎏、銀約3,500㎏、そして銅約2,200㎏にも上ったと報道されています。また、いわゆる3R運動、リデュース、リユース、リサイクルも社会に定着してきたように思います。外国人訪日客は、日本のごみ分別の細かさと、それに従う日本人のモラルに驚嘆するという事をよく聞きます。日本人のこのような特性もエネルギー戦略に影響を与えるのではないでしょうか。

船橋:温室ガス排出量削減には、バイオダイバーシティ(生物多様性)やサーキュラーエコノミー(循環型経済)が深くかかわってきます。1973年の第1次石油危機の時、日本は省エネルギーという大キャンペーンを行いました。私は1990年代から、シンガポールの建国者であるリー・クアンユーと2年に1回程度お会いしてお話を伺ってきました。同氏は、「石油危機によって日本の奇跡は終わった、エネルギー問題で日本はつぶれるだろうと思っていた、しかしながら1975年に訪日した際にその考えが大きく変わった」と言っていました。ホテルに宿泊した際、当初部屋の温度が26度もあり、暑くて仕方がなかったが、すぐ冷房が効いてきた。しかしながら、部屋を出た時には係りの人間が入ってきて冷房を消すという作業を行った。その理由を尋ねると、「省エネ・節エネのため政府と我々が一緒になってやっています」、との回答であったそうです。同氏は、「やはり日本は違う。やる時は国民一丸となってやるし、結果も出す。こういうことを我々はできるであろうか。日本は確実によみがえると確信した」、とその時思ったというのですね。

リー・クワンユーが指摘した通り1979年までには日本は完全に復活し、1979年の第二次石油危機も乗り越えた。日本の社会の強さ、つまり何事も法律や規制で国民に強いるのではなく、国民の方がその気になって政府と一丸となってやるというところが重要だと思います。脱炭素化にしても、政府が補助金をいくら出すという事でだけではなく、政府が明確な数値目標を示して、国民的なムーブメントにする必要があります。日本はエネルギーに関し脆弱であり、立ち止まっていては未来がないこと、もっと未来に投資しなければならないこと、その過程では新陳代謝が避けられないことを率直に国民に伝え、協力をお願いするという大きな政治が必要になっていると思います。

(本文敬称略)