ゲスト

船橋洋一(実業之日本フォーラム編集顧問、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長、元朝日新聞社主筆)聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

経済とアテンションの格差が「大分断」を生む

白井:現在の国際社会における「大分断」についてお聞きします。2020年12月に、公安調査庁が発表した『内外情勢の回顧と展望』では、新型コロナウイルスへの対応を巡って各国の立場の違いが顕在化し、国際社会は分断の様相をみせたと分析されています。公安調査庁の「世界規模の感染拡大が既存の社会構造や国際秩序の不安定化を引き起こし、我が国の安全保障環境にも少なからず影響を与えて」いるという指摘は正しいと思います。新型コロナウイルス以外にも、貿易をめぐる米中の対立など、国際社会にはさまざまな分断が発生していると思いますが、先生はどのようにお考えでしょうか。

船橋:ご指摘の通り、国際社会に発生している問題は、「大分断」に帰着するものも多いと思います。「大分断」とは、特に民主主義国において、グローバリゼーションとデジタル社会の進展、それによるビジネスモデルの変化によって、極端な富と所得の格差が生まれていることを指します。これが、激しい景気の変動とバブルバーストの循環をもたらします。

バーストに対しては、財政よりむしろ金融の緩和によってそれをしのいでいく。これが常態化することによって、さらに資産インフレが起こり、格差が拡大する。この繰り返しがほぼ限界に近づきつつある。これが、「大分断」の最も深刻な根本要因ですね。

白井:経済面における格差が分断の原因の一つだということですね。資本主義経済では価値の創出が重要視されてきましたから、そのプロセスにおいて発生する経済的な格差が大きくなればなるほど、社会的分断も大きくなることはよくわかります。それ以外では、どのような分断が生じているのでしょうか。

船橋:情報技術の発達に伴って、デジタル経済も発展してきました。それに伴ってビジネスモデルの変革が起こり、社会のトランスフォーメーションが発生しました。その社会は、個々の人間が、どれだけ社会、あるいは政府によってアテンションされているのかに極めて敏感になるという特性を持っています。人々の注目を集めることが財となった経済圏がアテンション・エコノミーですが、インターネットによって情報量が過剰に増えた反動として、個々のレベルでもアテンション・エコノミーが生まれているのです。

例えば、今回のコロナウイルスの危機に際して、フェイスブックのコロナに関するニューズフィードの50%以上がセレブに代表されるインフルエンサーによるものです。皆がこればかり見ていますので、多くの人々はインフルエンサーからニュースを得ていることになります。一方で、「ワシントン・ポスト」によると、彼らが提供するコンテンツの20%が真実ではないという調査報告もあります。

こういう極端なアテンションをコマンドする人々が生まれる。しかし同時に、全くアテンションされない人たちも生まれる。例えば、アメリカの農村に住む人々などです。こういう人たちもアテンションを求めているのですが、無視されてしまう。そう感じた人々がトランプにアテンションを求めたのです。「トランプは我々のことをアテンションしてくれる」という層とセレブたちと一緒になってわいわいやる層がいる。富、教育、健康とともにアテンションの格差もまた生まれている。それがまた「大分断」を増幅している。

SNSが大分断に拍車をかける

白井:人々の注目を集めて影響力を発散するインフルエンサーと、社会から全く関心を持たれない集団との間にアテンションの格差が存在するのですね。社会や政府からのアテンションを求める人々が、トランプ大統領からのアテンションを高く評価して政治的な分断にまで発展するという考え方は、熱狂的なトランプ支持者の姿と重なる部分があります。

アテンションの格差を生じさせた要因の一つに、フェイスブックに代表されるSNSの拡大があるという指摘ですが、それは情報技術の発達とも無関係ではないと思います。そういった点では、他にも格差を生じさせているものはあるのでしょうか。

船橋:ハーバード大学ビジネススクールのショシャナ・ズボフ教授が『監視資本主義の時代』で述べていますが、個人のデータあるいはデジタルIDを、個人の人権を守り、プライバシーを守りながら、なおかつそれを万人がよりよく使えるようにして、社会全体のウェルビーイングのためにどのように使うかが重要です。ただし、まだどこもこの解決策を生み出し得ていないところに大きな課題がありますね。

ヨーロッパは、プライバシーに関して一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)を策定しました。GDPRは個人データの処理と移転に関するルールを定めた規則で、1995年のEUデータ保護指針に代わるものとして2016年に制定されました。企業が個人データを取得する際には、管理者として自らの身元や連絡先、処理の目的、第三者提供の有無、保管期間、データ主体の有する権利などについてデータ主体に通知し同意を得なければなりません。

企業が個人データを処理する際にも定められた規制事項を遵守する必要があり、欧州経済圏の外への個人データの移転は原則として禁止されています。それに続いて用意されているデータ・アクト(データ法)は、GDPRと同じように、個人のプライバシーを極めて重視する考え方に基づいたものです。データ・アクトは、現行のGDPRを改正するものではなく、データへのアクセスと利用を保証して公正なデータ経済を構築するための方策を提示することを目的としたもので、2021年9月3日までの予定でパブリック・コメントを募集していました。

アメリカはプラットフォームを持っています。イノベーションが起ころうとしているときに、プライバシーを気にして初めからあまり網をかけすぎると、新しいビジネスチャンスが発掘しにくくなり、ビジネスモデルも生まれなくなってしまいます。そうなると、地政学的には中国にしてやられることにもなります。ですからヨーロッパのように企業を縛りすぎることはしたくない。

ただ、プラットフォームの独占とそれと関連して個人データの把握に関する格差の問題もあります。プラットフームの上では、個人のデータが本人の知らないところで商売に使われているという状況が出始めています。カスタマーとしてグーグルを使うと、自分の位置情報や検索した内容などが逆にグーグルにデータとして使われる。グーグルはこちらのデータをつかんでいるのに、そのことをこちらは知らない。また、なりすましもあります。誰かが勝手に自分になりすましてデータが使われてしまうことへの懸念が広がっているのです。

2018年に、ソーシャルメディアの行動履歴データを基にした心理分析を武器に、選挙コンサルティングに特化した事業を展開していたケンブリッジ・アナリティカ社が、データを不正に入手していたことが明らかになりました。フェイスブックを使用し学術利用に限定した目的で集められた27万人分のデータが、ケンブリッジ・アナリティカ社に売却され、関連するデータを含めて5,000万人の個人情報が流用されたということです。このように、プラットフォーマーたちが勝手に個人データを横流ししているのではないかということも大きな懸念の一つです。

ですから、データをめぐるオーナーシップの帰属、受益と負担の配分、事前同意のあり方など、現状はまだワイルド・ウェストの状態です。

白井:情報通信技術が発達し、インターネットを使ったSNSが広く普及することで、以前には見られなかった格差が発生し、分断の一因になっているのですね。SNSは急速に拡大して新たな分断を生じさせていますが、分断の程度も拡大に伴って深刻化していくのでしょうか。

船橋:最近、現代の代表的な地政学者であるロバート・カプランが、アメリカの保守派の老舗の雑誌である『ナショナル・レビュー』に論考を書いています。タイトルは“How We Lose against China”というものです。SNSがアメリカの民主主義を内部から崩壊させていくのではないかという危機感に満ち溢れた論考です。彼の主張するところでは、ソーシャルメディアと国内の政治的過激主義がアメリカを弱体化させる原因となっています。ソーシャルメディアは、国家アイデンティティに無関係に同じ考えを持つ人々のネットワークを作り出すことで、国家アイデンティティを弱める働きをします。作りだされたネットワークは、民族、ジェンダー、政治などのアイデンティティを国家コミュニティのアイデンティティよりも上に持ち上げ、アメリカを小規模なグループに分裂させてしまいます。自由主義は自己疑念に陥り、ソーシャルメディアは、政治的過激主義の不機嫌さを増幅するというのです。

中国の監視国家主義は、オーウェルの『1984』以上に恐ろしいという指摘があります。オーウェルは、三つの超大国によって分割統治された世界を描きました。そこでは、思想・言語・結婚などの市民生活が統制され、屋内外を問わずほぼすべての行動が当局に監視されている監視国家が存在しているのですが、現在の中国はそれよりもひどい状況だということです。一方で、アメリカにはSNSによる敵・味方のキャンプが存在し、それらの間では口もきかないという状況があります。家族の中においても、立場によって緊張が生まれ、溝が生まれるという状況が発生しているのです。SNSだけで生じる現象ではないかもしれませんが、決定的な要因は、人々のアイデンティティを作り出すメディアであり、SNSなのです。

政党がアイデンティティを映す存在となった

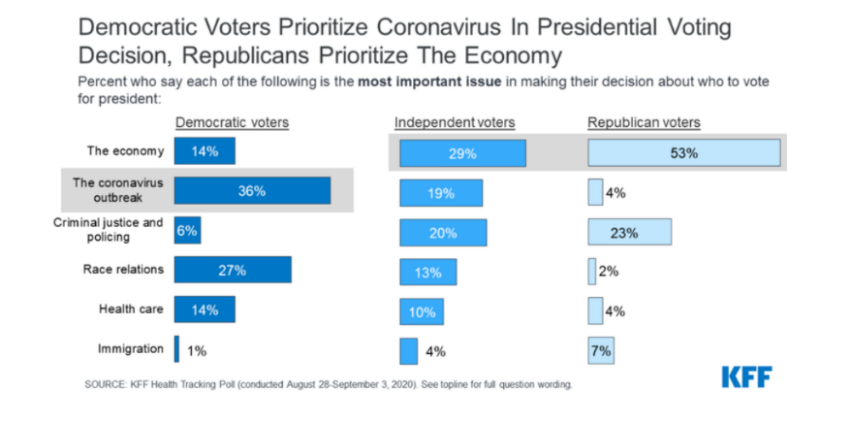

白井:トランプ政権下における米国内の分断状況も、大分断の象徴的な現象とみることができると思います。二大政党制の米国では、大統領選挙がある4年ごとに民主党と共和党が政治的な競争を繰り広げますが、これがアメリカ社会に分断を生じさせる原因の一つだという指摘も多く見られます。トランプ大統領がオバマ大統領の政策を批判して、これと反対の政策を数多く実行してきたことや、新型コロナウイルスの感染対策で失敗したトランプ大統領への批判が強くなったことで、アメリカ国内の分断状況はトランプ政権期によりひどくなったとみる人々も多いのではないでしょうか。

船橋:そうですね、アメリカ国内の分断も大きくなっているといって間違いないでしょう。今回の新型コロナウイルスの感染対策に関しては、バイデン大統領が、“mask up”、「みんなマスクをしてください」、と呼びかけました。トランプ政権では、マスクの感染対策効果に疑問があるということで、大統領や高官がマスクをせずに公の場に出ることが少なくありませんでした。それが原因かどうかは明確にはなっていませんが、アメリカ国内の新型コロナへの累積感染者数は3,600万人以上に上り、死者が66万人を超えたことに関連して、感染対策を強化しなければならないということで、国民の協力が必要だと訴えたのです。

マスク着用に関してバイデン政権がトランプ政権と明確に異なる政策を進めることによって、アメリカの国民の中で、今回の新型コロナの感染対策としてのマスクは「大分断」の象徴的な例になってしまいました。新型コロナの感染が爆発的に増えている国内状況を見たとき、ある人たちはマスクをかけ、あるいはかけるべきだと思っているのに、別の人々はマスクなんかかけられない、マスク着用を強制されるなんてふざけるなと思っている。これは、憲法第2条の銃の保持をめぐる対立と同じです。我々には武装する権利があるという主張も、我々にはマスクをしない権利があるという主張も、その権利に対する考え方は同じなのです。死ぬか生きるかは個人が判断すればいいという主張と、それは社会全体に影響することだから個人の判断に任せるわけにはいかないという主張が真っ二つに分かれているわけです。その後、アメリカではワクチン接種が急速に進み、2021年5月にはCDC(Centers for Disease Control and Prevention)ももうマスクはしなくて大丈夫、と宣言したものですから、バイデンの当初の呼びかけを意に止める人はいなくなりました。ところが、イギリスやインドや南アフリカの変異株感染が広がってきて、2ヵ月後の7月には「ワクチン接種者もマスクを」と方針転換したため、マスク問題が再び浮上しつつあるようです。

このマスク・アイデンティティを分断する最大の要因は何でしょうか。エリート大学に行ったか、どこの地方で生まれ育ったか、さまざまな要因が考えられる中、一番影響が大きいのは、民主党員なのか、あるいは共和党員なのかという党派的なアイデンティティなのです。アメリカの二大政党がそれぞれアイデンティティの政党になってしまっていることがアメリカ国内政治の「大分断」の怖さなのです。

政党デモクラシー以外の民主主義は考えにくい。お互い政党として分かれて戦って、勝ち負けを決めて、負けたほうが潔く負けを認め、政権交代するのが政党デモクラシーです。

ところが、選挙で負けても負けを認めたくない人々が増えてきた。2020年大統領選挙で敗北したトランプがその典型ですが、2021年のペルーの大統領選挙でもケイコ・フジモリがやはり敗北を認めないという事態になりました。なぜこういう現象が起こってきたかといえば、人々が自らのアイデンティティを政党に託しつつあるからです。あるいは、政党がアイデンティティを代弁しているから、政党に代弁させているからです。本来は利害を調整することを期待されている政党が、アイデンティティのアバターになってしまっている。カプランが言うように、SNSがさらにアイデンティティを染め上げアメリカ国民を二つのアイデンティティに剥離させる中、どうやって民主主義を成り立たせるのかが問題になってくる。民主主義は熟議であり、最後は妥協なのですが、それがますますしにくくなっている。

白井:二大政党制がアイデンティティの源泉となり、SNSの発達がアイデンティティに対する意識に影響を与える存在となったということですね。アイデンティティの問題に関して、ニワトリと卵の関係で言えば、SNSはどちらなのでしょうか。どちらが先だと考えていらっしゃいますか。

船橋:おもしろい議論ですね。両方だと思いますが、いつ頃からこんなに急速に変わってきたのでしょう。

白井:日本でも同じような傾向が強まっていると思います。

船橋:アメリカで嫌な感じがし始めたのは前回の大統領選の頃だったでしょうか。以前、ホワイトハウスで国家安全保障を担当した私の親しい友人は、2016年のヒラリーとトランプの大統領選挙のときに、クリスマスに家族が全員集まることができなくなったと話していました。ボルティモアに住んでいる妹のご主人が熱烈なトランプ支持で、彼が来るとほかの人々が不快感を露にするといっていました。「あいつが来るなら私たちは行かない」と。気まずい思いをさせるから妹も行くのをやめることになった。こんなことは初めてだといっていました。これは2016年の大統領選挙の直後ぐらいの話なのですが、その深刻さに驚いた記憶があります。

トランプの登場、それからヒラリーに対する保守派の憎しみ、この辺から大きく変わってきたのでしょう。それであれば、SNSが先ではないと思います。

(本文敬称略)