ゲスト

船橋洋一(実業之日本フォーラム編集顧問、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長、元朝日新聞社主筆)

聞き手

白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)

ウェイ・オブ・ライフに対する挑戦

白井:世界が注目する米中関係ですが、これが今後の国際秩序の中心になることは間違いないでしょう。政治、経済、軍事、社会、技術など、あらゆる分野で両国関係が国際社会に与える影響は大きいため、様々な視点から捉えることが可能です。

何かと対立が強調される両国関係ですが、バイデン政権のアメリカと長期化する習近平体制の中国との関係は、一体どのようなものになっていくのでしょうか。両国関係の大きなトレンドを見るうえで、どういった視点が重要なポイントになってくるのでしょうか。

船橋:現在の米中関係を見るためには、歴史的な部分を振り返り、押さえておくことが必要です。具体的には、現在も第二次世界大戦後に構築された国際秩序が維持されているのか、という視点ですね。第二次世界大戦直後の1945年10月に、国際社会は国際連合という安全保障をはじめとした国際協力の枠組みを作り、大戦の末期である1944年にはブレトンウッズ体制を構築して世界の通貨秩序の安定を図りました。これらによって、ウィーン会議以後に続いた19世紀の平和に次ぐ、70年以上にわたる長期の平和を維持してきました。

しかし、中国は我々が考えている枠内におさまらない国です。大戦後の米国に対する最初のチャレンジャーがソ連だったとすると、中国は、その次のチャレンジャーとして新たな冷戦をもたらしているとも考えられるでしょう。大戦後に始まった冷戦はいまだに終わっておらず、米中関係は、冷戦アクト2、ステージ2という風に見るべきかと思います。これまでそうは思ってこなかったのですが、最近のアメリカ国内の議論や反中感情、そして中国国内にこもる反米情念を見ると、これは長期化するだろうし、結局は冷戦に向かう可能性が高いと思うようになりました。両者の間の戦略的な矛盾は、中国が(米国の犠牲の下)太平洋パワー、さらにはインド太平洋パワーとして台頭するかどうか、それに対してアメリカがインド太平洋の同盟国と友好国と新たに提携し、それに対抗する戦略的競争を追求し始めた、ところに胚胎すると思います。

ただ、これだけでは国民レベルで冷戦を意識することはないかもしれない。それでも、最近、米国内では「中国の挑戦はウェイ・オブ・ライフに対する挑戦」といった言い方を耳にするようになりました。つまり生活様式に対する挑戦です。中国国内では、新疆ウイグルのムスリム系の住民に対する“強制労働”と“ジェノサイド”批判への憤りを一般の国民も感じています。こうしたことすべてが、中国の台頭を抑え込もうとするアメリカの陰謀だ、ととらえられているのです。

白井:それは、アメリカ国内の自由を基調とする生活様式を脅かすような存在に中国がなりつつあるということでしょうか。米ソの冷戦はイデオロギーの対立ともいわれていましたが、それは自由主義と社会主義のそれぞれの国家集団が対立する図式のようにとらえられてきたと思います。そういった国家レベルの脅威ではなく、国内の一般大衆の生活そのものに対する脅威として中国を見る必要があるということですね。

船橋:その通りです。少し前から、ライク・マインデッド・カントリーズ、同志国という言い方が広がっています。国家レベルではライク・マインデッド、国内ではウェイ・オブ・ライフ。これらは単なるイデオロギーではなく、もっと日常の生活に密着した部分で価値観が共有されていることを意味しています。

どの国も、どの民族も、どの国民も、変えたくない基本的な部分を持っています。それは、思想と言論と結社とアカデミックの自由、司法の独立、チェック・アンド・バランス、市民社会の活動などの市民の基本的人権にかかわる社会契約と、もう一つ伝統、慣習、文化といった、一つ一つ憲法に書かれていないかもしれないが、人々が大切にしている価値観です。それらの総体としてのウェイ・オブ・ライフです。経済や政治の勝ち負けなら、一度負けても、次にまた勝負できる。しかし、ウェイ・オブ・ライフはそういう勝ち負けではない。ヒラリー・クリントンがかつて「自分の孫に中国が支配する世界に生きてほしくない」と言ったことがありましたが、そういう理念と感情ですね。

冷戦という言葉を用いて米中関係のいまを規定するのは言い過ぎですし、米中対立は米ソ冷戦とは異なるのでこの言葉を軽々に使うべきではないと思いますし、下手すると“自己成就予言”の危険性もあるので注意が必要ですが、冷戦を冷戦たらしむるものが、双方がどこで最後まで折り合えないのか、相互の恐怖感の本質がどこに宿るのか、に最後は帰着するとすれば、それは、結局はウェイ・オブ・ライフに収斂していくのではないかという印象を受けます。

白井:米中関係が新たな冷戦構造に向かっているという見方は、経済や金融における主導権争いや、南シナ海での勢力圏拡大に伴う軍事的対立などが焦点となるケースが多い印象ですが、対立点は国内のウェイ・オブ・ライフというご意見は新たな視点だと思います。米ソ冷戦が国家レベルでの対立だったこともあり、そのモチーフと照らし合わせながら米中関係を見ることに慣れてしまっていたのかもしれません。

そういった意味では、国内の統治、国内政治ということも米中関係を見るうえでは一つのポイントになってくるのではないでしょうか。特に、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大している現在の状況では、ウェイ・オブ・ライフを守るためには国内の感染対策が重要です。

船橋:その通りですね。これは、アメリカの自信の揺らぎとも関係しますが、国内政治においてもコロナはものすごく大きな影響を及ぼしていると思います。それは、感染対策によって、どの国が、どの政体が、どこまで効果的に国民の命と健康を守ることができたのか、ということに他なりません。今回の新型コロナの感染対策は、世界の全ての国家を対象としたコンクールの様相を呈しています。それも3か月から半年で勝者がくるくると入れ替わるオセロゲームのようなありさまです。そして、このコンクールを、世界中の人々がスマホで、リアルタイムで知覚しているのです。

誰しもが、日々の感染者数の増減や累積感染者数と累積死亡者数の増加の状況を調べることができます。そして、明らかにアメリカは負けた、明らかに中国は勝った、いや、ワクチンでアメリカは蘇った、代わりにインドが惨敗だ、というように世界中からその都度、評価されるということです。国民の生命と財産を守るために国家が行っていることが具体的に国民に示され、その優劣を国際的に比較され、評価されるということは、これまで全くなかったことなのです。

ソ連との冷戦においてアメリカを中心とする自由主義陣営が勝利したとき、自由民主主義の政体の最終勝利であり、これはエンドポイントだ、それこそ「歴史の終焉」だと受け止めた人々も多かったと思います。しかし、今回、イデオロギーとしての自由民主主義体制という「歴史の終焉」はそれこそ最終的に終焉したと思います。

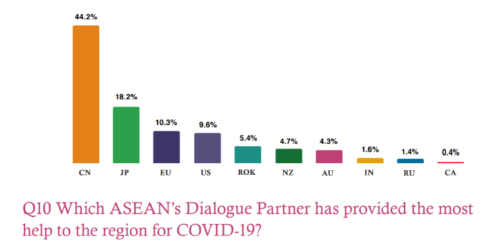

東南アジアの国々の世論調査は、国家の政体の正統性は、いかに効果的に政策を実施して、国民の生命、財産を守っているのかで評価されていることを示しています。憲法で人権とプライバシーと言論の自由と司法の独立などが保証され、自由で公正な選挙が行われる立憲民主主義の「手続き」は民主主義の根幹ですが、いかにそれが文書で明記されていたとしても、その政体が実際に国民の命や健康を守れないことでは意味がない、手続きより中身、結果だということです。正統性は結果によって賦与される、アウトカム・レジティマシーという考え方だといってよいでしょう。先の世論調査によると、東南アジアでは60%以上の人がこのアウトカム・レジティマシーの考え方に賛同しています。

そういう見方が東南アジアだけでなく世界中に広がりつつあるように見えます。確かに、中国共産党の一党独裁は怖い、あそこだけには住みたくない、あそこには支配されたくない、という意見は多いでしょう。しかしその一方で、中国政府は新型コロナ対策をよくやっているという評価も多いのです。国内にグッド・ガバメントを持つことができず、国民を守ることができない国は世界のリーダーになる資格はない、というパーセプションが世界中に広がってきていると感じます。

バイデン政権をどう見るか

白井:アメリカ・ファーストを基調とした一国主義的なトランプ政権では、新型コロナウイルスへの対策が不十分だったということは感染者数などのデータにも表れていると思います。中国の脅威がアメリカ国内においても顕在化しつつある中で、トランプ政権は、政体の正統性を維持するための国内政治への評価、現在では新型コロナウイルスの感染対策に顕著に表れるグッド・ガバメントとしての評価を下げてしまったといえるでしょう。トランプ政権によってアメリカには大きな分断が生じたという見方も多いと思いますが、これも正統性への評価にはマイナスに影響しそうです。

そういった状況の中で船出したバイデン政権ですが、先生はバイデン政権の今後をどのように見ているのでしょうか。

船橋:現在のアメリカに大分断が生じていることは確かですし、トランプ政治がその分断をさらに深めたのもその通りだと思います。ただ、その原因はトランプ個人やトランプ政権の政策だけではないと思います。

地政学者のロバート・カプランは『ナショナル・レビュー』に書いた論文で、アメリカが「一つの国」、「一つの国民」の実体を喪失しつつある大きな要因はソーシャル・メディアだとしています。ソーシャル・メディアは、国籍を問わずに同じ考えを持った人々の間にネットワークを作り上げ、そのことは国家のアイデンティティを弱めてしまいます。そうした特性を持つソーシャル・ネットワークが、「一つの国」、「一つの社会」を維持できないほどの大分断をアメリカに発生させてしまっているということであり、それは最近のフェイスブックのトランプ排除継続決定でも改めて浮き彫りにされたと感じます。

2020年11月7日に行われた大統領選挙の勝利演説の中で、バイデン大統領は「権力の誇示(example of power)」ではなく「例示の力(power of example)」によって世界に臨んでいきたいと言っています。アメリカは世界をパワーで威圧するのではなく、アメリカ社会の素晴らしさをモデルの形で世界に示すことでソフト・パワーを発揮していくという意味です。今回のコロナ対応もそうですが、この発言の背景には、アメリカのモデル力が弱まっているという認識があると思います。人権や民主主義を重要な価値として説教しても、国内の富の格差、人種差別、野放しの銃などがこのままでは、アメリカのモデルも嘲笑の的になってしまう危険性を意識しているからこその発言でしょう。

ただし、2021年2月に発生したミャンマーでの軍事クーデターのように、バイデン政権の誕生を見透かしたようなタイミングで人権問題が発生すると、やはりアメリカは黙っているわけにはいきません。軍事的な介入はしませんが、経済制裁などの厳しい対応をとらざるを得ない。主に軍の首脳をターゲットにした限定的なものにとどまっていますが、制裁という行動で対応しています。世界での人権侵害には無頓着だったトランプ政権とは違うんだ、ということを強く打ち出したいという動機も働いているでしょうね。

白井:バイデン政権は、ソフト・パワーを重視しつつも重要な局面ではハード・パワーも使うという姿勢を明確に示しているということですね。ソフト・パワーは構造的パワーともいわれるように、間接的に影響力を発揮するという特徴がありますから、その源泉となる国家の魅力は他国に対して強い説得力を持つ必要があるでしょう。そのためには、一つの国、一つの社会としての在り方が非常に重要になってくる。世界に影響力を持つ国としての地位を保つためにも、現在の国内の分断状態を解消しなければならないという問題意識は強いのでしょう。特に、人権といった価値観に基づく問題への対応要領は、バイデン政権の課題の一つかもしれません。このほかに、バイデン政権が取り組まなければならない課題はあるでしょうか。

船橋:バイデン政権の課題のもう一つは貿易です。バイデン政権は、同盟国を重視してインド太平洋戦略を共に推し進める、もう一度アジア太平洋に参画していくと言っています。しかし、対アジア外交を考えたとき、人権と貿易の二つがアメリカの再参画を難しくするのではないかと思っています。もしかしたら、トランプ政権よりもバイデン政権のほうが、アジア政策でてこずるのではないかと危惧しています。

バイデン政権は、貿易については極めて保護主義的であり、TPPに戻らない可能性が高いと見るべきでしょう。CPTPPにも入れない、RCEPにももちろん入らないとすると、アジアにおける自由で開かれた多角的な貿易アーキテクチャ構築にアメリカは参画できない。2020年に中国の習近平国家主席は、CPTPP加入も前向きに検討すると発表しました。中国がCPTPPに参加するためには高い基準を満たす必要があるので簡単ではないと思いますが、仮に中国が先に加盟すればアメリカの再加盟を阻害する要因にもなりかねません。アメリカを「アジアの一員ではない」というその一点で排除し続けてきた中国にとってCPTPP加盟はアメリカを疎外し、アメリカとアジアの国々の間を裂くまたとない機会ということかもしれません。それでは、中国の加盟の動きに対してアメリカが加盟のほうに動くかと言うと、それも結局、労組も民主党の左翼も反対し難しいのではないでしょうか。

白井:バイデン大統領は、TPPへの復帰や中国との貿易協議を後回しにしてでも、国内の新型コロナウイルス対策や景気回復を優先させる考えを示しています。地域的な経済協力への参加や中国との問題解決よりも、分断された国内の状況改善を急ぐ必要があるという認識が強いということができるでしょう。そういった意味では、貿易面での取り組みが不十分となり、先生が指摘する問題が顕在化する可能性はあると思います。

船橋:バイデン政権には、そういった優先課題に先に取り組まなければならないということに加えて、政策を実行し成果を出していくまでの「持ち時間」が足りないという制約があります。2024年(大統領選挙)までの一期ですべて成し遂げよう、いや、2022(中間選挙)年まであと1年半しかない、そこまでできるだけ前倒しでやろう、という強迫観念があるように感じます。それは内政ではスピード感あふれる100日ダッシュの成果をもたらしましたが、外交はスピードだけでは成果は出ません。外交には「溜め」も「待ち」も必要です。ちょっと突飛な喩かもしれませんが、イギリスの歴史家のイアン・カーショーは、ヒトラーのスターリングラード攻略の大失敗の原因は、自分が「持ち時間」を失いつつあり「時の利」を相手側に奪われ始めたという焦燥感だったと言っています。自分が政策を実行するためにどれだけ「持ち時間」を持っており、相手がどれだけ持っているかという、彼我の「持ち時間」の測定と比較考量は、政治資本を使う際のもっとも重要な判断要因の一つです。

具体的にどういうことか。

もし、2022年の中間選挙において共和党が下院を制するならば、習近平はバイデン政権をレームダックと判断するかもしれません。上院も下院も共和党に支配されれば、この政権はもはやレームダックだとみなすことは間違いありません。バイデン政権がトランプ政権からスライドしたような対中政策で強い姿勢を取り続けたとしても、中国は適当にいなし続け、中間選挙まで待とうとするかもしれません。気候変動などのグローバル問題で対話を演出し、懸案事項は時間切れで次を待とうとする可能性もあります。習近平はバイデンよりも自分のほうが「持ち時間」は長い、「時の利」は我にありと思っているでしょう。

しかし、バイデンにしてみれば、人権や貿易はどちらも国内政治的な支持母体の岩盤があって、新機軸は打ち出しにくい。下手に動くと支持母体の基礎票を失う危険性もあります。こうした状況は、環境問題も似通っています。2050年にカーボンニュートラルを目指すという目標に対して、アメリカはどこまで実際に踏み込めるのでしょうか。昨年の選挙でも、石炭州では州議会の議員、知事、市長で共和党が大方、勝ちました。2022年も2024年も化石燃料の産出州では民主党候補者は厳しい選挙戦を戦わなければなりません。民主党はかなりの程度、票を落とす可能性があると思います。

「持ち時間」がないことが外交の手足を縛ってしまう、そうしたリスクがあるということです。台湾、海洋安全保障、北朝鮮非核化、5G、戦略的インフラ投資、サイバーセキュリティ、グローバル・サプライチェーンなどの、米中対立の核心のところでの米中の中身のある対話も交渉もこの間、それほど進むとは思えません。

(本文敬称略)